Étrange destin que celui de Marcelin Prot.

En 1951, à peine âgé de trois ans, échappant à l'attention de ses parents, durant la visite de la ménagerie du grand cirque Kosny, il s'approche trop près d'une cage où sont enfermés des singes et l'un d'eux, d'un coup de main rageur (les avait-il excités ? Était-ce un geste gratuit ? Une peur de l'animal ?) le défigure profondément au côté droit et lui arrache à moitié l'œil, qu'il perd définitivement. Tous les soins médicaux à l'hôpital des Ulis ne peuvent vraiment atténuer l'horreur de ce visage.

Il doit changer d'école à de nombreuses reprises tant les parents des autres enfants trouvent gênant qu'un visage si particulier côtoie les mines épanouies et angéliques de leur progéniture. Il s'ensuit que, par la grâce de la fortune familiale (famille qui renonce d'ailleurs à lui donner un frère ou une sœur, pour ne pas en faire un(e) angoissé(e)), il a droit à une scolarité particulière et recluse, qui s'achève après l'obtention de son baccalauréat, session 1966, passé en candidat libre. Il s'inscrit à la Sorbonne où, très vite, avec son bandeau sur l'œil, on le surnomme Moshe Dayan (ce qui lui vaut d'être passé à tabac par des inconnus qui le traitent de juif sioniste, au moment de la guerre des Six Jours, en 1967). 1967 justement : ses parents décèdent dans un accident d'avion au large de la terre de Baffin et lui laissent un héritage suffisamment conséquent pour qu'il se sente l'envie de voyager librement.

Il s'installe à Bruxelles. Il y reste jusqu'en 1974. Il fréquente, entre autres, Leif Mauser et Agneska Tolic. Il boit beaucoup et se met à écrire intensément. De ces années sortiront les deux seuls romans qu'on lui connaît, publiés aux éditions Éternelle Absinthe. Héléna Meyer (1971) raconte les mésaventures d'une barmaid découvrant les écrits mystiques de Saint Jean de la Croix. Plus curieux encore : Soul Asylum (1973) met en scène un garçon d'une très grande beauté auquel on propose de devenir la vedette d'un remake de Freaks, le chef d'œuvre de Todd Browning. Ces tirages confidentiels n'empêchent pas qu'un petit cercle d'admirateurs se forme, alors même que depuis 1974, Marcelin Prot a coupé les ponts avec tout cet univers bruxellois. Selon son biographe, Benjamin Fersteen (1), commence alors une vie d'errance pendant laquelle ses moyens s'épuisant doucement il exerce diverses professions : jardinier, gardien de musée (à Mendoza, en Argentine), concierge (à Ténérife), serveur (à Lomé) etc. Sa vie est celle d'un solitaire. Il ne donne aucune nouvelle, sinon qu'il envoie, à intervalles réguliers, des cartes postales à Leif Mauser, cartes postales toujours ainsi libellées : J'espère que tu vas bien. Je vais bien.

Cette situation perdure jusqu'en 1989 où l'éditeur Paul Schaffners d'Éternelle Absinthe reçoit un manuscrit : L'Imposteur (qui sera publié sous initiales M. P. l'année suivante). Dans ce texte, le narrateur, qui se fait appeler Gwymplaine (référence explicite à L'Homme qui rit) explique que Francis Bacon lui doit tout, que ses portraits déformés de lui-même ou d'autres, ont en fait sa personne comme modèle. Dès lors, il s'agit de se venger. Je laisse au lecteur le plaisir de la découverte.

Cette longue nouvelle, qui obtient un succès d'estime, reste sans lendemain et trois mois après sa publication, Leif Mauser cesse de recevoir des cartes postales. C'est alors que Benjamin Fresteen part à la recherche de Marcelin Prot dont beaucoup de gens ont souvenir, ne serait-ce qu'en raison de son physique si particulier. Mais le biographe avoue, à la fin de son ouvrage, que la piste se perd à Dar es Salam. Nous sommes alors en 1996.

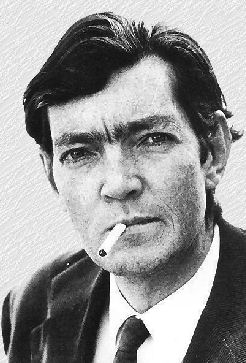

On a retrouvé, il y a quatre mois, dans une île de Bornéo, une tombe avec une grosse croix de bois sur laquelle étaient gravés son nom, l'année de sa naissance et celle que l'on supposera être l'année de sa mort : 1948-2007. Les tests ADN ont confirmé qu'il s'agissait bien de lui. Que furent les dix ans (et un peu plus) qui séparent Dar es Salam de Bornéo ? Quels méandres l'ont amené en Asie du Sud-Est ? Y a-t-il quelque part des œuvre inédites, des papiers à découvrir ? Peu probable. Marcelin Prot avait depuis longtemps le goût de la dissimulation. Au point que Benjamin Fersteen commençait ainsi sa biographie : «Plus fort encore que Thomas Pynchon, Marcelin Prot a réussi à subtiliser toutes les (rares) photographies qu'on pourrait supposer trouver de lui si bien que j'écris sur un homme de mon temps, vivant encore, peut-être, et dont je n'ai jamais vu le visage...»

(1) Marcelin Prot, l'échappé, Lausanne, Les Anaphores, 1998. Nous lui empruntons l'essentiel des informations de ce billet.