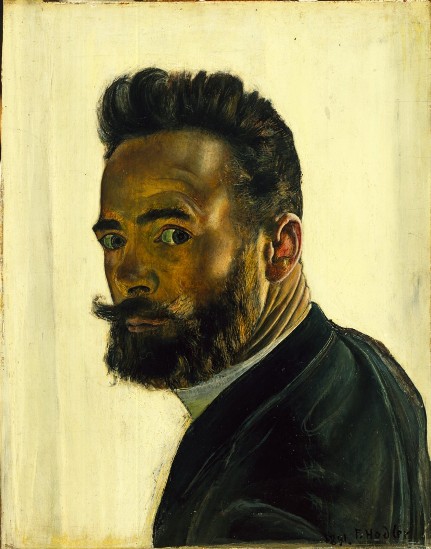

Ferdinand Hodler, Autoportrait, 1891, Genève, Musée d’Art et d’Histoire,

Les hommes ont-ils une apparence qui passerait le temps, alors que nous avons tendance à croire que les visages sont le fruit d'une époque et que nous n'avons qu'une lointaine ressemblance avec les têtes antiques ou les marquis emperruqués du XVIIe siècle ?

C'est l'impression de déjà-vu qui domine dans cet autoportrait de Ferdinand Hodler qui traversa la deuxième partie du XIXe pour mourir en 1918, et dont la notoriété reste somme toute restreinte. Et ce fait n'est pas sans incidence, parce qu'il semblera d'abord au spectateur reconnaître en l'artiste cette figure attendue du bourgeois barbu, à la moustache apprêtée, une sorte de figure classique de la IIIe République. On le regarde de loin et l'on pense à Mallarmé (photographié par Nadar) ou à Huysmans (peint par Forain), comme si, dans le fond, Hodler ne pouvait pas être lui-même avant qu'on ne lise le cartel. Il est, d'une certaine manière, une figure, un être qui ne s'appartient pas mais dont l'apparence est une synthèse de son époque.

Ce n'est pourtant pas à un homme de son temps qu'on l'associera le plus mais à un personnage de fiction : l'incroyable Mister Arkadin de Welles, héros éponyme d'un film souvent méconnu daté de 1955, dans lequel le génial réalisateur reprend le thème de l'omnipotent mystérieux qu'il avait quinze ans auparavant travaillé avec le magistral portrait de Charles Foster Kane. Et comme lui-même en vieillissant prendra de plus en plus les traits impérieux et menaçants de ses personnages, on est tenté de voir la prémonition un peu folle de l'irascible artiste, une parentèle (certes fausse) entre Hodler et Welles.

Pourquoi prémonition un peu folle ? Il suffit de concentrer son attention sur le regard de Ferdinand Hodler : un regard tendu, saisi dans un mouvement brusque, quand la tête se retourne vers le spectateur. Celui-ci est comme dévisagé. A-t-on dérangé cet homme ? Lui avons-nous dit quelque chose qui le pousse à s'arrêter dans son élan ? Il revient vers nous. Ce n'est même, peut-être, que le premier temps d'un revirement plus dur, l'annonce d'une menace. Il n'a pas l'œil clair, le bleu acier glaçant, quasi caricature d'un assassin, mais il a la noirceur inquiète et inquiétant d'une personnalité imprévisible. À moins que ce ne soit tout le contraire : un effroi impalpable dont nous serions la cause. Nous sommes alors une menace, voire une monstruosité. En ce sens, l'œuvre de Hodler porte aussi, en creux, le visage inquiétant de celui qui regarde, le nôtre.

La beauté de cet autoportrait tient donc à sa théâtralité, fût-elle incertaine dans son interprétation (1). Nous sommes loin, très loin de la pause et de la convenance. Il n'est pas question de donner l'image attendue, celle qui peut, platement, s'accrocher au mur, dans un mélange de componction et de morbidité. Hodler se veut vivant, peint dans ce qui n'est que le fruit d'un instant, l'instantané d'une histoire dont nous pourrions être, à notre façon, un protagoniste.

Singulier souci de combattre l'inertie de la peinture, l'ordre terrible du miroir grâce à une disposition qui mélange la fuite et l'agression, comme si le bourgeois qu'il est avait envie de se montrer à travers un instant que l'œil, dans la réalité, ne pourrait saisir. Et de penser alors que nous avons là un exemple discret de l'influence photographique sur l'art pictural, un transfert dans un art ancien des possibilités nouvelles du temps découpé par le nouveau moyen pour rendre compte du monde et de nous-mêmes. Ce glissement fait passer l'autoportrait de la représentation à la mise en scène et plus on le regarde, plus cet homme d'un autre temps nous semble alors proche. Il concentre l'époque révolue et un souvenir présent, une histoire qui est la sienne et une expérience dont je suis sûr de l'avoir vécue. Je ne l'avais encore jamais vu, et pourtant je le connais. Il est fascinant. Je ne puis en détourner mon regard. C'est l'infamilier (2).

(1)Sur la théâtralité en peinture, et sa neutralisation moderne, il faut lire Michael Fried, La Place du spectateur, Gallimard, 1990, dont le titre anglais est plus explicite : Absorption and theatrality

(2)L'infamilier est le terme choisi par Jacques Nassif pour se rapprocher au mieux de l'unheimlich freudien que les premières traductions françaises ont si mal traduit par "l'inquiétante étrangeté".