La disparition de Patrick Macnee, à l'âge vénérable de 93 ans, ne nous rajeunit certes pas. Elle nous ramène à ce que fut notre enfance télévisuelle et à ce qui a survécu, soit : pas grand chose. Mais la série dont il était le héros en fait partie.

Chapeau melon et bottes de cuir illustre ce que put être une scénarisation kitsch, avec des relents de guerre froide, et un tournage studio à deux francs six sous. Cela sent l'amateur, pour le délire technologique présent, avide d'effets visuels dévastateurs (il s'agit de bluffer le pékin...).

Cette série a connu de multiples formules, et dans la dernière version, le duo était un trio : tout s'était aligné sur l'ennuyeux besoin d'action. Purdey (la fille) avait la sensualité d'une tanche, avec ses cheveux courts et sa franche bien british. Elle avait un côté masculin qui convenait à ses acrobaties de femme d'action. Elle était l'alter ego du sieur Gambit, substitut pâle d'un John Steed en demi-retraite. Cela sentait le réchauffé et le conformisme.

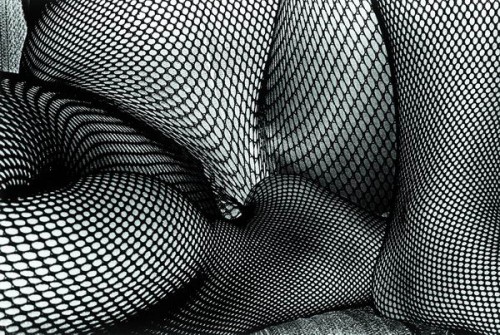

On est bien loin du noir et blanc qui nous fit rêver, quand le sus-nommé Steed, toujours impeccable, distingué, voire guindé, s'amusait avec Emma Peel, puis Tara King (mais c'est déjà moins bien avec cette dernière.). Il y avait entre ces deux-là plus qu'une complicité : un implicite sulfureux avec lequel on pouvait fantasmer. Fantasme que le titre français avait assez bien identifié, à l'inverse de l'original anglais (The Avengers) : le cuir et la cuirasse, la bonne éducation et le transgressif. Et sur ce point, il n'y a pas à discuter. C'est Emma Peel qui demeure la seule compagne idéale de Steed, celle avec laquelle le désir inavouable, ou caché, est le plus ardent. Lorsque dans un épisode, Emma Peel est transformée en reine du péché, l'équivoque est quasiment levé. Mais le générique lui-même tendait à la révélation que, dans cette histoire, le défi n'était pas tant dans l'adversaire dont on déjouait les plans que dans cette étrange alliance d'un mondain et d'une femme plutôt moderne. Il serait illusoire d'y voir une variation sur le désormais éculé principe des héros antagonistes (mais complémentaires), du type : le bon flic et le mauvais flic. Ce n'est pas la manière dont ils s'associaient qui intriguait mais celle par quoi on sentait un ailleurs jamais dit, un hors-champ redoutable.

Dans le fond, cette série était, à sa façon, hitchcockienne : l'érotisme était enveloppé d'un chic capable de sublimer les attentes communes du spectateur. Le contemporain trouvera cette manière un peu surannée, trop "habillée", et pour tout dire : décevante, quand désormais on a le cul de n'importe quelle actrice sous toutes les coutures. Mais c'est justement cette étrangeté (comme de n'avoir jamais vu Liz Taylor ou Ava Gardner nues...) qui en faisait le prix.