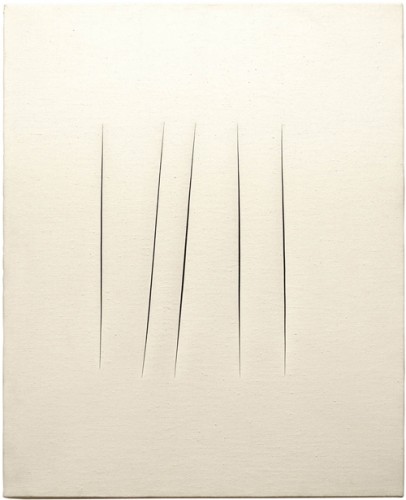

Concetto spaziale, Attesa, 1965

Il est bien étrange, et parfois sans explication très claire ou raisonnement imparable, de saisir ce qui dans une œuvre nous plaît ou nous dérange, ce qui articule notre adhésion immédiate ou notre rejet instinctif. On a beau y revenir, quelque chose nous dépasse.

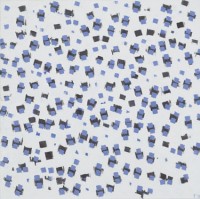

Pourquoi, par exemple, entrer dans l'univers de Rothko, de Soulages, de Pollock, dont les détracteurs diront, non sans justesse, qu'ils font toujours la même chose, que leur art est un gimmick, un maniérisme facile dont on a fait le tour dans la minute même où l'on contemple leurs tableaux (1), pourquoi eux et pas Lucio Fontana ? Pourquoi cet ennui devant son concetto spaziale à répétiton, cette impression de dérision et cette attention fastidieuse que me demandent ces toiles ?

Pour aller à l'essentiel, cette réticence tient au caractère démonstratif de l'entreprise. La question de la planéité du tableau (selon ce qu'en rappelait Clement Greenberg à la suite de Maurice Denis) peut justement aboutir à une exploration des possibles dans les limites (qui, du coup, n'en sont plus, paradoxalement) de ce cadre (lequel cadre ne se réduit plus à un objet réel et délimité, avec un point de fuite en perspective, mais un espace à composer ex nihilo) toujours incertain ?

Lucio Fontana prend le défi à l'envers. La monochromie pourrait être une aventure facile, qu'en tailladant la toile, il dévoilerait. Regardez, semblerait-il dire : tout est faux. L'unité n'existe pas ; l'uniformité est une plaisanterie. Rien n'est calme. La mer étale (ce que sera le grand Bleu de Klein, d'une certaine manière) est inaccessible. Les coups de cutter seraient interprétables comme une action. Mieux : une contre-action de l'artiste sur ce qu'il produit. Il y a sans doute chez Fontana une aspiration à la critique, une envie de dénoncer (disons : de mettre à jour) les incohérences du monde et de nos croyances. Alors même qu'un tableau uni tranquilliserait l'œil et l'esprit (à l'inverse de l'agitation brûlante de l'expressionnisme abstrait, des fils ténus et barbelés de Pollock aux affrontements colorés de Rothko) l'artiste italien veut rompre la monotonie. Il taille dans le vif et nous demande de/à passer outre. La toile est tranchée ; elle se rétracte et tout à coup apparaissent les cicatrices, comme si l'homme qui œuvre y mettait en jeu sa peau.

Elles sont à la fois désignation du tableau en structure solide avec une coulisse et en outil passif d'un décorum sans épaisseur. C'est bien d'une scène qu'il s'agit et la théâtralité de toute peinture est dénoncée/énoncée. La conception spatiale se dévoile par l'entrouvert de la toile fonctionnant comme si dans le rideau de cette scène l'œil pouvait se glisser pour entrer dans l'appareil du dispositif.

Et l'ennui provient de cette invitation trop évidente. Le coup de cutter se transforme en signature sur-signifiée ; le tableau redouble le discours de l'artiste en action. Cette omniprésence est proprement agaçante. La toile est investie de sorte que ce que nous voyions à l'excès la parole de l'artiste. Il ne laisse aucune liberté ; tel est le paradoxe qui fait de Fontana moins un briseur de tableau qu'un conformiste didactique. Il ne nous lance pas dans le monde, ne nous agresse pas d'un univers sien. Il n'est pas nécessaire de s'interroger. On ne cherche pas : tout est là. L'invisible n'existe pas ; l'arrière-plan est déjà connu. Le spectateur comprend presque immédiatement comment ça fonctionne. La toile saignée, l'artiste (se) signe. De trois ou quatre coups de lame il bascule du côté de Narcisse et nous toise. Le concetto spaziale se veut représenter la violence ; il ne fait que la feindre et au deuxième tableau du genre, on soupire. On connaît la musique du déjà-vu (si je puis oser l'oxymore), sa ritournelle poussive. Dommage...

(1)Écrivant cela, je me fais l'avocat de mes « diables » puisque ces peintres me sont précieux...