Le bonheur de l'actuelle exposition Edward Hopper ne doit pas nous faire oublier que cet automne aura aussi été le temps d'une autre grâce, avec l'édition, pour le 50è anniversaire de l'exposition au MoMA, des Photographies américaines de Walker Evans (1). Ce merveilleux ouvrage, loin des évanescences pictorialistes qui eurent longtemps cours, dévoile, dans un ensemble en deux parties, une Amérique à la fois à visage humain (c'est-à-dire dans le saisissement d'une ambiguïté où se mêlent l'aisance et la misère) et géographique (essentiellement urbaine). Ainsi que l'indique le texte figurant sur l'édition de 1938, dans un premier temps il s'agit « des gens vus par la photographie » ; ensuite Walker Evans explore « une expression américaine indigène […] C'est l'accent du pays [...] ». Cet ensemble, Jean-François Chevrier l'assimile à un "recueil de poèmes en prose" (2).

Les portraits témoignent le plus souvent d'un envers du rêve américain. Ils ont un souffle propre à la straight photography, comme si Evans voulait retenir dans l'instant de la captation, l'essence sublime et profonde d'une histoire silencieuse et douloureuse. Il ne s'agit ni de rechercher la beauté du modèle, ni sa véracité (au sens où il aurait une valeur symbolique), pas même son incongruité. Les hommes et les femmes retenus par l'artiste ont une simplicité, presque une insignifiance, qui les rend justement touchants et significatifs. Le décor, le plus souvent est simple, parfois minimaliste, l'angle de prise sans effet : l'instant fait tout et on sent qu'une fois le cliché tombé dans l'histoire de la boîte noire la vie aura continué son chemin.

Ce n'est pas le détail qui concentrerait un discours précis et visible mais l'ensemble qui devient lui-même détail d'un univers forcément inabordable dans sa totalité. Peut-être comme peu de photographes Walker Evans indique à qui contemple ses œuvres que la puissance de la vie est ailleurs que dans ce qu'on regarde, dans l'au-delà des bords du cliché, qui n'est plus (mais ce n'est pas rien) qu'un indice.

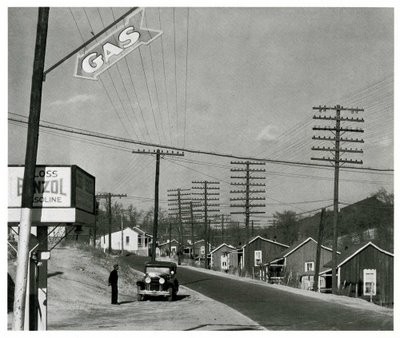

Ce n'est pourtant la première partie de l'ouvrage mais certains clichés de la deuxième partie, lorsque le photographe fixe son attention sur des lieux, des constructions, qui retient l'attention. Généralement il n'y a personne ; parfois un ou deux individus. On pourrait croire qu'il s'agit d'une entreprise quasi technique de repertoire d'architecture s'il n'y avait cette constante distance sensible qui charge l'atmosphère d'une tension rappelant le travail de Hopper, justement. Le peintre absorbait par l'épaisseur des couleurs choisies l'air, le souffle du monde. À l'opposé d'une démarche impressionniste, il voulait que tout soit pesé et compté. On retrouvera, par des moyens évidemment différents, cette même sensation chez Evans. J'avais déjà évoqué ce côté troublant dans un ancien billet, ce sentiment que quelque chose (ou quelqu'un) s'absente du monde. C'est une récurrence.

La modestie de la bâtisse, l'étrange disposition des bancs au premier plan, la luminosité égale, crue, tout cela allié à la frontalité de la prise donne à cette photographie une épaisseur curieuse. Dans le même temps que la pancarte nous indique le lieu de culte et donc de rassemblement, Evans choisit d'évoquer le désert, la solitude et le silence. Par ce décalage, il creuse la question du territoire quand nous n'y sommes pas, la question des choses que nous les mettons entre parenthèses quand nous sommes ailleurs. De ce qui reste, alors que c'est, pour l'heure, peu de chose. La monumentalité n'est pas le souci d'Evans. Son goût pour les structures répétitives, les alignements définit assez clairement qu'il ne se place pas du côté du particulier, de l'exception mais du côté du commun, et donc du quotidien.

La vie est là, certes, et d'un rien elle s'anime, évidemment. Mais ce que retient Evans, dans son objectif, n'est pas si éloigné de Hopper : avant que tout ne se mette en branle, il y a une organisation de l'espace, et du temps, qui contraint et étouffe. Ces deux photographies invitent le spectateur à suivre la route (ou la rue), à se conformer à la trace, trace elle-même redoublée par l'alignement des maisons, toutes pareilles, jusque dans ce qu'on supposera être la touche d'originalité. Un détail marginal dans un univers qui n'offre justement pas de marge...

En lisant (faut-il écrire en parcourant...) Photographies américaines, on comprend mieux l'admiration qu'ont suscitée et l'auteur et le livre ; on ne s'étonne pas de la confession de Cartier-Bresson, dans une lettre adressée à Peter Galassi, conservateur du MoMA, en 2001 : « If it had not been for the challenge of the work of Walker Evans I don’t think I would have remained a photographer » (S'il n'y avait eu le défi que représentait l'œuvre de Walker Evans, je ne pense que je serais resté photographe).

(1)Walker Evans, Photographies américaines, Five Continents Editions, 2012

(2)Jean-François Chevrier, "Walker Evans, American Photographs et la question du sujet", Communications, vol. 71, 2001, pp.63-103.