Filippino Lippi, Vierge adorant l'Enfant, 1478, Galerie des Offices, Florence

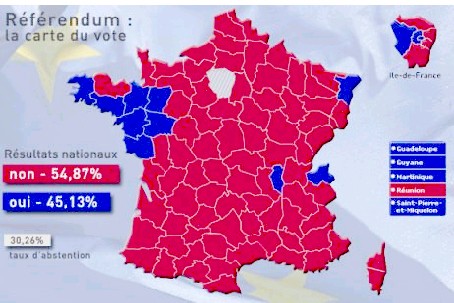

Tu croyais aller à Rome et tu fredonnais Respighi, quand il célèbre les pins du Gianicolo. Tu en sentais déjà la fraîcheur roborative, quand l'éternité du soleil fait vaciller les pierres et les coupoles, au loin, comme un décor feérique. Ce sont des ombrelles géantes et tu y pensais de cette manière, dans leur commodité face à un été écrasant. Mais tu n'es pas allé à Rome et tu as oublié, pour un temps, le plaisir de la Piazzale Garibaldi, te retrouvant alors sur le promontoire de San Gimignano, à contempler la campagne toscane qui t'a ému, dans la multitude de sa verte saison. Les cyprès, presque noirs, les oliviers et leurs feuilles comme recouvertes d'un éclat argenté, donnant l'impression de guirlandes métalliques, des pins, en touffes hautes et hératiques, des chênes, des lauriers... Les collines regorgeaient tout à coup d'une palette à laquelle tu n'avais jamais fait attention, comme si la campagne toscane t'avait pendant si longtemps laissé indifférent. Et de la voir ainsi te ramenait à une expérience picturale où tu discernais moins les espèces et les variations topographiques que les mélanges et les superpositions chromatiques... Tu pensais à ces arrière-plans, comme les différentes profondeurs suggérées d'un décor de théâtre et c'était un étonnement de découvrir cette évidence-là, en plein soleil, d'une constance des choses contenue dans la couleur et qu'au-delà du sujet traité, de la manière de l'artiste, hors des restes de l'homme se contemplant dans ses ruines, demeurait une vérité dans la couleur, un lien qui, par exemple, te rapprochait davantage encore d'une œuvre de Filippino Lippi...

Mais l'écrire ainsi n'est peut-être qu'une approximation, de croire que la contemplation d'un paysage réel vous rapproche de peintures admirées mainte fois, car, qui sait si l'inverse n'est pas plus vrai, à savoir que l'imprégnation d'un monde ancien, révolu, en partie incompréhensible n'a pas fini par désiller l'aveugle promeneur que tu étais dans la campagne toscane et si les hauteurs de San Gimignano ne sont pas, dans l'ordre symbolique, le signe d'une sensibilité soudain rendue à elle-même, élevée de pouvoir admirer le monde, alors même que l'esprit si souvent s'aveugle. Et pour tout dire ; sentir que tu es allé du tableau au paysage et du paysage au tableau, comme dans une promenade hors du temps, salvatrice et nourricière, pour être là et ailleurs, simultanément...