Comment faut-il dénommer ce nouvel espace qui se développe sur la toile et dans lequel s'engouffre tout à chacun pour signaler sa présence ? Mystère. Facebook, MySpace et autres mouvements participatifs de reconnaissance. Où est-ce ? Sur quel(s) continent(s) imaginaire(s) ces nouvelles (id)entités viennent-elles s'amarrer ? Faut-il une réponse, un concept qui en rende compte ?

S'occuper de l'espace n'est pas une mince affaire. Sans doute est-ce plus périlleux, d'une certaine manière, que de s'inquiéter du temps. La spatialité est un écueil plus redoutable que la temporalité, la borne plus problématique que la montre. C'est, en tout cas, ce que rappelle B. Westphal dans les premières pages de sa Géocritique (1). Faut-il en l'espèce y voir la concession que l'on fera à l'évidence du vécu, à l'incontournable réalité (?) de ce qui nous entoure et qui, par le fait même que cet univers perdure dans sa motilité, nous donne l'impression d'être d'une telle solidité (ou du moins d'une telle constance) qu'il n'est pas si nécessaire d'en débattre, j'allais écrire, pour le goût de la métaphore, d'en découdre. Le temps, lui, est une perte, une entropie de notre désir, une conscience mutilante. C'est pourquoi on lui attribue le magister du regret, de la perte, de l'abandon. Avec lui, on éprouve. Il n'en serait pas vraiment de même avec l'espace qui n'a le plus souvent qu'une fonction de support. Si notre nostalgie prend acte de ce qu'elle, soit : un écoulement contre lequel il est vain de lutter, devant un lieu anciennement connu, ou bien un lieu qui nous en rappelle un autre, elle ne confère pas à cet espace une valeur autonome, propre. Il n'est qu'à notre service et lorsqu'il n'est plus sous nos yeux, mais seulement une image emmagasinée dans notre univers intérieur, il demeure avant tout comme un matériau de notre volonté. Il n'est plus là mais en nous. Nous avons substitué au réel spatial une configuration temporelle de notre souvenir dont la torsion (par rapport à ce réel justement) est le signe d'une adéquation sensible du monde à nos aspirations. On se fait son cinéma, en quelque sorte.

N'empêche : le temps n'a pas été le seul axe sur lequel l'activité humaine a déployé ses angoisses et ses envies. On peut même prétendre qu'en ce domaine, le rapport de l'individu à son environnement a prévalu. Le premier travail auquel il s'est astreint n'est pas de se souvenir mais de trouver sa place dans le lieu, ou pour user d'une distinction à la Michel de Certeau, à faire de l'espace un lieu. De la manière la plus concrète. Il s'est arrangé avec ce que lui donnait la nature pour se frayer un chemin dans le désordre environnant. Il a plié le monde autant que faire se pouvait à ses nécessités qui, au fil du temps, se sont accrues. Le débat n'est pas d'évaluer les limites qu'il aurait dû (ou doit, ou devra) s'imposer mais plus simplement de concevoir que l'existence humaine a pris un sens particulier en déterminant, certains diront excessivement, sa place dans l'espace, et en ayant conscience de sa latitude à vivre dans cet espace combinant à la fois les données naturelles et les possibilités développées par sa propre activité.

C'est en sachant cela qu'il a aussi été capable de produire un imaginaire intégrant tout un système binaire (connu/inconnu ; familier/mystérieux ; amical/hostile ;...) dont les recherches anthropologiques et ethnologiques nous ont largement informés. Il y a donc eu très tôt une logique du lieu autre, de cette étrangeté singulière qui était à même de prendre en compte le rapport spécifique du proche et du lointain, par le biais d'une connaissance projective capable de relier deux bornes contradictoires : l'assuré-le rassurant/l'inconnu-l'inquiétant. Et l'imaginaire est, nous semble-t-il, ce compromis, admettant variations et aléatoires, qui facilite, jusque dans les angoisses, le passage de l'un à l'autre, qui permet même que le curseur se déplace, malgré tout, pour repousser plus loin les limites de l'inconnu.

Dans sa formulation la plus élaborée, ce travail revêt l'aspect de l'utopie. Celle-ci, ainsi que l'a montré L. Marin, n'est pas une simple substitution d'une réalité à une autre, sur le mode simple d'une recherche de satisfaction, mais une composition plus complexe, «l'expression discursive du neutre (défini comme «ni l'un, ni l'autre» des contraires). Sur le plan discursif justement, elle fonctionne «comme un schème de l'imagination, comme une «figure textuelle» (...) [C'] est un discours qui met en scène ou donne à voir une solution imaginaire, ou plutôt fictive, des contradictions : il est le simulacre de la synthèse» (2). L'utopie est donc une combinatoire, un agencement du réel environnant sur un plan discursif qui ne peut jamais totalement s'en détacher. Pour en illustrer le caractère binaire, il suffit de lire ou de voir les œuvres de science-fiction dans le recyclage (parfois grotesque et convenu) du présent. Il est bien sûr sensible ici que l'utopie a partie liée avec la projection onirique telle que l'a définie la psychanalyse. Cela induit que ce travail spatial, entre l'autre et le même, correspond à une aspiration émancipatrice. Il n'est, dès lors, pas très étonnant que l'utopie puisse épouser, selon les optiques choisies, des aspirations collectives (du type République de Platon, ou Utopia de More) ou individuelles (du type Espéranza pour Robinson Crusoé, ou les entreprises aventurières tant que le monde n'a pas été clos).

Il en sera ainsi jusqu'à ce que la puissance de feu des hommes, leur volonté de maîtriser leur environnement et les hommes qui vivent sur les territoires convoités trouvent leur réalité dans une construction plus élaborée que la seule conquête. On pense ici à tout ce que M. Foucault définit comme le bouleversement du politique, quand celle-ci devient une politique du sujet (3). Ce n'est pas un hasard si à partir de cette époque, la littérature va peu ou prou voir émerger une thématique qui substitue à l'inventivité de l'utopie, perçue comme rêverie d'un monde positif (4), une dystopie qui surdétermine l'horreur fictionnelle pour dévoiler la noirceur de la réalité. Le XXe siècle sera particulièrement marqué par ce glissement vers ces univers où la catastrophe politique est, si on le peut dire, organisé. Cette organisation peut alors revêtir les formes d'une logique de la surveillance et du contrôle caractéristique des sociétés qui combinent à une volonté d'oppression classique (les «dictatures» ne sont pas une invention moderne) une puissance technologique accélérant l'efficacité du quadrillage. La référence en ce domaine est sans doute le 1984 d'Orwell. Dans sa forme actualisée, c'est le concept de scanscape dont Mike Davis détaille les effets désastreux dans l'espace urbain américain (5).

Dans cette perspective, la dystopie est une forme générale dont l'une des applications, dans le domaine de l'espace et de sa segmentation, est, toujours en termes foucaldiens, l'hétérotopie, c'est-à-dire un lieu autre, un espace que la société a configuré pour des usages particuliers et identifiés par le corps social. Foucault, dans ce domaine, se sera particulièrement intéressé aux structures carcérale et psychiatrique. Ces lieux autres fonctionnent dans un rapport étroit à la rectitude imposée par la société. Ils peuvent en être la continuité oppressive (c'est ce qui intéressait précisément le philosophe) ou le retranchement plus ou moins tacite (comme les jardins ouvriers, mais aussi les lieux de vacances organisés). Encore faut-il comprendre que dans ce dernier cas, l'infra-structure continue d'être opérationnelle, comme marginalité contrôlée.

Par ailleurs, et malgré toutes les réserves sur ces échappées réelles dans un monde de pleine surveillance, il faut comprendre que ces hétérotopies peuvent faire l'objet, dans le décryptage des instances qui les régulent, d'une critique et d'une correction que l'on qualifiera d'effectives. Si je suis mécontent, insatisfait, je peux chercher à améliorer la structure ou la quitter. Parce que ces lieux, pièges ou fausse liberté, existent, ils offrent une résistance palpable à ma propre personne qui, en retour, choisit de se livrer ou non aux règles imposées. Parce que ces lieux ont une identité symbolique (mais pas seulement : le Club Med n'est pas qu'une certaine idée des vacances, c'est aussi un endroit, des services, des échanges.), ils m'assignent à la réaction (adhésion/répulsion). Ils sont donc encore des lieux où mon identité se pose comme un a priori, une différence irréductible à l'objet.

A l'inverse, l'entrée dans la virtualité de la Toile m'oblige à m'interroger sur ma place, sur l'espace auquel je viens collaborer (6). On rétorquera d'emblée que le propre d'une structure de surveillance telle que pouvait en parler Foucault est justement son invisibilité, sa présence insensible, sa naturalité presque. Il n'y aurait donc pas de différence de fond. Ce ne serait qu'une affaire de modalité. Pas si sûr. L'intégration de son existence à la sphère technologique n'est pas en soi un problème si l'on maintient la distinction forte entre les deux ordres, lorsque, d'une certaine manière, on maintient l'inquiétude très ancienne de l'humain devant le matériel dont il est le créateur. Or, l'usage de cette même technologie comme signe, voire signalisation, de sa propre existence ouvre des perspectives tout autres. Facebook n'est pas un univers dans lequel je me projette. Il n'est pas une structure discursive (comme les blogs, et peu importe ici la profondeur de ce qu'on y lit.) (7), il n'est pas une articulation imaginaire contre laquelle le réalité oppressive viendrait buter, ils n'est pas une interrogation, même sommaire, sur ma place dans le monde. Ils n'a pas d'existence. Il ne montre pas d'existence. Il est a-topique. Cela signifie que ces lieux où mon nom s'impose, et s'impose comme point nodal d'une réticulation capturant d'autres noms propres, avant de devenir soi-même point décentré d'une autre structure, d'un autre Space ; ces lieux où je m'affiche comme maître de cérémonie d'une sarabande qui pourrait potentiellement me mener tout autour du monde, jusqu'à l'épuisement de toutes les combinaisons possibles, faisant de chaque nom, un degré supplémentaire qui m'éloigne du nom premier par lequel je suis entré dans cet univers ; ces lieux annulent, d'une certaine manière, la présence effective du sujet. Ils sont le signe de sa neutralisation.

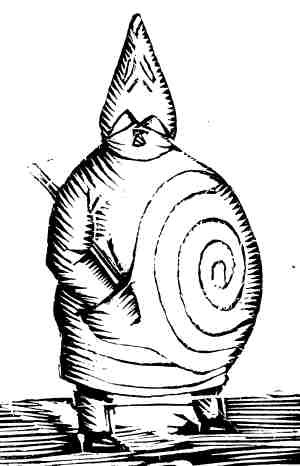

Curieusement, et à l'inverse de toute démarche créatrice, ce retranchement sur la Toile n'ouvre pas, en effet, une faille dans la réalité mais boucle en quelque sorte l'installation de celui qui semble s'y refuser dans une imparable aliénation où l'existence est avérée comme une matière brute. Il suffit de déposer sa photo et l'on y est. Ce que je suis (ou du moins ce que j'imagine que je suis) est garanti par l'entreprise d'inscription dans un carroussel qui emporte mon identité et celles de ceux que je piège (mais ils sont complices...) dans ce gigantesque annuaire de servitudes volontaires à la technicité identificatrice. Il est pour le moins singulier de voir les gens, si rétifs parfois aux protocoles de contrôle, si soucieux de ne pas souscrire aux investigations étatiques, si frileux devant les politiques sécuritaires de prévention, se précipiter dans ces machineries où ils dévoilent, brutalement, leur(s) réseau(x) privé(s). Faut-il être à ce point perdu avec soi-même pour devoir, dans le maelmstrom d'une structure tentaculaire où l'information se noie aussi vite qu'elle apparaît, imposer sa réalité... La compréhension d'une irréductibilité du monde à soi ne débouche plus sur une quelconque position raisonnée, qui peut aller du silence à une activité originale (politique ou artistique, par exemple.). Il s'agit plutôt de ne pas perdre sa propre trace, d'être sûr de se repérer. Dans un monde trop grand, il est urgent de montrer sa présence. Mais il ne s'agit évidemment plus des réelles présences dont se félicitait G. Steiner. L'a-topie de ces sites Internet ramène à ce qui est sans la moindre épaisseur discursive, et l'homme sans paroles propres n'est plus grand chose. Puisque règne l'incertitude de ce qu'on peut être, les pratiquants de de Facebook revendiquent leur besoin d'être par une territorialité ambiguë : à la fois immatérielle et banale.

Cette double caractérisation suppose que l'individu, réduit à cet acte d'affirmation muette, vive dans sa quotidienneté une situation de disparition ou d'isolement redoutable. En effet, le rapport de l'identité à l'espace, sans parler des questions politiques afférentes, est une évidence, et l'angoisse que la première peut projeter devant l'incertitude du second n'est pas nouveau. Proust en a sans doute donné littérairement l'un des plus magnifiques exemples lorsqu'au début de la Recherche il raconte les errements de l'esprit flottant dans le sommeil, puis, plus tard, lorsque le narrateur évoque la frayeur de ces chambres inconnues où il se réveille sans savoir qui il est. Mais, dans ces deux situations, c'est l'étrangeté de l'espace qui compte, non la duplication de la réalité commune, comme dans Facebook.

Ne plus savoir se situer est une expérience traumatisante. Celle-ci est sans doute aussi ancienne que l'humanité. Le problème est que notre époque, après avoir fourni le droit à l'anonymat comme moyen démocratique de pouvoir agir (plus) librement, a réussi le vertigineux retournement d'aliéner les individus jusque dans leur besoin de reconnaissance et de les rendre complices et aveugles d'un contrôle qui ravirait Bentham et son Panopticon. La virtualité du monde dont se délecte la philosophie postmoderne a ses limites : la multiplication des images et des réfractions n'empêche pas qu'à un moment ou à un autre, il s'agit bien de réalité. Pire encore : il s'agit de la dupliquer. Facebook est une sorte d'aveu : celle d'une assignation au miroir, miroir sans tain, où le sujet se tient du mauvais côté, mais prêt à tout pour survivre à la prolifération des êtres, la peur chevillée au corps de l'incertitude de ne pas être ici, en chair et en os, dans un ici qu'il faudrait savoir occuper. Occuper : c'est-à-dire habiter et non pas remplir d'une vague agitation. Occuper et non s'occuper de.

L'affaire n'est donc pas simple. Elle engage, comme un acte politique, la place que l'on veut s'assigner. Les moyens techniques ont depuis longtemps pris la double figure d'une libération et d'une aliénation. Déjà Vigny, en 1864 (autant dire une préhistoire...) :

Plus de hasard. Chacun glissera sur sa ligne

Immobile au seul rang que le départ assigne,

Plongé dans un calcul silencieux et froid.

Ce n'est pas la Toile qui doit faire lieu mais l'homme. L'instrument ne doit pas être la lorgnette par laquelle le dévoilement vire à la complicité.

*

Si l'on voulait pousser à l'extrême la dystopie latente de la situation que nous venons d'évoquer, on pourrait imaginer qu'une population donnée, désirant à tout prix que chacun ne soit pas oublié, vienne faire son propre signalement à la police politique du territoire. Et Agamben aurait définitivement raison. Mais il ne faut pas être si sombre...

________________________

1-B. Westphal, La Géocritique. Réel, fiction, espace. Minuit, Paris, 2007.

2-L. Marin, Utopiques : jeux d'espaces, Minuit, Paris, 1973, p.9.

3-Nous renvoyons entre autres au cours du Collège de France, Sécurité, territoire, population, Gallimard-Seuil, Paris, 2004

4-Peu importe ce que nous pouvons penser de ces utopies par ailleurs. L'essentiel n'est pas que l'Utopia de More puisse être glaçante par bien des aspects pour un lecteur moderne, mais que son auteur y voyait une alternative satisfaisante à une situation politique contemporaine.

5-M. Davis, Au-delà de Blade Runner. Los Angeles et l'imagination du désastre. Allia, Paris, 2006.

6-La collaboration, comme la convivialité, est un des grands termes du vocabulaire informatique. C'est une manière de placer l'échange entre soi et la machine sur le même plan que celui qui préside à la co-présence des êtres vivants.

7-Cette parenthèse n'est pas une manière un peu légère pour fonder l'auto-justification légitimant ma propre démarche et pour me soustraire à la moindre critique. On me rétorquera que ce serait grande naïveté ou présomption de croire qu'utiliser la Toile comme moyen de contester l'ordre établi, alors qu'il est en passe d'en devenir l'un des instruments privilégiés, est un acte révolutionnaire. Sans aucun doute. D'autant que la Toile foisonne. Mettons alors cet acte sur le compte d'un esprit pascalien tournant à l'envers, pour lequel, avant que la mort n'advienne, il faut faire le pari de l'écriture. Non par souci de laisser une trace et de soigner sa vanité, mais parce que l'homme maintenant plutôt que Dieu après...