Mohamed Ali est mort. Paix à son âme. Il ne peut être comptable des inepties qu'on répand sur lui maintenant qu'il est mort. Les hommages outranciers, les éloges dithyrambiques et la vision angélique de l'homme qu'il fut passent toutefois les bornes. J'avais écrit sur Off-shore, le 6 décembre 2014, un billet à l'occasion des 40 ans du combat du siècle, Ali-Foreman, dans lequel je revenais sur l'ambiguïté sordide du contexte politique de l'événement. Ali n'est pas responsable des tortures qui se déroulaient pendant qu'il patinait sa gloire sportive et morale mais on n'est pas obligé de glorifier celui qui ferme à ce point les yeux. Je n'ai évidemment pas changé un mot du texte.

La presse et la télévision sont revenues il y a quelques semaines sur ce qui fut, quarante ans avant, le combat du siècle, entre Ali et Foreman, le 30 octobre 1974, à Kinshasa.

Il est tentant de faire soi-même un retour en arrière quand cet affrontement a pris la forme d'un souvenir d'enfance particulièrement vivace. Il fallut pour cela qu'une blessure d'Ali retardât de quelques semaines le combat et que celui-ci fût programmé pendant les vacances de la Toussaint. Il bénéficia d'une retransmission exceptionnelle au milieu de la nuit. Et c'est ainsi qu'avec la bénédiction parentale, dans le silence sévère de l'appartement, toutes lumières éteintes, dans l'éclat unique de l'écran noir et blanc, je vis les deux hommes sur le ring. À la fin du premier round, même avec l'ignorance pugilistique de mes dix ans, la tragédie était en marche. Foreman frappait comme une brute, Ali parait au plus pressé. La question n'était pas de savoir si le premier triompherait du second, mais de parier sur le moment ou The Greatest, ainsi qu'il se désignait, choirait pour le compte.

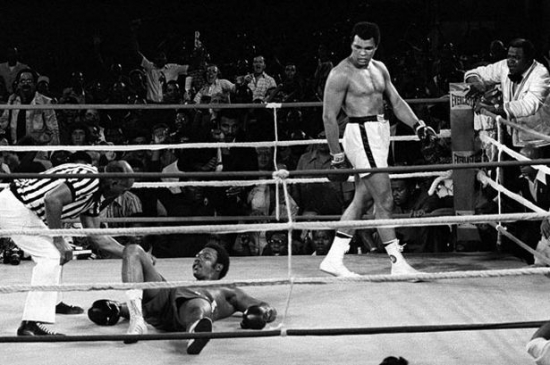

J'étais du côté d'Ali, et je le vis se faire rouer de crochets et d'uppercuts, se recroquevillant, jouant de l'esquive autant que faire se peut. Il subissait mais ne pliait pas ; les reprises passèrent ; Foreman s'épuisa ; et ce fut le renversement magique. Au huitième round, le jusqu'alors maître du ring baissa sa garde ; Ali s'engouffra et en quinze secondes, sans la moindre possibilité de se relever vaillant, Foreman perdit par K.O..

Tel est le souvenir d'une vie, en matière de boxe (1). Ce sport s'est perdu dans la multiplication des fédérations et des couronnes. Plus aucun intérêt.

Ce souvenir, un homme est venu le dépoussiérer et lui donner une autre perspective, quand est sorti en salle, en 1996, le long métrage documentaire réalisé par Léon Gast, When we were kings.

Le journaliste américain s'est décidé à suivre l'épopée de cet affrontement qui dépassait, de loin, les limites d'un ring. Nous y voyons Ali fanfaronner, parader, pendant que Foreman a le rôle du méchant sans envergure. On y découvre tout le battage pour que le combat se déroule en Afrique et qu'ainsi Ali puisse donner à son défi (il n'est pas le favori) une aura aussi flamboyante que son style, dans la droite ligne de ce qu'est sa vie : refus d'aller combattre au Viet Nam, conversion à l'islam, abandon de son état civil (il s'appelle Cassius Clay), investissement politique marqué. Ali-Foreman, en Afrique, sur la terre des origines, dans un temps où l'on n'a pas encore sorti l'artillerie sémantique de l'afro-américain (qui aboutit à l'Africain-Américain...) : revendication identitaire et raciale, tout simplement, comme étendard d'une dignité retrouvée. Le sport prend une tournure profondément politique, dans la continuité, ou peu s'en faut, de la marche pour les droits civiques.

Mais il faut se rendre à l'évidence : la parade, et son vernis protestataire, tourne à la mascarade sinistre. Le combat a lieu à Kinshasa, au Zaïre, dans ce qui fut jadis le Congo belge. Le pays est dirigé d'une main de fer (et c'est un euphémisme) par le sanguinaire Mobutu Sese Seko. Le combat se déroule dans un stade dont les sous-sols, comme au Chili, sont macabres. La dictature de Mobutu n'est pas mieux que celle de Pinochet. Du combat il se sert comme d'une vitrine. Le monde entier, ce soir-là, tait ses réticences (d'ailleurs souvent étouffées. On a depuis longtemps beaucoup d'indulgence pour les pouvoirs africains) et pose un mouchoir encore plus ensanglanté sur ses prétendues convictions. Le temps est suspendu...

Et toi, enfant, tu regardes sans malice, mais avec compassion, les coups pleuvoir sur un homme qu'adulte, tu considères maintenant avec un certain dédain. L'escroquerie morale et politique de ce combat est patente et il est troublant que ce pan détestable de l'événement soit, au fond, passé sous silence. Certes le monde a continué de tourner. Mobutu est mort, Ali est un vieux monsieur parkinsonien. Faut-il céder à la facilité de la critique ? Ali n'a tué personne. Serait-il raisonnable de l'associer pleinement à un régime aussi cruel ? Ce serait ridicule, même si on regrettera qu'il ait ainsi fait le jeu d'un monstre et discrédité son propos.

En revanche, on s'interrogera sur le fondement de cette étrange complaisance. Il est fort curieux de ne pas voir dans ce barnum politico-sportif le reflet d'une certaine Afrique dessinée en partie par l'espace colonial, mais en partie seulement, dont les turpitudes sont aussi le fait des africains eux-mêmes, et qui n'ont pas besoin du méchant européen (ou occidental) pour perpétrer leurs crimes. Il est encore plus singulier de voir des personnages aux revendications libertaires/identitaires se reconnaître de facto dans le miroir de la terreur. Alors que l'époque est si prompte à fouiller les poubelles de l'histoire européenne, les contempteurs du vieux monde exemptent le reste de la planète d'un quelconque examen de conscience (2).

Ali en icône de la cause noire est une des plus saisissantes escroqueries morales de la fin du XXe siècle. À peu près comme Obama, dont quelques journalistes idiots annonçaient, la larme à l'œil, l'élection il y a quelques années. N'est pas Martin Luther King qui veut...

(1)Seule exception, elle aussi fort ancienne : le combat entre Hagler et Hearns en 1985. Trois rounds sans équivalence, dont le premier que les spécialistes jugent être le plus remarquable de l'histoire de la boxe.

(2)Il suffit de voir comment un gouvernement de gauche, qui passe son temps à nous faire la morale, a exfiltré Blaise Compaoré du Burkina Faso