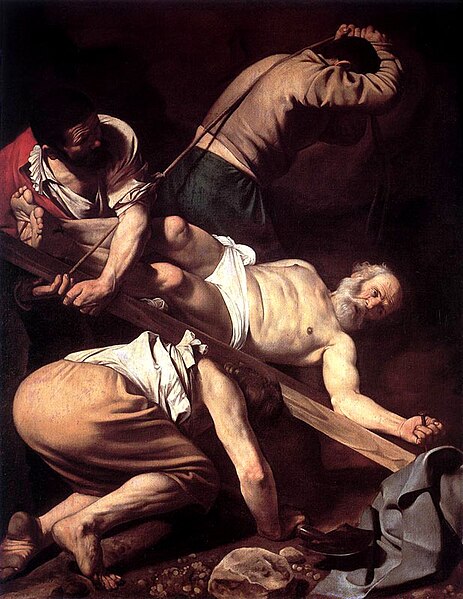

Caravage, Saint François en méditation, Palazzo Barberini, 1603

Il n'est pas le tableau que l'on remarque aussitôt quand on entre dans cette salle du palais Barberini. La Judith et le Narcisse l'éclipsent, et pour plusieurs raisons. On identifie tout de suite le sujet dans ces deux dernières œuvres ; le peintre fixe sur la toile l'acmé du récit ; stylistiquement, il joue les contrastes de telle façon que le contemplateur ne peut pas être saisi par la composition. Ces deux tableaux sont proprement spectaculaires. Il n'en est pas de même pour le saint François (1). Les couleurs y sont très homogènes et passablement ternes. La palette, réduite, participe d'une austérité visuelle qui donne à cette œuvre des airs de Zurbarán avant l'heure. Il faut reconnaître que le sujet et le thème choisis n'incitent ni à l'effervescence ni à la rêverie (2). C'est une vanité. Un genre convenu, à la rhétorique sans surprise. Le XVIIe siècle, et plus particulièrement le baroque, travaillera sans cesse cette angoissante vision de notre dépérissement et de notre mortalité. Si l'on ajoute que le saint choisi par Caravage est saint François d'Assise, l'humilité et la sobriété sont quasiment consubstantielles au sujet.

Par un nouveau détour aux autres chefs d'œuvre de la salle, on cerne, au delà de la différence de style, une variation toute singulière qui prend notamment sa source dans le regard des personnages. Judith est véritablement fascinée par son geste, l'œil entre effroi et désir, qui prolonge la lame égorgeant Holopherne (dont la douleur est comme exorbitée de ne pouvoir accrocher le regard de son bourreau). Narcisse a les yeux clos. Il sonde l'insondable, qui est toujours au plus près de soi, dans ce qui est inaccessible. Le saint François, lui, est absorbé, la tête penchée vers le crâne. C'est l'aspiration méditative du vivant par le mort. Aspiration, dans une double acception : ce qui m'absorbe, à la limite de la terreur ; ce qui me prolonge et me fait penser au delà de moi-même. Saint François n'est pas un braillard élégiaque à la Hamlet (3). Le regard du saint est plongé dans les orbites creuses du crâne. Ces cavités sont les plus terrifiantes parce qu'irréductibles à la chair de surface. Le profond y est désigné comme tel par ce reste orbital, délimité par les os. Le miroir de l'âme, selon la métaphore classique, est un puits sans fond. «La maladie de la chair» (Bernard Noël) s'y révèle dans toute sa cruauté.

Pour en atténuer la rigueur, le peintre a détourné le crâne. Le pire ne se voit pas, et surtout pas en face (4). Il se devine ; il s'imagine. Il ne peut pas être exemplaire et donc pas totalement exemplarisé, parce qu'il faut bien que tout le monde en fasse, un jour, une expérience propre, en propre. Le tableau du Caravage se déploie comme un imaginaire qui, malgré la rudesse du style, demeure en deçà de ce qui est/sera notre singulière relation à la mort (5).

Le memento mori est un poncif, et Caravage n'est pas vraiment homme à se plier aux poncifs. Le lieu commun le dérange. Il compose en décomposant, en détournant. Si Poussin disait qu'il avait détruit la peinture, ce n'est pas seulement en considération de son réalisme stylistique fracassant, que personne d'autre n'a pu approché (6). Cette potentialité ravageuse (7) n'est pas seulement sensible, dans le formalisme de l'ensemble, l'éclat sombre des tons, l'effacement terrible de l'arrière-plan. Elle est aussi dans le dérangement de la forme scrupuleuse qui égratigne la netteté du tableau (8), empêchant qu'il se forme absolument, complètement. Précisons tout de suite que nous ne sommes pas dans le punctum de Barthes, ou le clin d'œil qui supposerait de la connivence avec celui qui regarde (à la manière de ces peintres qui se peignent dans la foule et nous regardent. Chez Caravage, il n'y a pas de jeu. La preuve en est que quand il se peint, c'est dans sa mortalité sacrificielle...). La tension dans l'univers du peintre prend souvent le chemin du détail, non pas réaliste, mais "glissant", comme une interpellation sourde. Ce sont les mains tendus de la vieille dans Judith, les pieds de la Madone des Pèlerins, le ventre gonflé de la Vierge, la jambe du cheval dans la conversion de Paul, les yeux fermés de Narcisse,...). Dans ce tableau, c'est le trou dans le vêtement du saint, le trou à l'épaule, qui forme comme une auréole de chair dont on pourrait trouver la correspondance dans ce qui illumine (un peu) le visage : la pommette droite.

Certes, l'explication vraisemblable correspond à une allusion à la modestie de la mise comme métonymie de celle de François. Mais Caravage aurait pu se contenter de suggérer le lambeau, l'usure d'une manière moins crue, car, dans le fond, c'est moins le vêtement abîmé que l'on fixe que le corps surgissant, dans la clarté de sa carnation, comme une compensation à cette méditation autour d'un crâne. Cette trouée, ne serait-elle pas aussi le signe contradictoire du mort, et de notre mort, la résistance de la chair devant sa déchéance ? Cette trouée n'est-elle pas la négation, très relative sans doute, du vide orbital ? Ce que l'on veut abstraire ne se résout jamais à son abstraction. Du moins ne faut-il pas croire que l'histoire se fera d'elle-même. Le saint, d'ailleurs, peut-il la voir, cette déchirure qui, d'une certaine manière, lui tourne le dos ? Et la méditation, le long silence face à la mort, droit dans les orbites (puisque les yeux...) ne s'imposent-ils pas justement parce que la chair est toujours tentée de forcer l'habit, la croyance, Dieu, sa malédiction et sa miséricorde ? Il n'est pas question de soutenir que Caravage fait ici œuvre impie ou vaguement sacrilège. Il ordonne plutôt, sous une forme très particulière, le combat intérieur de chacun. Cette tache plus claire dans le tableau n'est pas un défi, une étrangeté dans son économie mais un élément de sa narration. Sans cette marque, la plongée en soi, et la question du corps oublié (c'est-à-dire relégué à sa moindre importance), n'ont pas le même sens. Le combat est toujours incertain et le saint, comme tous, doit relever le défi.

Ce n'est pas la pauvreté qui fait le sens de ce tableau, et la méditation sur l'éphémère de la vie, mais la question du reliquat de la chair, parce qu'à tout moment elle peut revenir réclamer son dû. Elle n'est pas sale, ni sordide. Elle a suffisamment de puissance pour ne pas être quantité négligeable. Caravage peint un tableau sombre, austère. Dès lors, la moindre échappée nous appelle. Ce n'est pas par un détail distrayant que ce détour se fait. Celui-ci renvoie au cœur même de son sujet, quasiment au centre de son tableau. Il ne s'agit pas d'une découverte dont on jouirait après une contemplation minutieuse mais une marque, un tatouage à l'envers, si visible et vraisemblable (la pauvreté...) qu'on oublierait presque qu'il est d'abord un acte de peinture, une différence chromatique pour une réaction oculaire, une entaille dans le règne de l'équilibre. C'est par l'irruption de la peinture comme peinture que Caravage fragilise l'ordre muet de la méditation. Il le fait sans grandiloquence. Il respecte, à sa façon, le silence du moment mais il capture notre regard pour que nous allions y voir de plus près (9). Et ce n'est pas à une forme très nette qu'il confie cette charge, à un objet aux contours assurés, à la visibilité identifiable. La chair est ici une surface. Elle n'a pas d'autre réalité que d'être. Son étendue est secondaire, sa "plasticité" aussi. Seul le pigment compte, et comme différence. Autant dire : comme question.

Une question à laquelle le peintre ne cherche pas à répondre puisqu'il n'en fait pas la lumière du tableau. Ce peu de chair ne sauve rien ; il n'éclaircit pas l'œuvre. il l'aggrave. Et quand, après avoir quitté la salle, le musée et Rome, de cette toile, dans la mémoire, au milieu d'une recomposition approximative d'un homme fermé sur lui-même, sorti d'un fond noir absolu, ressuscite d'abord ce stigmate de notre humaine condition, parce que, sans doute, la vie est-elle un enjeu plus tragique que la mort...

(1)Du moins celui que nous évoquons car il en va tout autrement si l'on pense à la première œuvre de Caravage consacrée à ce père de l'Église, L'extase de saint François d'Assise, de 1594

Caravage, L'Extase de saint François d'Assise, The Wadsworth Atheneum, Hartford, 1594

(2)Même si le mot "rêverie" est discutable puisque cette activité n'est pas si anodine et légère. Il n'est pas question de rêvasser. l'esprit qui se détache de l'immédiat entre progressivement dans un autre rapport au monde. il n'est pas dans l'imaginaire, il n'est pas extatique, mais pose une distance par quoi les vicissitudes font écume, se rétractent au profit d'une intériorisation chargée de gravité. C'est d'ailleurs tout l'esprit des Rêveries du promeneur solitaire de Rousseau (dont les détracteurs, voltairiens en diable souvent, raillent les manières et la tendance évaporée, alors même qu'il s'agit d'un des livres les plus vigoureux du XVIIIe siècle.

(3)La pièce de Shakespeare est écrite en 1601 mais publiée en 1603, l'année même où Caravage peint son tableau

(4)La Rochefoucauld écrit dans ses Maximes : "Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement."

(5)Et l'on sent bien que la relation à la mort est fort éloignée de la relation de la mort puisque nous serons toujours absents de la relation de notre mort, du fait même que nous ne puissions pas dire "je suis mort" autrement que métaphoriquement.

(6)Les pires peintres que je connaisse sont les caravagesques italiens : de Manfredi à Gentileschi en passant par Ambrosia ou Daniele Crespi. Leur nullité barbouilleuse réhausse pour le coup l'école de Bologne (les Carache et cie), grande rivale du maître inégalé.

(7)Je ne puis manquer cette anecdote. Alors que j'écris ce billet, j'échange, pendant une pause, quelques SMS avec une mienne connaissance et le hasard d'une maladresse de frappe me renvoie une réponse savoureusement lacanienne : ca ravage. Qu'elle soit ici remerciée de son "erreur".

(8)Ce que j'appelle "forme scrupuleuse" renvoie à l'étymologie du scrupulus. Le scrupulus est le petit caillou dans la chaussure, qui gêne notre marche.

(9)Mutatis mutandis, nous serions comme saint Thomas désirant toucher la plaie du Christ. Or, un an auparavant, le peintre a fini L'incrédulité de saint Thomas, exposé aujourd'hui à Postdam.