“Il faut être économe de son mépris étant donné le grand nombre des nécessiteux.” François-René de Chateaubriand.

Pendant plus d'un demi-siècle, j'ai habité la France. Je m'apprête, sans même changer d'adresse, à vivre en Macrocéphalie. Il paraît que c'est le dernier lieu à la mode, un territoire grand comme un château, avec une magnifique rotonde pour s'y réjouir.

Les trente et quarantenaires sont, paraît-il, aux anges. Ayant eu ces vingt dernières années l'occasion de vérifier leur médiocrité, leur inculture, leur avidité et leur égocentrisme, je ne doute pas qu'ils jubilent. Il leur aura suffi d'un séjour Erasmus pour se croire du Monde, de la globalité, de l'échange et de la tolérance, de décrocher un bac +5 en accumulant les fautes d'orthographe et de syntaxe pour se croire des génies. Les plus jeunes, eux, qui subissent la mondialisation de plein fouet, sont plus circonspects : ils ont voté Mélenchon et Le Pen. Ils voient le sol se dérober sous leurs pieds. Ils sentent le chaos. Ils ont peur. Le cadre quarantenaire, le médecin trentenaire, non : ils ont réussi et la devise est simple : chacun selon son mérite, pour la forme, parce que pour le fond, c'est chacun sa gueule.

Pourquoi pas, au fond ? La politique économique rejoint en cela la politique des comportements et des droits, ce que Thomas Frank avait admirablement compris dans son Marché de droit divin. Le Macron des villes, des centres villes aisés contre la Le Pen des champs et des périphéries, pour vérifier les analyses de Christophe Guilluy. Mais de cela, il faut bien le reconnaître, tout le monde s'en fout. Je veux dire : les triomphants médiatiques, les affairistes mondialisés, les bobos débiles, les minoritaires tragiques, les anti-catholiques primaires, les islamo-gauchistes. Ils se gavent de leurs certitudes postmodernes, sans même cerner qu'ils sont à l'avant-garde de leur élimination comme conscience au profit d'une réalité consumériste qui finira par les anéantir (quoique... pour les anéantir, il faudra qu'ils aient une substance et j'en doute).

Avec Macron triomphe au stade politique l'achèvement d'une télé-réalité qui voit un adolescent se pavanant avec une pathétique rombière. Les amours hollandaises, pour le coup, font pâle figure. Au vaudeville succède le loft (ou les Marseillais je ne sais où). On comprend que toute une partie de l'électorat qui aura été nourri à la bêtise audiovisuelle des illusions dramatico-pornographiques ait trouvé glamour une telle histoire. C'est dans ces moments-là qu'on mesure à quel point un romantisme ignare et mal digéré représente un danger (parce qu'on est évidemment loin de la portée elle-même politique du véritable romantisme, en particulier le romantisme allemand). Si l'on veut énumérer les sornettes de ces derniers mois : Macron, c'est la fin du système, la fin de l'élite, la fin des nomenklatura, la fin des carrières, la fin des partis, la fin du droite-gauche, la fin de l'idéologie.

La fin de l'idéologie, justement, dont Althusser pensait avec beaucoup de sérieux et de force qu'elle était aussi profonde que l'inconscient. Rien qui ne soit idéologique. Une telle évidence trouve d'ailleurs sa vérité dans la manière dont le libéral-type commence son enfumage en expliquant que la mesure qu'il prend relève du bon sens, de la logique implacable et non de l'idéologie. Ce qui est vrai, à condition de ne pas prendre le libéralisme pour une idéologie et de considérer comme rien les réflexions de Smith, Ricardo, Burke, Bastiat, Hayek, Friedman et consorts : une telle attitude serait manquer, pour le moins, de courtoisie envers ces auteurs, les prendre pour des gens de peu, sans influence... Macron n'est pas un ni-droite ni-gauche. Il est la synthèse de deux courants que l'on croyait antagonistes, tant la volonté de la droite a été d'éliminer toutes ses tendances nationales, religieuses, étatistes (1), et celle de la gauche de marginaliser toutes ses tendances étatistes et égalitaristes. Macron concrétise l'alliance objective des libéraux de droite et de gauche. Il faut être d'une bêtise crasse pour ne pas comprendre que le ralliement des centristes et des vallsistes à sa candidature était justifié non par des craintes devant la montée du populisme, mais parce que ce sont les mêmes. Sur ce plan, Marine Le Pen est une ennemie utile, un repoussoir tactique, une excuse pour masquer la convergence des vues et des attentes (2).

Dès lors, plus rien ne peut arrêter la progression hexagonale d'une mondialisation qui se forge à la fois sur le plan économique (mais on remarquera que le processus, sur ce point, est engagé depuis longtemps, depuis les colonies (3), depuis le tournant du Lusitania en 14-18, depuis la fin de la guerre 39-45) et surtout sur le plan culturel, c'est-à-dire civilisationnel. Tout le discours sur l'ouverture face au repli, contre le repli devrions-nous dire, est construit sur ce principe. D'un côté, les cosmopolites, tolérants, polymorphes (comme les pervers, dirait Freud), curieux, enthousiastes ; de l'autre, les hexagonaux, étroits, fascisants, monomaniaques, aigris (4).

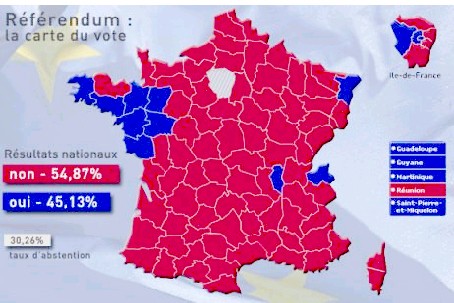

Le macronien de base adhère à cette analyse. C'est sa raison d'être. N'empêche... Il faudra alors m'expliquer pourquoi la Bretagne, terre de peu d'émigration, dont Voltaire se moquait allègrement (5), s'est enflammée pour Macron. Le Nord de la France, dont le brassage est étonnant, qui sait plus que dans beaucoup d'autres endroits ce que c'est qu'avoir une origine étrangère, un nom qui sonne d'ailleurs, n'a pas eu le même engouement. Il est vrai que, comme le rappelaient les supporters du PSG, sans être plus sanctionnés que cela, ils sont consanguins, alcooliques et pédophiles. Le mépris avec lequel on les traitait était un signe prémonitoire. Par le plus simple des hasards, je viens de l'Ouest et j'ai vécu dans le Nord. Suffisamment pour m'interroger sur cette facile fascination pour une pseudo-modernité chez les premiers, et sur les tensions identitaires chez les seconds.

Les macroniens n'auront sans doute jamais vu la misère que j'ai pu observer dans les zones désindustrialisées du Nord, une misère qui poussait des ados à prendre le pain de la cantine pour le donner ensuite à des copains dans le besoin. Les petits parvenus de la suffisance progressiste ne savent pas ce que représente l'abandon social et politique. Il est facile de moquer l'étroitesse d'esprit de ces culs terreux qui ne sont pas sortis de leur quartier, de leur petite ville. Ils ont pris effectivement un pli fort gênant : ils ont envie de rester entre eux. Par médiocrité ? Admettons. Par peur, aussi. Mais, dans le fond, sont-ils si différents de ces biens nourris qui jouissent de leur bonheur dans des gated communities, dans des résidences surveillées, dans des villages si peu mélangés. Une mienne connaissance ayant vécu plus de six mois aux Etats-Unis me racontait un jour que dans la famille, très riche, qui l'hébergeait, on n'avait jamais pris le bus, on vivait dans un quartier où la moindre voiture étrangère était signalée. Desperate Housewives est peut-être une série moyenne sur le plan scénaristique : elle en dit long sur la ségrégation sociale. Seulement, et telle est l'horreur du monde, l'argent légitime tout, à commencer par les comportements les plus vils. J'aimerais simplement que l'on vienne m'expliquer pourquoi des enfants et des petits-enfants d'émigrés votent FN quand des bretons bien dans leurs terres votent Macron, pourquoi ces deux exemples contreviennent aux schémas si répandus par la doxa médiatique. Pourquoi le riche peut-il se retrancher quand le pauvre doit tout accepter ?

Quarante ans d'intérêt pour la politique m'auront confronté à bien des oppositions. J'ai débattu souvent, parfois avec une extrême virulence. Jamais pourtant je n'ai éprouvé une telle incompréhension devant la suffisance macronienne. Même la tentation Hollande n'atteint pas ce degré de bêtise (comme quoi le meilleur (ou le pire) est à venir). Et le deuxième tour magnifie encore le tableau. A la conjuration des imbéciles, s'ajoutent le bal des cocus et la valse des traîtres. Comme si, d'une certaine façon, les masques tombaient et que ce que nous savions depuis longtemps : l'inanité de la démocratie, n'avait même plus besoin d'apparence pour se dévoiler.

Devant la fin de mon pays, je croyais que la rage prendrait le dessus. Et non... Il suffit de relire Chateaubriand, d'aller piocher quelques pages dans Îles. Guide vagabond de Rome, écrit par Marco Lodoli, et d'écouter Glenn Gould, pour comprendre qu'il existe un en-soi de notre vie que la fange et la vulgarité ne peuvent atteindre, ne peuvent souiller. Macron n'a jamais vu l'art français. Il n'y a pas à ses yeux de culture française. Grand bien lui fasse. Je sais, moi, d'où je viens, ce que je dois à ceux qui m'ont précédé : Racine, La Rochefoucauld, Bossuet, Marivaux, Beaumarchais, Nerval, Stendhal, Huysmans, Barrès, Péguy Proust,... Je sais aussi combien l'histoire européenne m'importe, combien lire Moravia, Morante, Malaparte, Goldoni, dans la langue, et dans les meilleures traductions possibles :Dostoïevski, Jan Kroos, Kusniewicz, Joseph Roth, Walter Benjamin, Lobo Antunes, Lydia Jorge, Stig Dagerman, Hugo Claus ou Javier Marias, m'est précieux. Sur ce point je n'ai de leçon à recevoir de personne, et surtout pas de ces paltoquets qui feront la fête, le soir du 7 mai.

(1)Telle est l'explication de l'échec de Fillon. Plus que les affaires, dont on est certain qu'elles furent alimentées par les amis du hobereau sarthois, c'est son profil qui demandait son éviction : blanc, catholique et hétérosexuel. Pas très hype, tout cela.

(2)Risquons sur ce point une analyse qu'on ne trouvera sans doute pas dans beaucoup de pages : la présence de Le Pen au second tour et sa progression en voix ne marquent pas une évolution vers une possible accession au pouvoir. Il s'agit bel et bien d'une défaite et dans cinq ans son score, si elle devait se représenter, sera bien moindre, parce que les forces politiques et culturelles sur lesquelles elle fonde sa puissance sont appelées à faiblir, ne serait-ce que par la prise en compte des évolutions démographiques. Le FN finira comme le PC.

(3)Il est d'ailleurs fort drôle de voir tous les agités droits de l'hommiste oublier combien les colonies furent une aventure du progrès, dont, entre autres, l'ami Jules Ferry se félicitait, quand des hommes comme Barrès et même Maurras se détournaient. Le socialiste du XIXe siècle est un esprit qui se croit un devoir de civilisation... On mesure, par ce biais, combien la gauche aura magnifiquement manipulé l'histoire pour effacer ses tares et ses abus.

(4)Je renvoie le lecteur à l'édito de Serge July au lendemain de la victoire du non au référendum de 2005, dans Libération. La rhétorique de la punaise trostko au service du libre-échange : un morceau d'anthologie.

(5)L'Ingénu se déroule pour partie en Basse-Brette, pays d'imbéciles par excellence. Cette vision durera au moins jusqu'à la guerre de 14.