amitié

-

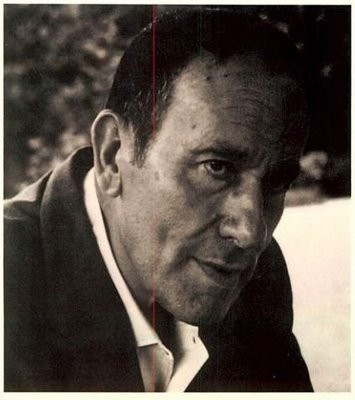

René Char, en puissance

Même dans la gravité, René Char sonde l'énergie du possible. Il n'y a pas de vain combat, pas d'engagement (et cela s'entend bien au delà du politique) par quoi nous ne pouvons nous mouvoir, nous émouvoir et avancer, encore et encore. En amour, en amitié, en désir de vivre.LE MORTEL PARTENAIREÀ Maurice BlanchotIl la défiait, s'avançait vers son coeur, comme un boxeur ourlé, ailé et puissant, bien au centre de la géométrie attaquante et défensive de ses jambes. Il pesait du regard les qualités de l'adversaire qui se contentait de rompre, cantonné dans une virginité agréable et son expérience. Sur la blanche surface où se tenait le combat, tous deux oubliaient les spectateurs inexorables. Dans l'air de juin voltigeait le prénom des fleurs du premier jour de l'été. Enfin une légère grimace courut sur la joue du second et une raie rose s'y dessina. La riposte jaillit sèche et conséquente. Les jarrets soudain comme du linge étendu, l'homme flotta et tituba. Mais les poings en face ne poursuivirent pas leur avantage, renoncèrent à conclure. A présent les têtes meurties des deux battants dodelinaient l'une contre l'autre. A cet instant le premier dut à dessein prononcer à l'oreille du second des paroles si parfaitement offensantes, ou appropriées, ou énigmatiques, que de celui-ci fila, prompte, totale, précise, une foudre qui coucha net l'incompréhensible combattant.Certains êtres ont une signification qui nous manque. Qui sont-ils ? Leur secret tient au plus profond du secret même de la vie. Ils s'en approchent. Elle les tue. Mais l'avenir qu'ils ont ainsi éveillé d'un murmure, les devinant, les crée. Ô dédale de l'extrême amour !La Parole en archipel (1952-1960) -

Poétique du lien

Il ne dit pas amitié ou fraternité, non qu'il ne croie pas à ces mots-là, mais sans doute sont-ils trop arrêtés. Comme une nomination, ou un état. Pour lui, il n'y a que le mouvement. Alors il parle de l'en-vie de l'un et de l'autre. Le trait d'union suture les blessures et grave les joies : l'en-vie, c'est l'épreuve de la fluidité qui permet qu'ils puissent être au près, un jour, au loin, un autre jour, et malgré tout incessamment présents, parce que l'un ni l'autre ne se suffisent, en conscience. Rien qui pourtant distende cette (pré)occupation s'accommodant du silence et du désert, parce que ce silence et ce désert sont les réservoirs secrets de la prochaine visite. Ils font partie de l'existence, modulent la trajectoire de chacun. C'est le texte patient des connivences nées de l'attention et de la volonté. Pour l'un, la mer accrochée au retour du Jebel Marra. Pour l'autre, la rêverie sentie de l'appel à la prière jamais entendu. L'en-vie.

-

Cette rumeur qui vient de là....

On ne perd jamais la trace de quelqu'un qui a compté, puisqu'il nous laisse son empreinte, face à laquelle ne tient nulle anthropométrie. Et cette empreinte, un jour, nous en faisons un motif, unique ou récurrent -hapax ou métaphore filée courant de mots en mots, de phrases en phrases, de textes en textes.

Ainsi la vie court-elle, en vitesses mélangées, de ces révolutions d'astres dans un ciel d'encre.

Photo : Bernard Obadia

-

No comment

Une idée peut-elle être douce, quand elle prend la forme de la violence ? Oui. Un principe peut-il être le signe de l'humanité défaite quand d'aucuns y liraient l'appel au massacre ? Oui. Une formule brutale peut-elle être l'émotion contenue du chagrin ? Oui. Ainsi, ce qu'écrit si magnifiquement Nietzsche :

"Sois au moins mon ennemi"

-

Fin de partie (à répétition)

La pensée de l'amitié : je crois qu'on sait quand l'amitié prend fin (et même si elle dure encore), par un désaccord qu'un phénoménologue nommerait existentiel, un drame, un acte malheureux. Mais sait-on quand elle commence ? Il n'y a pas de coup de foudre de l'amitié, plutôt un peu à peu, un lent travail du temps. On était amis et on ne le savait pas.

(...)

La philia grecque est réciprocité, échange du Même avec le Même, mais jamais ouverture à l'Autre, découverte d'Autrui en tant que responsable de lui, reconnaissance de sa préexcellence, éveil et dégrisement par cet Autrui qui ne me laisse jamais tranquille, jouissance (sans concupiscence, comme dit Pascal) de sa Hauteur, de ce qui le rend toujours plus près du Bien que "moi".

Telles sont les premières et les dernières lignes du livre de Maurice Blanchot, Pour l'amitié (Farrago, 2000). L'ouvrage est bref, très bref, et simple. Comme si, pour aborder ces rives fortes et subtiles de notre humanité, de ce qui en fait le prix, il n'avait pas été possible ou utile à l'auteur d'en explorer tous les arcanes. Une retenue, un non-dit qui rappelle Montaigne évoquant La Boétie :

"Si on me presse de dire pourquoy je l'aymois, je sens que cela ne se peut exprimer, qu'en respondant : Par ce que c'estoit luy ; par ce que c'estoit moy"

On sent chez l'un et l'autre que l'on touche à la limite de la langue. Les mots leur manquent. Et, nous aussi, les mots nous manquent parfois (ou nous ont manqué), comme nous manquent intensément ceux et celles, aimés, qui sont partis. Et, souvent, pour se rassurer, pour que la vie ne soit pas un immense champ de ruines précieuses, on se dit que ce sont eux qui m'ont manqué.

-

Une belle rencontre ( ou l'erreur sur la personne...)

Robert Rauschenberg, Choke, 1964, Mildred Lane Kemper Art Museum

Léo Castelli, le galleriste, qui n'était pas encore connu, s'entretenait avec Josef Albers, son maître au Black Mountain College. La discussion, comme toujours, était pleine de profondeur et soudain, Albers lui parle d'un texan qu'il a d'ailleurs eu comme élève, sorte de tête brûlée sur lequel nul ne voudrait parier un dollar. Castelli, saisi sans doute de cette ardeur intuitive qui ne le quittera jamais, décide quelques jours après de se rendre à l'atelier donnant sur Pearl Street, chez Rauschenberg, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Robert Rauschenberg. Pas un inconnu, mais effectivement un homme que l'on qualifiera de difficile. L'artiste le reçoit et l'on commence à parler. Il fait chaud ; Castelli demande à son hôte s'il n'aurait pas quelque chose à boire. Du scotch. Tout serait parfait s'il y avait des glaçons. Mais Rauschenberg n'en a pas et du coup, il se dit qu'il pourrait aller en demander à son voisin du dessous. Le gars du dessous est artiste aussi. Il remonte avec lui, et les attendus glaçons. Un peu de fraîcheur et d'alcool. Ce qui devait être un possible échange à deux se transforme en une discussion à trois, parce que l'inconnu n'est pas inintéressant, au point qu'au bout d'un moment, l'esprit de Castelli déplace son intérêt vers cette étonnante rencontre. Il aimerait bien voir ce que cela donne, à l'étage inférieur. Et l'autre, dans un mélange d'effervescence et d'inquiétude, ne dit pas non. La porte s'ouvre et le galleriste reçoit un choc. Commence alors une collaboration fructueuse. Ce voisin du dessous imprévu sera le premier artiste exposé par la Léo Castelli Gallery, ouverte en 57, dans la demeure de Léo et Ileana, sur la 77ème Avenue. Il s'appelle Jasper Johns.

Cette histoire illustre évidemment, dans une énième version, ce que le commun appelle un coup du destin. À ce titre, elle n'aurait pas de valeur particulière. La rencontre de deux trajectoires qui n'avaient que peu de chance de se croiser (encore que... mais c'est une autre histoire). Il n'y a pas beaucoup à gloser sur les effets a posteriori d'un début improbable produisant les fruits les plus riches. Et laissons la main de Dieu à ceux qui croient.

Dans la rencontre entre Castelli et Johns, la grandeur n'est pas dans le ridiculement petit de l'eau glacée qui fait tiers (plus que Rauschenberg) mais dans la reconnaissance acceptée et nourrie, dans la difficulté possible et les blessures probables, toutes prises d'un seul coup d'un seul. La reconnaissance, dans les deux acceptions du mot. Les glaçons ont sans doute fondu vite dans le scotch mais leurs empreintes, dirais-je leur être, demeurent. Ils se sont métamorphosés en tableaux, en œuvres.

C'est néanmoins l'objet de médiation qui m'arrête, cristallise mon attention. Des glaçons. Je pense alors à un jeu de dés, transparents et froids, et par ricochets à ce lancer «qui jamais n'abolira le hasard». Tout à coup, leur matérialité, leurs possibles dérives symboliques chargent l'anecdote d'un supplément de beauté et de douleur, car la magie qu'elle porte en elle est si rare. Ces glaçons deviennent alors une métaphore de ce que sont toutes les rencontres dont nous sentons qu'elles ne sont pas fortuites, et que nous ne savons pas faire advenir autrement que comme un moment suspendu, sans réussir à leur donner la dimension qu'elles pourraient (ou auraient pu) tenir dans le cours de notre existence. Par peur, par lâcheté, par renoncement. Ces petits cubes sont bien, dans leur netteté transparente, l'écueil inquiétant de nos vies. Nous voudrions les prendre sans hésiter mais leur fraîcheur est aussi indissociable de la brûlure qu'elle impose à notre peau (et notre peau n'est que le point de contact de notre cœur, sa surface, d'une certaine manière). Et souvent nous les regardons fondre lentement au creux de notre main ; cette transparence tend vers sa disparition (mais c'est une part de nous qui disparaît) et la brûlure s'accroît. Bientôt il ne reste plus rien, croyons-nous. C'est une illusion. Ils font flaque en nous, ce que l'on n'ose pas nommer souvent, mais qui n'est rien d'autre que le chagrin (qu'il nous restera à convertir en autre chose, un jour, de vivant parmi le vivant qui n'a jamais cessé d'être en nous).