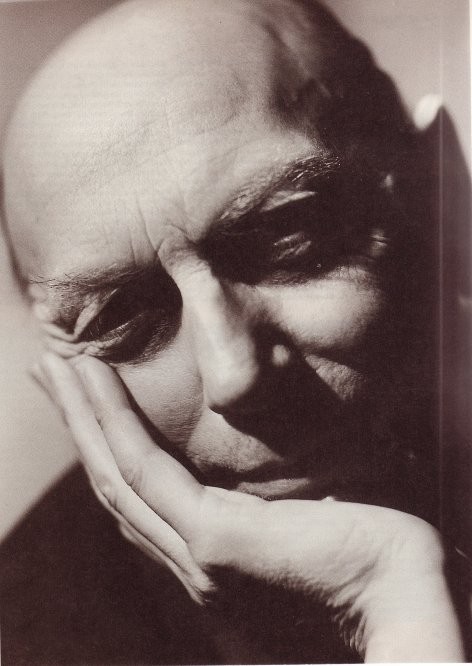

La disparition d'Yves Bonnefoy passera en silence. Les poètes ne sont rien. Déjà, au début de l'année, celle de Pierre Boulez ne valut rien d'autre qu'une annonce sommaire. Nul besoin d'épiloguer. Ainsi va le monde. Il n'est pas ici question de gloire ou de reconnaissance mais de représentation. Le XIXe siècle bourgeois et ventripotent ne pouvait passer outre le verbe hugolien, jusque dans ses outrances, ses répétitions et ses facilités. Si le verbe n'était plus chair, il était encore dans le temps de l'incarnation. Le théâtre du monde se donnait encore le plaisir de s'émanciper dans des figures. Booz endormi parlait certes une langue lointaine mais que la modestie de chacun révérait, tenait à distance. La littérature est à ce prix : que l'on sache se tenir coi et respectueux devant ce qui n'est pas la voix de la tribu. Mais ce temps est révolu. La grâce démocratique n'a cure d'autrui, et plus encore d'un autrui dont le phrasé nous regarde comme une énigme. Ainsi en était-il de l'écriture de Bonnefoy... Elle mesurait cette infinie licence permise à qui se bat contre la langue, en s'appuyant sur elle. Combat à la fois ombrageux et insoluble, que réprouvent les temps contemporains d'une syntaxe simplifiée et d'un sens évident.

Yves Bonnefoy meurt dans l'indifférence et ce n'est pas tant la dimension personnelle, la question de la reconnaissance, qui est en jeu, que l'obséquiosité des hommages faux, des métaphores creuses qui essaieront de combler le vide qui entoure de facto la littérature exigeante. L'hermétisme n'est bon désormais que pour les cénacles économiques qui nous chassent de la maison commune. Le poète est relégué au rayon des fantaisies. Yves Bonnefoy et son expérience de langue et de l'art sont des curiosités, au sens où l'on parlait des cabinets de curiosités au XVIIIe siècle : un fatras de singularités que l'on admire sans rien vraiment y comprendre.

La médiocrité crasse du pays qui reste le mien se vérifiera dans les deux jours prochains, par le silence officielle que cette disparition suscitera. Le vélo et le foot sont bien plus précieux. Inutile d'en parler. Mais souvenons-nous que le Chili, ce pays secondaire qui devrait prendre exemple sur le phare hexagonal censé inspirer la planète entière, le Chili, dis-je, décréta trois jours de deuil national quand Claudio Arrau décéda. Il y a des jours où l'on se sent chilien...