Il s'agit du Figaro.fr mais cela n'est que pure circonstance. Il pourrait être question de n'importe quel média presse, web ou non. La tendance, l'orientation partisane comme on dit, est secondaire. Ce qui prime : le vocabulaire sous-jacent.

Le Figaro.fr change son format et tout est déjà dans le titre : «Le Figaro redessine son site Internet pour mieux raconter l'actualité ». Informer, c'est raconter. Le storytelling qui a fait fureur dans le domaine publicitaire depuis les années Reagan s'est définitivement installé dans le champ journalistique. On pourrait dire que l'affaire n'est pas si nouvelle. Dans un sens, Albert Londres était un écrivain, ou pour le moins, dans ses enquêtes, un narrateur. Certes. Il y avait chez lui le style, un style mis au service d'enquêtes au long cours. L'écriture était une partie du sens. L'écriture était, d'une certaine manière, une pratique construite, un véritable support procédant de toute une tradition qui ne se fondait pas sur le seul journalisme. Il n'est donc pas étonnant que de beaux écrivains furent, sans que cela soit incompatible, des chroniqueurs élégants : de Béraud à Blondin en passant par Vialatte, par exemple.

Mais si l'on considère la médiocrité de l'écriture journalistique contemporaine, au Figaro comme ailleurs, ce n'est certainement pas le style qui permet de donner au verbe raconter toute sa noblesse. Comment, d'ailleurs, cela pourrait-il se faire ? L'information en continu donne-t-elle un autre choix qu'une écriture bâclée et à l'emporte-pièce ? Dès lors, le raconter dont il est question n'est rien d'autre qu'une mise en scène, plus ou moins biaisée, répondant à un diktat temporel croissant. Raconter l'actualité... Évidemment... Le factuel brut dans une logique spectaculaire pour attirer le chaland. Raconter ici signifie occuper l'espace. L'actualité est un film, ou peu s'en faut, que l'on aura l'occasion de scénariser, et encore : pas toujours, en fonction des intérêts de chacun. L'épisode Léonarda en aura été le dernier avatar.

En fait on comprend mieux cette annonce à la lumière de ce que déclare Alexis Brezet, le rédacteur en chef : « nous ne changeons pas notre recette, mais nous augmentons la part consacrée à l'information, à la vidéo et à la photo ». Passons sur l'aveu, en creux, qui faisait/fait (?) que l'information n'est pas le centre de la publication (Serait-elle en fait le prétexte à un marché publicitaire ? Une nouvelle version du temps disponible de ce cher Patrick Le Lay ?). Retenons surtout qu'il s'agit d'une recette. Excès de langage, si on veut le défendre... À moins que ce ne soit le vrai signe du formatage de l'information. Le journal comme soumission du fond à un impératif formel. Comme dans une certaine restauration : masquer la médiocrité de ce que l'on donne par l'habillage. Plus encore : la recette suppose un protocole, une méthodologie, des quasi gimmicks capables de capter l'attention, de captiver l'esprit, de capturer le chaland. Peu importe ce qui, alors, est dit, l'essentiel est que cela passe bien. Ce n'est pas la matière qui compte mais sa lisibilité formelle. Formelle, sans même être nécessairement stylistique.

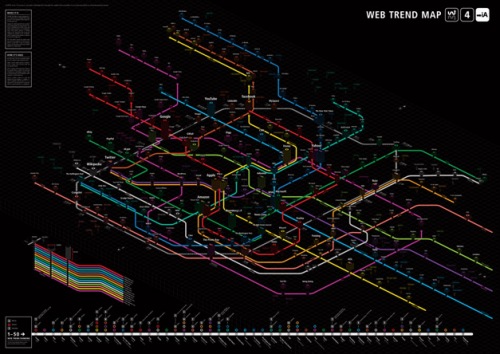

Et si je parlais d'habillage, c'est parce que cette décision répond à une obligation (commerciale, on s'en doute) : la « nouvelle présentation [...] tient compte des dernières tendances dans le traitement de l'actualité sur le Web ». Tendances... L'affaire n'est pas que technique. Elle obéit aussi à des processus typiquement marketing. Il y a en matière d'information des tendances, comme dans la mode.

L'histoire vient de loin, sans doute. Émile de Girardin et sa Presse, au milieu du XIXe siècle, avait creusé le sillon. On sait ce que Maupassant en fit en écrivant Bel Ami. Le plus remarquable tient dans le triomphe ouvert du discours publicitaire appliqué au monde journalistique. Que celui-ci prétendant encore à son statut de quatrième pouvoir, dont elle a récupéré les droits chez Burke, en soit arrivé là n'est pas vraiment un signe de bonne santé démocratique. Le roi est nu et ne cache même plus sa nudité.