Le Brexit vaut moins pour le résultat dont il procède que pour les réactions qu'il suscite. C'est sur ce plan-là, une fois que justement le choix des urnes a été proclamé que l'on voit les langues se délier et l'art de la communication prendre bizarrement ses quartiers d'hiver pour une révélation sublime des considérations profondes des classes dirigeantes, qu'elles soient politiques, économiques ou intellectuelles.

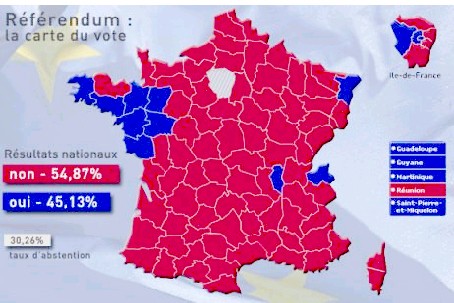

Tout procède d'abord de l'appréciation référendaire. C'est l'un des pièges subtiles que les prétendues démocraties ont tendus à la population pour se revêtir des habits de la liberté. Le referendum, c'est la parole donnée au peuple, une sorte d'opération fondamentale par quoi le lien entre les citoyens et leur(s) dirigeant(s) se réaffirme ou se consolide. Plus encore que les modes électifs classiques (présidentiel ou législatif, pour simplifier), le modus operandi serait le moyen suprême de vérifier sa légitimité. La plus belle preuve de cette lecture, pour ce qui concerne la France, renvoie à l'exemple gaullien (1). Devant le délitement du pouvoir pendant les événements de mai 68, de Gaulle voulut reprendre la main. Plus encore : il voulut vérifier la légitimité de son pouvoir. Le referendum sur le Sénat et la régionalisation n'était qu'un prétexte. Il le perdit. Il s'en alla. Cette manière de faire pourra surprendre les jeunes générations, tant elles sont habituées désormais à voir des sangsues politiques se déjuger et faire fi des scrutins auxquelles elles sont soumises, à commencer par le vote sur la constitution européenne de 2005. Peu leur chaut la défaite. Elles usent des artifices du sophisme le plus éculé pour justifier de leur maintien. Le peuple est bête. Son droit de vote ne peut être qu'un blanc-seing à leur doctrine, sans quoi ils (le peuple et le vote) ne servent à rien. Si vous avez une raison d'être, c'est en esclave zélé de leur grandeur de vue et de leur sens de l'avenir.

Ce qu'il y a d'évidemment singulier dans l'histoire, c'est le goût des élites bourgeoises et affairistes à jouer avec cette arme dont elles savent pourtant qu'elle n'est pas sans danger. Sur ce point, je crois qu'il ne faut pas trop se bercer d'illusions : les naïfs y voient un moyen de prendre la parole, d'avoir voix au chapitre (2). Pour certains, ce serait même un moyen révolutionnaire pour tout chambouler, ce dont témoigne en partie le dernier épisode du Brexit. Soyons plus circonspects et plus cyniques. Le recours référendaire a un petit air plébiscitaire. Dans le fond, le bourgeois libéral français qui nous gouverne a décapité un roi et se moque de Napoléon III mais, au fond, il a des aspirations de figure nationale comme seul pouvait en donner l'Ancien Régime. Dans tout républicain au pouvoir sommeille un royaliste honteux et un chef de guerre larvé (3). Le referendum n'est donc pas un acte où l'on s'en remet au peuple mais un moyen de vérifier qu'on peut en faire ce qu'on veut. En général, on s'arrange pour que tout se passe bien, mais il y a des ratés, quand des veilleurs, comme en 2005, se servent de la Toile pour contourner la propagande officielle politico-médiatique, torpiller les partis de gouvernement et 96 % des journalistes qui étaient en faveur du Oui.

Les grands esprits ne sont pas bons joueurs. Ils n'aiment pas perdre et sont enclins à donner des leçons, à expliquer leur défaite par le manque de lucidité des autres, la démagogie ambiante et, même s'ils mettent des bémols, le déficit de conscience politique de ceux à qui on a accordé le droit de vote. Sur ce dernier point, j'opinerais aisément du chef, trouvant effectivement regrettable que ma voix se noie dans la bêtise massive de la démocratie politique. Mais le dire ainsi vous fait passer pour un immonde élitiste, un méprisant de première, voire un fasciste, alors que mon expérience du monde me permet de dire que c'est pourtant une des idées les plus répandues chez les citoyens : la tare du voisin est rédhibitoire et l'on se désole qu'il ait les mêmes droits que vous. L'éducation et l'hypocrisie masquent ces mauvaises pensées. C'est dommage. Très dommage.

Revenons au Brexit vu par les grands esprits. Deux exemples suffiront. Le premier met en scène une idiote qui enseigne à Sciences-Po (4). Elle s'appelle Florence Faucher. Elle est spécialiste du Royaume-Uni et sur une chaîne d'info en continu, elle vient expliquer que les Anglais, à l'inverse des Ecossais et des Irlandais, sont peu au fait de l'UE, qu'ils en ont une connaissance très limitée, et que les interroger sur ce sujet, c'est douteux. Les différences de vote proviennent de cet écart d'éducation politique. Elle se demande même si on peut considérer ce referendum comme très démocratique. Pas moins. En clair, la voix au peuple (qui n'avait rien demandé, rappelons-le : cet événement procède d'abord d'une manipulation de Cameron pour pouvoir durer dans sa fonction de Premier Ministre), c'est d'abord produire une situation où triomphent les imbéciles. Pour que tout se passe au mieux et que la démocratie soit respectée, il aurait donc fallu que les Anglais (hormis les londoniens évidemment) ne votassent pas. C'est là l'antienne classique depuis trente ans des battus européistes, quand le troupeau ne va pas dans leur sens. Devant une telle outrance dans l'affirmation, qui mélange l'absence de fondement solide sur le plan intellectuel, le jugement à l'emporte-pièce et une conception pour le moins restrictive du vote démocratique, je me suis étonné (pas vraiment, avouons-le) du silence en studio. Eût-elle réclamé le retour du vote censitaire que nul n'aurait bronché. Ce qui était remarquable dans ce discours tenait en fait à ce qu'il procédait d'un glissement d'un fait (l'éloignement des Anglais de la question européenne) vers une interprétation juridico-politique qui voulait se donner toutes les apparences de la vérité, du bon sens et du droit. Cette sotte devrait aller en Afrique conseiller les tyrans au pouvoir, qui savent si bien organiser des élections truquées, ou les refaire selon leurs désirs. Elle serait sans aucun doute de bon conseil.

Le deuxième exemple est celui d'Alain Juppé. Le meilleur d'entre nous. Ce jugement de Chirac éclaire d'emblée le personnage. Adoubé par un médiocre qui finit à l'usure à la Présidence, il ne peut, quoi qu'on en dise, voler sur les ailes de la pensée, comme disait Platon. Alain Juppé... L'homme d'état, qu'on nous vend pour 2017, et pour lequel les électeurs de gauche iront voter par peur du fascisme aux portes de Paris. Il fut Premier Ministre et balayé par la rue, comme le grand vent renverse les poubelles. Il fut condamné. Il s'exila au Canada, mais revint, pour finir ministre des Affaires Etrangères de Sarkozy. Bref, un homme de haute stature, dont on vante la rigueur, la raison, l'intelligence. Il a beau s'acoquiner avec un iman de l'UOIF, il est formidable, et la France entière attendait sa réaction sur le Brexit. Elle se passa en deux temps. Il a d'abord tiré à boulets rouges sur l'Europe lointaine, bureaucratique, quasi déshumanisée. C'était très drôle, intellectuellement, de voir ce penseur reprendre les arguments des pourfendeurs de la machine infernale dont il louait les mérites il y a peu. Sans doute pris par le temps, il n'avait pas eu le temps de consulter un spin doctor. Mais l'animal politique s'est vite ressaisi et lorsque la question d'un possible referendum en France s'est posée, il est vite monté aux créneaux. Dans une interview au Monde, il dit ceci : « Organiser un référendum en France aujourd'hui serait totalement irresponsable ». Il ajoute : « Je ne suis pas contre un référendum – ce serait paradoxal pour un gaulliste –, mais je pense qu'une telle consultation populaire se prépare ». Bel exercice de casuistique. Ne pas être contre un principe (le referendum) mais en contester le besoin (aujourd'hui), sous couvert d'une volonté qui ne dit pas son nom : faire que tout se passe comme il l'entend, par le biais d'une propagande adéquate, ce que révèle l'idée d'une préparation au vote. Magnifique jeu d'équilibriste qui montre à quel point Juppé n'a rien compris à ce qui se passe. A-t-il jamais rien compris d'ailleurs, en petit apparatchik de la mare politique qu'il est ? L'irresponsabilité dont il parle, elle est d'abord la sienne. Il ne peut se dédouaner d'avoir donné les clefs de l'Europe à des affairistes libéraux faisant allégeance aux Etats-Unis, dont le seul objet est de détruire l'Europe, ses fondements historiques, ses racines chrétiennes, et plus particulièrement catholiques, de déraciner les individus, de déterritorialiser une culture pour l'intégrer dans une idéologie cosmopolite qui n'a de sens que pour une petite élite. En fustigeant l'éventuelle irresponsabilité référendaire, il adopte la posture de la raison. Mais quid de l'engagement pour faire gagner la raison ? Que ne s'est-il exprimé haut et fort pour le Remain, si le sort de l'Europe était en jeu ? Que n'a-t-il franchi la Manche pour assurer les Anglais d'un soutien de poids, puisqu'il se voit déjà l'Elysée ? Il n'a pourtant rien fait. Il est resté sur son quant-à-soi, dans ses manigances hexagonales et ses querelles d'investitures et de primaires. Il est demeuré le médiocre hautain que nous avons toujours connu, qu'une réussite à des concours ardus, dans sa jeunesse, a gonflé d'orgueil et de prétention. Il n'a certes pas le visage avenant de Chirac, ni les manières teigneuses de Sarkozy. Il a quelque chose de balladurien. Confit et poussiéreux, il descend de son Olympe pour dire la bonne parole. Il est sentencieux et satisfait et toujours prêt à rejeter sur autrui les fautes dont il est en partie coupable. Il disserte sur le Brexit et sur les conséquences du referendum avec une conscience bureaucratique toute balzacienne et une inquiétude d'Iznogoud qui sent l'opportunité de devenir calife à la place du calife. On entend dans son argument de l'irresponsabilité l'angoisse d'une fausse manœuvre qui viendrait mettre à bas l'échafaudage de ses ambitions politiques.

C'est justement de cette incurie intellectuelle, de ce mépris pâlement aristocratique qu'une partie importante de la population souffre, et qui explique ses désirs dits populistes, lesquels ne sont essentiellement fondés que sur un besoin de reconnaissance, un respect de la parole donnée et un langage de vérité. Alain Juppé, mais il n'est pas le seul, a encore une fois montré qu'il n'avait que faire de ceux qu'il prétend défendre. Son nez gaullien est un postiche. Il n'est qu'une des membres actifs d'une idéologie qui veut notre mort morale et intellectuelle. Le mépris qu'il ne peut s'empêcher d'afficher, malgré tous ses efforts, est une des causes du vote protestataire. Tellement imbu de lui-même, il ne comprend d'ailleurs pas que ce vote s'arme chaque jour davantage d'un substrat idéologique qu'il faudra bien prendre en compte.

Pour l'heure, les critiques autour du referendum anglais souligne combien la défiance des élites pour le droit des peuples à s'exprimer est un problème majeur de nos prétendues démocraties. Il ne suffit pas de promettre une inflexion dans le modèle européen qui sévit depuis quarante ans. C'est tout le système instauré sous Jacques Delors qui est en cause. Le mauvais exemple anglais, comme il y eut un mauvais exemple français en 2005, dans le jugement moral qu'y associent les responsables politiques au pouvoir, prouve que le droit de vote n'est pas tant un droit qu'un devoir, un devoir de bien voter, c'est-à-dire dans le sens de l'Histoire telle que la conçoivent les européistes mercantiles avides de notre amnésie culturelle.

(1)Faisons ici une différence de taille, dans le lexique, entre gaulliste et gaullien. Le gaulliste se réclame du général de Gaulle. C'est un estampillage, une marque que s'arroge tel ou tel pour pouvoir justifier de son accent ou de l'inspiration qui motive son action. N'importe qui peut se prétendre gaulliste. Prendre en est que des traitres à la nation comme Chirac, Juppé, Fillon ou Le Maire se réclament du gaullisme. Leur gaullisme est un cache-misère pour masquer leur esprit de collabos européistes. Le gaullien, lui, n'oublie pas les mots du résistant dans ses Mémoires :"Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l'inspire aussi bien que la raison. Ce qu'il y a en moi d'affectif imagine naturellement la France, telle la princesse des contes ou la madone aux fresques des murs, comme vouée à une destinée éminente et exceptionnelle. J'ai d'instinct l'impression que la Providence l'a créée pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires. S'il advient que la médiocrité marque, pourtant, ses faits et gestes, j'en éprouve la sensation d'une absurde anomalie, imputable aux fautes des Français, non au génie de la patrie "se fait une certaine idée de la France". Sur ce point, les choses sont claires. Le dernier politique d'entre eux fut Philippe Séguin, lequel fut l'adversaire désigné par François Mitterrand au moment du traité de Maastricht (et reconnaissons alors au Florentin d'avoir mesuré combien l'urgence était de terrasser une figure possiblement historique), lequel fut aussi abandonné par le minable corrézien qui se rallia au "oui" par opportunisme politique, dans l'espoir (qui se transforma) d'une accession à la présidence.

(2)Et non droit au chapitre. Mais ceux qui ont de la culture religieuse savent d'où vient l'expression...

(3)Hollande trahit sa normalité quand il se donne des allures de chef des armées. Il frétille, sent l'odeur de la poudre, le goût des noms de bataille. C'est là qu'il est le plus ridicule, d'ailleurs.

(4)Nid à crétins solennels qui ont au printemps de cette année organisé un "jour du voile", pour que l'on comprenne ce que cela faisait d'être voilée. Plutôt que de se la jouer ouverts et cosmopolites sans quitter les beaux quartiers de Paris, je les aurais bien invités à partir dans les terres de Boko Haram, de l'EI ou en Arabie Saoudite, pour qu'ils vivent le monde plutôt que de le considérer abstraitement. Ils auraient pu se proposer en monnaie d'échange comme les lycéennes enlevées et réduites à l'esclavage sexuel.