Le footballeur est le héros de notre temps (1), sans nul conteste. Et par héros, il faut bien sûr entendre qu'il est, étymologiquement, le désastre emblématique de la déliquescence érigée en victoire, de la transformation de la culture (2) en une matière dégradable, économiquement exploitable et formidablement vide.

Il est vrai que du footballeur en question il n'est rien de ressemblant avec ce qui se fit pendant longtemps, avec ce que les gens de ma génération même connurent, avec ses élans tragiques, ses beautés ridicules et son côté vraiment populaire. Plus rien de tout cela, y compris, me disent les miennes connaissances qui continuent de jouer le dimanche, à petit niveau, par goût de l'amitié et des ripailles d'après-match : même en ces lieux de campagne reculés, le goût du fric et de la grosse tête a gagné. Le football est moribond, si l'on veut parler du jeu, de l'approximation qui fera rire les copains, de l'erreur d'arbitrage qui garde à l'affaire son humanité. Tout y est devenu sérieux. Le moindre tordu qui réussit une frappe se prend pour Ribéry ; le moindre tacticien des bacs à sable s'imagine en Guardiola. Passons...

Si le footballeur est héroïque, c'est parce qu'en lui se concentrent quelques traits majeurs d'une contemporanéité délétère et sordide. En ce sens, ce sport et ses figures de proue ne sont pas des éléments de distraction. Il nous indique, sur les plans économique, culturel, sociologique et politique bien plus qu'on ne pourrait le croire.

Premier trait. Il suffit d'avoir souvenir de ce qu'était la syntaxe d'un Platini ou d'un Jean-Philippe Durand (c'était dans les années 80) et d'écouter aujourd'hui Ribéry, Benzéma ou Jérémy Menez pour mesurer combien le football est désormais un sport où réussissent les purs abrutis, ceux qu'un parcours scolaire comme en faisaient nos grands-parents aurait déjà assommés cérébralement, quand il fallait que nos ancêtres aillent bien vite à l'usine ou aux champs. L'indigence footeuse, à la mesure il est vrai des journalistes qui les interrogent, est sublime (forcément sublime, pour reprendre la bonne Marguerite). On hésite entre le désarroi, le pathétique et parfois une belle envie de rire. À la suite du fameux épisode ubuesque du bus sud-africain, du refus d'en descendre et de la lettre de protestation d'une équipe soudée (ou peu couillue pour les opposants qui malgré tout obtempérèrent), Roland Courbis, ancien joueur lui-même et hâbleur hystérique sur RMC, se gaussa qu'on pût croire la dite lettre écrite par les joueurs (il s'avéra qu'elle était l'œuvre d'un avocat gérant les affaires d'un des 23). On y employait l'adjectif inhérent et il était bien sûr, lui, que pas un des cramponnés révolutionnaires n'eût été capable d'en définir le sens. Rions du bon mot, soit. Mais plus sérieusement : le prestige accordé à des demi analphabètes, qui balbutient une syntaxe qu'on ne pardonnerait pas à un enfant de six ans, cet aura dévolu à l'ignorance crasse, tout cela n'est pas sans lien avec le discours anti-intellectuel qui revient à la mode et qui fonde le populisme de marché. Les imbéciles de gauche qui voient du populisme partout (3) devraient s'expliquer sur leur allégeance à la crétinerie sur gazon, leur dithyrambe pour célébrer la moindre victoire et les honneurs qu'ils ont accordé, comme d'autres certes, à Zidane et consorts. Si ce n'est pas du populisme que de vouloir abolir les hiérarchies, faire du sport, et du football en particulier, la colonne vertébrale (à défaut d'être cérébrale) de la réussite hexagonale, qu'est-ce alors ? Il est vrai que l'affaissement culturel de la classe politique contemporaine rend celle-ci beaucoup plus sensible à l'idiotie en Adidas (ou Puma, peu importe). Le sport est une école de la vie, le football un champ d'expérience par quoi on acquiert une maturité et une envergure qu'on ne trouvera ni dans les livres (trop théoriques) ni dans l'instruction en général (trop sclérosante). La confusion des valeurs, dans le cadre de la culture, a son pendant dans le football qui est, rappelons cette évidence, un sport où il faut user de ses pieds. Il ne serait donc pas de bon ton de rire de ceux qui parlent comme des pieds. C'est leur destin, et il vaut bien celui des anonymes qui, ingénieurs, enseignants, chercheurs n'ont que le socle étriqué de leur pensée pour avancer dans la vie. Mais pourquoi d'ailleurs réduire l'opposition à ces trois catégories ? Il suffit de faire son marché, de bavarder avec les commerçants et les artisans du quartier, d'avoir des amis qui travaillent de leurs mains, dont les aspirations n'ont jamais été à hanter les bibliothèques pour se rendre compte de l'abysse des footeux. C'est en considération de la modestie affichée par certains qui vous entourent, modestie qui tourne parfois à la peur de mal parler, de dire une bêtise, d'être moindre que la bêtise survoltée et impérieuse des footballeurs devient insupportable.

Deuxième trait : l'agacement devant cette remarquable idiotie est en même temps invalidé par la culture contemporaine puisque il ne peut relever que d'une considération élitiste, fondée sur une logique culturelle passant par la réussite scolaire, l'intégration des normes intellectuelles et la valorisation d'une hiérarchie des valeurs. Mépriser le footballeur, ce n'est plus simplement mépriser le peuple, c'est contester tout le processus démocratique (4) qui voit dans le marché le signe extrême de l'intégration de toutes les chances. Se moquer des footballeurs, c'est être un pisse-froid, un réac (5), un quasi contre-révolutionnaire. Dans le nouveau pacte libéral qu'on nous vend, chacun doit avoir ses chances. Mieux : chacun a ses chances, et les footeux en sont la preuve. Se moquer d'eux revient à appliquer une relecture rétrograde du progrès. Ce serait comme vouloir laisser à la porte de la bonne société un banquier parvenu. Si l'on ne veut pas reconnaître en ces sportifs l'éclatante vérité d'une société permettant la réussite, financière et sociale, à ceux qui avaient le moins de chance, on est soi-même méprisable.

L'accession à la notoriété et à l'aisance n'est pas le fait du prince mais le résultat d'un mérite qu'une société libérale n'a de cesse de promouvoir à la seule condition qu'il s'évalue en espèces sonnantes e trébuchantes. Le footballeur est donc l'illustration, l'emblème d'une société qui fonctionne, parce qu'elle est animée d'une fraîcheur et d'une imprévisibilité qui ne permettent plus de la voir comme un mastodonte où se poursuit la reproduction telle que la dénonçait Bourdieu. Les histoires merveilleuses de réussite alimentent depuis longtemps la mythologie libérale. La nouveauté tient à ce que cette fois s'ajoute à l'éclat la fulgurance : le tout, tout de suite, dans la pleine jeunesse. Le travail est immédiatement récompensé, la richesse n'attend pas le nombre des années. Elle n'est plus le fruit laborieux d'un engagement mais la matérialisation d'un don et d'une chance saisie.

Troisième trait : l'argent-roi est aujourd'hui le propre du football mais il serait illusoire que ce phénomène s'inscrive dans une exception sportive. La question ne porte pas sur l'échelle des rémunérations. Il est secondaire de savoir que des champions d'autres sports gagnent moins que des sous-lieutenants cramponnés, que le premier arrière-gauche minable de ligue 1 émarge largement au-dessus que le 25e coureur du classement de l'UCI. Le problème n'est pas là. Il n'y a d'ailleurs pas de problème ! Les gains accumulés par les footballeurs, les sommes astronomiques et les contrats divers dont ils bénéficient ne sont que la concrétisation d'un discours ambiant qui traverse l'époque. Ce n'est même plus le enrichissez-vous de Guizot. C'est la valorisation de soi au-delà du raisonnable, du nécessaire, du décent.

Le plus fabuleux dans l'affaire est l'ingéniosité des payeurs et des supporters pour vous expliquer que leur carrière est courte, que ce sont des artistes et qu'ils donnent du plaisir. On pourrait descendre en flèche chacune de ces miteuses défenses mais on sait que la raison n'a plus rien à voir avec le lien que les individus entretiennent à la réussite financière et à l'accumulation du capital. Il faut donc passer outre et souligner que la folie des rémunérations correspond aussi à un mouvement plus vaste qui voit les inégalités se creuser, les riches devenir de plus en plus riches, et les pauvres de plus en plus pauvres. L'évolution tient dans le discours que l'on peut/doit tenir sur cet état de fait. La rigueur et la retenue de jadis (6) n'ont plus lieu d'être. L'affichage est de mise ; il faut avancer à découvert. C'est en cet endroit que le footballeur est homme de son temps. Il incarne mieux/plus que quiconque cette désinhibition devant sa propre réussite, la satisfaction pleine et entière d'un compte en banque garni. Il n'y a plus de dialectique à proposer ni de common decency à opposer. L'argent est en soi un signe et, pour parodier Baudrillard, son propre signe. Le footballeur est donc utile, voire nécessaire à l'actuelle société dans son délitement ultra-libéral. Qui accepte le premier, dans son gonflement monétaire, ne peut plus guère contester le second. Ainsi le sport n'est-il plus simplement un moyen de détourner de la douleur du quotidien, en clair : un divertissement pascalien. Il est le propre du monde présent, sa mise en scène symbolique, porteur de ses vertus, lesquelles peuvent/doivent s'accommoder de quelques vices. La perfection n'est pas de ce monde, c'est bien connu.

Le footballeur est un artiste (d'où le droit aux caprices...), une perle, une rareté. Il s'agit d'appliquer aux êtres ce que l'on peut faire aux choses : les monétariser, pour eux-mêmes, et comme exemples d'une monétarisation à outrances de chacun des actes produits en/par la société.

Quatrième trait : quand l'argent est le seul curseur de la pensée et de la conduite, il y a fort à parier qu'un certain nombre de repères passe à la trappe. Soyons légèrement passéistes... Mais cela ne nécessite pas d'aller très loin. L'argent n'a pas de territoire. Il est objet de transaction. Il est par essence ce qui passe, outrepasse, transgresse. Il est échange. Il n'a pas d'identité. Le rêve d'une société mondialisée, c'est une monnaie unique, l'abolition des nations et une déterritorialisation complète des individus. Que nous soyons le plus vite possible étrangers à nous-mêmes.

Et le foot dans tout cela ?

Prenons le contre-pied. Pensons à Paolo Maldini, à Berti Vogts, à Sepp Maier, à Franco Baresi, et pour l'heure à Francesco Totti... Toute une carrière dans un seul club. Un autre temps sans doute... Non ! Totti est toujours le capitaine de la Roma. Chacun aurait pu à un moment de leur carrière faire fructifier leur notoriété. Il n'en a rien été. Sans doute n'y trouvaient-ils pas suffisamment d'intérêt.

Aujourd'hui, le footballeur est un nomade, un coureur de cachets, qui se moque du club, de l'histoire du club, de son palmarès (du club comme du sien...) parce que l'essentiel est dans le tiroir-caisse. Il n'aura pas échappé à ceux qui s'y intéressent un tantinet que plusieurs "artistes" ont décidé dès 23-24 ans d'aller taper la balle dans les Emirats, dans un championnat au niveau minable mais fortement rémunérateur. L'appât du gain est devenu tel que toute logique sportive a disparu.

Faut-il s'en étonner ? L'amour du maillot (comme on dit) suppose qu'on ait une certaine idée de ce qu'il représente. Or, depuis l'arrêt Bosman de 1996, qui a permis la libre circulation des footballeurs et la possibilité d'aligner autant d'étrangers que l'on veut, le lien s'est singulièrement distendu. La pure logique du marché, qui voit des équipes anglaises aligner dix étrangers sur onze joueurs (idem pour l'actuel PSG) a fait du footballeur un authentique mercenaire du contrat le plus fort. Jadis, avant que les nations ne se conçoivent comme telles, on recrutait des combattants parce qu'on les payait. Le footballeur en est la version short et crampons. Le mercenaire nouveau viendra bien sûr expliquer avec sa syntaxe à deux sous que le challenge, l'envie de changer, la curiosité, le respect qu'on lui a montré (7)... Balivernes creuses et puantes dont les journalistes sportifs (on ne rit pas...) feront l'exégèse (si tant est qu'ils sachent ce qu'est une exégèse).

On ne peut pas tout à fait leur en vouloir. Le triomphe de l'hédonisme individuel les conforte dans leurs choix. N'empêche : cette capacité de se vendre au plus offrant au delà de ce qui serait nécessaire pour se faire un palmarès souligne à quel point la réussite s'instruit dans un oubli du lieu et du collectif. Le footballeur est un nomade, comme il y a des nomades de la finance, comme il est nécessaire, pour que le système marche, qu'il y ait des nomades. On en revient toujours à ce combat mené par les bien nantis puis les intellectuels de gauche contre l'enracinement, dès le tournant du XXe siècle. C'est le énième affrontement entre Gide (trop vite lu) et Barrès (trop mal lu). L'homme du coin, honni, parce que vieillot, rance, aigri (et tout ce que vous voudrez ajouter pour l'assimiler à un être mort...), est la peste du libéralisme intégral. Partir, toujours partir, là où seuls mes intérêts seront satisfaits, tel est le credo contemporain.

Le footballeur est un sans-papier symbolique, celui dont rêvent les libertariens et les tenants du marché intégral. Un sans-papier riche, en sécurité, aux opportunités immenses. Ce que nous devrions être toutes et tous, si nous savions lire la société, si nous savions intégrer les vraies valeurs de l'avenir... Ce que nous serons toutes et tous, un jour, dans un temps plus ou moins lointain. Mais à des tarifs nettement moins attrayants.

Cinquième trait : certains s'offusqueront que l'on rétribue à ce point des décervelés tapant dans une baballe. C'est une faute d'appréciation regrettable, parce qu'alors ces critiques n'ont pas compris l'une des caractéristiques de l'époque contemporaine : le changement radical que l'on veut instituer dans le rapport au travail. Ou, pour être plus exact : l'image biaisée que l'on veut imposer d'en haut.

Le temps est à la jouissance, au cool, à la mise en pratique, sur tous les plans, y compris celui des affaires, d'une pseudo-philosophie post-soixante huitarde qui prônait la décontraction. C'est l'heure du fun. Le travail n'est plus une contrainte mais un jeu, un plaisir. Rien que du bonheur : tel est le mot d'ordre.

Sur ce plan, le footballeur est le parangon de cette lyper-modernité qui veut du relâché (8). Il continue une histoire qu'il a commencée quand il était gamin. C'est un rêve qu'il vit. Qu'on se le dise : le libéralisme intégral permet de poursuivre son rêve, de ne pas sortir d'une enfance perpétuelle où l'on joue. Avec l'argent en plus, mais c'est un détail. Il n'y a pas tant de distance entre lui et le geek, le génial bidouilleur informatique qui vous pond des logiciels ou des réseaux sociaux tout en restant cool, adolescent boutonneux habillé sans effets. Le discours autour du bonheur au travail, du bonheur par le travail, du bonheur dans le travail : le footballeur en est l'illustration quasi magique. C'est pour cela, entre autres, qu'il est devenu un modèle qui fascine les gamins. Il est à la fois le fric et la facilité, l'aisance et l'absence de contraintes, la notoriété et la rigolade des matchs dans la rue ou sur le terrain vague. Il reste ce proche de nous qui masque la vérité d'une société de plus en plus dure, de plus en plus inégalitaire, de plus en plus violence sur le plan social. Il est l'échappatoire idéale.

Pour que tout tienne, ou craque le moins possible, il faut des emblèmes cache-misère. Le footballeur en est un. L'un des plus efficaces. Il ne vend plus simplement du rêve, comme jadis. Il n'est plus une figure mais une quasi philosophie de l'existence dans le territoire du libéralisme intégral. Et l'on ne peut que sourire avec ironie, en pensant à la devise de la FIFA : "c'est beau un monde qui joue"...

(1)Les amateurs de littérature russe pardonneront cette facilité qui me fait prendre le titre (traduit il est vrai) du grand roman de Lermontov. Il n'y a évidemment nulle ironie vis-à-vis de l'écrivain russe.

(2)mais certains diront que de culture, je m'en fais comme d'autres une image surannée, vieillotte et en partie mythique, ce qui est sans doute vrai. Mais je répondrai simplement que l'histoire des hommes ne se construit pas sur le seul relevé des faits et qu'il en va de notre désir de vie comme de la théorie du clinamen chère à Lucrère et ultérieurement au génial Jarry du Docteur Faustroll pataphysicien : ce sont les petites dérives qui permettent que s'agrègent dans nos esprits les aspirations à ne pas se réduire en ridicules amas de chair...

(3)Dernier exemple en date : l'aigri Cambadélis (il faut dire : être battu par Jean-Philippe Désir pour diriger le PS est une mortification qui pousserait un homme intègre à se retirer dans le Cantal ou dans la Creuse) craint une montée du « national-populisme ». Nous eussions aimé savoir ce qu'il entendait par là. Une énième allusion à la tentation nazie ? Un risque de chemises brunes ? Hélas, le journalisme ne s'est pas inquiété de cette saillie absurde et incohérente.

(4)Dans ce que Thomas Frank appelle ironiquement la démocratie du marché, bien sûr.

(5)Mais pas un facho, évidemment, parce que les supporters, n'est-ce pas, les ultras de tous les bords et de toutes les sauces...

(6)Certains crieront à l'hypocrisie moralisante, à un puritanisme de façade. Ils n'ont pas totalement tort.

(7)Le si fameux respect qui unit si bien le phrasé racaille et la suffisance footballistique. À décrypter ainsi : on ne me payait pas assez cher. Seulement 400 000 euros le mois, il est vrai, c'est manquer de respect.

(8)Ce qui ne signifie pas du relâchement, ou du moins, pas du relâchement pour tous, parce que, justement, on ne cesse d'achever les petites gens, d'accélérer les cadences, de paupériser les sans-grade.

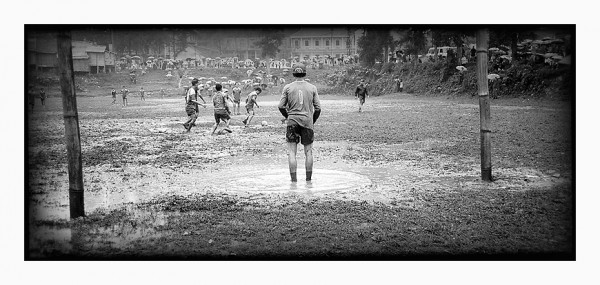

Photo : Richard Seux