silence

-

Telefax, E & G

-

Monacal

Au milieu du barnum florentin, l'un des seuls endroits qui réserve encore des élans de grâce est le couvent San Marco, jadis occupé par les dominicains, et notamment par Savonarole. L'austérité conventuelle et la moindre concession au spectaculaire (à l'inverse du Duomo, si on veut faire court) expliquent sans doute cet intérêt mineur du voyageur.

L'œil et l'esprit y trouvent pourtant un réconfort certain puisque Fra Angelico y a œuvré avec puissance et sobriété. Outre L'Annonciation qui vous accueille en haut de l'escalier, les cellules, à l'étage, abritent des fresques merveilleuses, à commencer par le très célèbre Noli me tangere. Comme toujours Il Beato allie la simplicité de l'art à une profondeur quasi mystique (il était dans les ordres...). Ce qui semblera, à l'aune des maîtrises techniques de la Renaissance, une expression religieuse naïve (un peu comme Giotto) est en fait l'admirable traduction d'une foi qui subsume la peinture comme art de la Révélation (ce qu'on a fini par concéder au diktat esthétique, pur produit des Lumières, comme rationalisation de la peinture en tant que marché). Ainsi imagine-t-on que les cénobites ne furent pas dissipés par ces fresques mais affermis dans leur lien avec Dieu.

Et de se demander d'ailleurs ce qu'est une cellule monacale ? Une chambre, si l'on veut formaliser son usage le plus simple... Certes mais comment en saisir la pleine vérité qu'occulte cette détermination technique ? Car, hier comme aujourd'hui, la cellule monastique est un lieu singulier. Elle est définitivement le reculé du reculé, le retranché du retranché. L'enceinte religieuse marque la première fermeture et, selon les ordres, règnent le silence complet ou la parole mesurée. Dehors le babil ; à l'intérieur la prière et la méditation. Alors, le profane s'interroger sur ce que peut être la solitude quand on a déjà été seul une partie du jour, ce qu'est le silence absolu quand on a à peine parlé. La chambre du commun, elle, accueille le repos d'un esprit agité par le monde. Elle est une rupture (1). Mais la cellule de San Marco est un approfondissement, la continuité de ce "hors-de" si radical qu'il devient un sujet de terreur (2). Comment se taire davantage ? Comment revenir plus avant encore à soi, tout en étant en lien avec l'Autre par excellence ?

Plus qu'une chambre classique, la cellule monastique est l'endroit de celui qui l'habite, et le dénuement du lieu n'y est pas pour rien, paradoxalement. Nul besoin de signature, du bibelot au poster, du meuble au papier peint, puisque la spartialité et l'exiguïté sont les preuves même que le précieux est invisible. Il ne se montre vraiment que dans l'ordonnancement intérieur d'un esprit justement habité. La cellule n'est pas un havre ; sa finalité n'est pas le sommeil, moins encore l'oubli. Elle est incompréhensible en ce siècle qui accélère sa course vers l'amnésie.

C'est donc avec trouble que l'on pénètre dans ces retraits de San Marco, et notre étonnement devant ce vide qui n'en est pas un est infiniment plus redoutable que notre ignorance théologique devant une des œuvres de Fra Angelico. Le mystère n'est pas toujours où l'on l'attend...

(1)Mais faut-il encore l'écrire ainsi ? Comme tout le reste (l'univers ultra-moderne est totalitaire), elle concède au terrorisme technologique ; on y trouve maintenant la télé, la chaîne hi-fi, l'ordinateur, et le portable veille sur la table de chevet. Il n'y a plus de monde révoqué ; ce n'est plus possible. L'homme contemporain est à demeure dans le siècle, attachant son devenir à ses prothèses communicationnelles.

(2)Je me souviens du témoignage de parents effondrés devant le désir carmélite de leur fille. Elle eût été porno star que leur affliction n'eût pas été pire.

-

Du lieu où l'on croit être

Lacan écrivait que le langage était fait pour mi-dire, ce qui, d'une certaine manière impliquait qu'il n'était pas fait pour ce qu'on croyait qu'il était fait. Nous restons toujours en deçà, dans la mi-disance. Nous voudrions aller plus loin, que tout soit clair et rien ne l'est. Nous sommes à mi-distance du lieu que nous voudrions toucher, désirerions toucher, au propre comme au figuré, quoique ce soit plus facile de le toucher vraiment, l'autre : son corps, sa peau, son visage, son sexe. La surface et ses replis.

Avec les mots, toujours à mi-chemin du désir à la réalité, laquelle, ma foi, serait vapeur ou brouillard. Et nous nous illusionnons... C'est sans doute pour cette raison que nous aimons croire aux échanges sans les mots, à ces rencontres qui n'ont besoin que des yeux, par où tout est dit. Mais si tout est dit, on arrive trop tard (méchant détournement mais c'est le propre du discours, le dis-cursus : prendre la parole, ce n'est pas la tenir, on le sait bien, on ne le sait que trop bien.).

Alors quoi ? Se taire... C'est une question lancinante, comme on dit de la douleur (d'une blessure).

Tout se dire. Et après ? S'asseoir face à la mer, contempler les montagnes, écrire, faire l'anachorète.

À voir...

Photo : Alain Willaume

-

Lucca

Il y a d'abord l'œil que tu ouvres, dans un endroit qui n'est pas ton quotidien, où la chaleur s'est infiltrée et le drap est à mi-corps ; tu te retournes, avec lenteur et délices. Et dans ce mouvement, toi en caméra monoculaire (ta pupille droite est atrophiée d'une mémorable cuite) à voir le bout du lit, la commode défraîchie qui fait la fierté de l'hôtelière, puis les projections striées des persiennes, claires et régulières. Dans ce semblant d'obscurité, elles dispensent une linéarité jaunie et multiple, une intromission sépia du monde dans ton cauchemar alcoolisé qui n'a ni fin de soirée ni escalier pour monter à l'étage ni déshabillage. Tu as gardé ton pantalon et personne à tes côtés. Le jour en lamelles est là et par la profondeur de la clarté dont il se signe, tu sais qu'il fait beau, chaud même et c'est parce qu'elles te donnent tous ces indices qu'aussitôt tu entends la cacophonie de la place, et tu sais qu'à la minute où, arrivé à la fenêtre, tu pousseras les volets qui n'ont pas été fixés, juste retenus, tu seras la proie du soleil, et heureux...

Photo : X

-

À sec

Tu comprends, m'a-t-il dit, rien ne nous tient. Rien ne nous tient vraiment. Ni la tristesse, ni la pauvreté, ni le maquis, ni la guerre, ni même la trahison. Nous sommes engoncés dans nos kilos, nos excédents pondéraux, nos cures d'amaigrissement, notre IMC, nos prochaines fuites aux Bahamas, nos week ends à Rome ou à Funchal. Nous ne luttons plus. Pour rien. Rien ne nous tient, répète-t-il, sinon le pare-choc chromé, la réponse wifi au millième de seconde, et la sortie prochaine du dernier Bowie. Nous n'avons plus d'inquiétude, sinon celles des possibles réductions : celles des indemnités chômage, des volumes horaires, des parts dans les tickets-restaurant ; sinon celles des possibles augmentations : du plafond d'imposition, des jours de carence, des cotisations sociales. Nous ne savons plus rien de la vie, sinon l'indexation de notre espérance de vie, justement, sur le prorata consacré à nos dépenses de santé. Nous n'avons plus rien que la guerre lointaine, aphrodisiaque de notre sentiment de bien-être, paradoxalement sécurisante d'exister ailleurs quand on l'a évitée chez nous. Nous ne savons plus rien de la misère, pourtant si proche mais si respectueuse de n'apparaître qu'en esquisse, sous un hall, au coin d'une rue, et parfois déjà morte, dans un immeuble en démolition. Rien ne nous tient. Rien ne nous sauve. Ni Dieu, ni maître. Nos vérités dégorgent. Il faudra y mettre un peu de sel pour que nous y croyions encore, un peu d'épices pour les rendre acceptables, que nous tapions dans nos mains, que nous chantions en chœur des jours meilleurs, des âmes tendres, des visages angéliques. Tout en images, polychromées, version papier glacé. Nous n'avons plus rien, murmure-t-il, que la ligne opératrice qui nous demande d'attendre qu'une voix anonyme vienne répondre à notre attente, répondre à notre attente, répondre à notre attente, répondre à notre attente, répondre à notre attente...

Photo : iamadream

-

En suspension

On écartait un peu plus les persiennes, déjà entrouvertes. Le fil du jour devenait un bandeau par lequel on voyait la place amnistiée de sa turbulence quotidienne. Il était presque neuf heures du matin. Les parents dormaient encore. Grasse matinée des jours fériés, quand rien n'était ouvert et qu'il fallait attendre le passant familial bravant l'heure de la sieste pour une promenade digestive. Les courants d'air n'embarquaient personne dans le centre ville. Les stores métalliques étaient tirés. Les boutiques avaient encore des allures de vieilles merceries et de jolis capharnaüms. Le ronflement d'une Simca 1000, lointaine, passant au rond-point, faisait penser à un avion.

Il y avait un air de religion : c'était pourtant le premier mai. Les seaux de muguet s'étaient vidés avant midi. Chacun avait offert son brin. Tout était semblable au balancier de l'horloge : égal, lent, serein. Le grand frère lisait Stendhal ; la petite sœur dessinait et toi, tu classais les fiches cartonnées de tes animaux sauvages en rêvant de Tarzan, du cri de Johnny Weismuller et du visage angélique de Maureen O'Sullivan.

Photo : Robert Doisneau

-

Jour de colère

Ta colère ne s'humilie pas de s'ouvrir à qui tu voues cette colère. Ainsi se métamorphose-t-elle en devenir. Cicatrice partagée entre l'un qui la porte et l'autre qui ne l'oubliera jamais. Chemin secret qui donne une nuance plus prononcée à vos yeux, quand vous vous regardez désormais.

Photo : Rodney Graham, Welsh Oak #1, 1998

-

Chant du demi-jour

Depuis quelques jours, un oiseau chante dans la cour intérieure. Il trille ; il soliloque. Mâle ou femelle, tu ne sais. Pas plus que son espèce. Tu n'es pas un spécialiste. Ignare en la matière, tu l'écoutes, vers les cinq heures trente, alors que la nuit est encore là, ce que tu as trouvé étrange d'abord, croyant qu'il lui fallait soleil pour faire sérénade. Apparemment pas. Mais tu n'y connais rien. Tu l'écoutes. Peut-être est-il seul, faisant ses gammes, parce qu'il se doit d'en être ainsi : le chant comme raison d'être. Peut-être est-ce à un(e) autre que s'adresse son babil vigoureux, un(e) autre qui ne répond pas, écoute ?, puisque, unique certitude, tu n'entends qu'une voix. Il est en tout cas ponctuel dans ses vocalises. Il t'apaise. Est-il le signe définitif du printemps, ce plus-près-de-la-nature venu à ton oreille, fenêtre fermée (et quand il fera plus chaud, et qu'ils joueront sonate à deux, ou quatuor, ou quintet, ce sera folie, la fenêtre alors ouverte)? Tu ne sais (bonté entretenue de l'ignorance. Tu ne guettes pas l'intrus, le jour venu) où loge l'intempestif. Anfractuosité plutôt que branche : les arbres sont nus. Il a fait son chemin et sa demeure et n'a pas de compte à te rendre. Tu écoutes son solo, ses vingt minutes modulés dans le silence. Il se tait sans que ton esprit là encore puisse rien comprendre : d'un coup plus rien que la demi-obscurité chargée désormais de cette voix suspendue. Mais ce chant est comme la clef infirmière de ton insomnie et tu tombes au sommeil, très vite, avec cette pièce de bonheur en toi.

Photo : X

-

De mains de maître

Dans ce pays lointain, épris d'euphémisme et de conformisme minoritaire, on s'avisa un jour que les virtuoses étaient un affront aux infortunés du hasard et de la naissance. Ainsi de beaux esprits décrétèrent qu'il fallait en finir avec les arabesques de Liszt ou de Brahms, et les grandiloquences de Gould et d'Argerich. Il fut dès lors décidé qu'on ne jouerait plus que le Concerto pour la main gauche de Ravel, parce que dédié à Paul Wittgenstein, manchot d'une guerre cruelle et moderne.

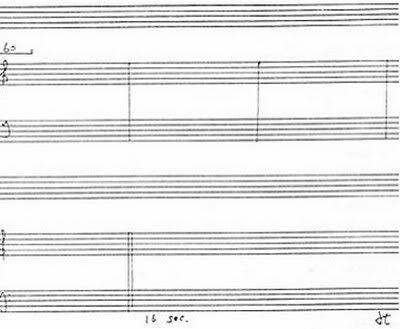

Fragment de la partition de 4'33'' joué en 1952 par David Tudo

Mieux encore : le 4'33'' de silence imaginé par John Cage, samplé jusqu'à durer plus de trois heures, qu'on rebaptisa Symphonie égalitaire, devint l'hymne de ce beau territoire, qui finit un jour par oublier l'existence même de la musique...

-

Pas de porte

C'est la fin du printemps. Non loin, dans la courbe d'une rue, il est sur le pas de sa porte, d'une demeure dont tu ne connais nulle fenêtre. (peut-être de l'autre côté, invisible, une hypothétique cour intérieure). Il a la sécheresse des vieux et dans le regard une présence vivide, contraste qui t'a étonné la première fois qu'il t'a dit bonjour, sur le pas de sa porte. Depuis, tu es repassé et le jeu (en est-ce, vraiment...) a recommencé. Bonjour, monsieur. Tu as d'abord répondu courtoisement. Puis un jour, tu as devancé son œil, comme si tu l'avais, cette fois, attendu, toi, et que tu voulais avoir le premier mot. Bonjour monsieur. Il est arrivé que tu l'aperçoives échanger quelques mots avec le quidam (à moins que ce ne soit une dame du quartier, tu ne sais...). Sa vie t'est inconnue, et le restera. Tu devines simplement une solitude contrecarrée par les premiers jours sans nuages. Il n'est pas sûr qu'il lui faille combler un vide (pourquoi penser à la misère...) mais continuer à nouer le fil du monde. Tu sens très nettement qu'il n'a pas le souci d'engager la conversation. Il ne quémande rien, comme le font parfois certains vieux à la caisse du supermarché, ou à l'arrêt de bus. Telle est sa singulière façon d'apparaître dans ta vie, sans attente mais contournant le silence, le silence qui, s'il l'avait maintenu, aurait signifié qu'en ce lieu (le lieu dont vos deux amabilités, aussi brèves soient-elles, prennent possession par le seul fait de marquer vos destins croisés), il n'y eut rien (pas rien, dans l'absolu, mais autre chose qui eût couru le monde sans vous).

C'est l'été. Sa implicité et ses yeux te poignent. Tu penses à ce temps futur où aux mêmes bénéfices d'une humeur bleutée et ensoleillée, sa porte sera cette fois close. Il sera mort (ou comme si...) et de cet inconnu, dans l'imprécision même de ce semblant de dialogue, simple socialité perdue, tu auras perdu la trace. Tu repasseras devant le pas de sa porte, guettant l'ouverture et ne la voyant pas venir, par la force de cette répétition muette tu envisageras l'imparable.

Tu penses à lui alors qu'un train t'emmène. Peut-être est-ce la peur d'avoir un jour comme destin le pas d'une porte qui te ramène à ces quelques semaines où vous avez été à la croisée de vos chemins... Il y a dans l'existence des personnes auxquelles on ne voudrait pas ressembler parce qu'on a pour elle un mépris radical, parce qu'elles incarnent une acceptation ou une parole répugnantes, parce qu'elles sont, parfois, la trace de ce qui en nous fait notre humiliation (en secret, face au miroir). Lui n'est rien de tout cela. Tu ne voudrais pas être un jour lui : chemin décharné qui mène à la mélancolie, à cette mélancolie-là. Ne pas être lui, sans que tu éprouves le moindre mépris ou que tu n'ailles t'imaginer le plus sombre des destins.Tu ne t'en fais pas les pires images. Ce n'est pas de la pitié (à son endroit) ou de l'apitoiement (sur toi) mais une grande désillusion : sur la vie, sur les heures, sur cette main de poussière avec laquelle nous croyons tenir le monde...

Il y aurait beaucoup à réfléchir sur notre perméabilité. Ébranlés du quotidien pendant que les images du guerre défilent entre les publicités, compatissants humanitaires d'un jour pour nier la misère proche. Telle est la géométrie variable de nos accommodements. Il est dix-neuf heures trente. Dans le train, tout le monde mange ; la machine glisse sur les rails, balancement à peine sensible. Le soleil commence à renoncer. Le dehors est comme réfrigéré par la clim. Il n'existe pas, il s'efface. Nous ne sommes que des passants...

La photographie est extraite du blog très singulier Midi à sa porte de Thomas P.