Philip Catherine, que j'ai incidemment évoqué en parlant de Larry Coryell (et leur magnifique Twin House), est un guitariste élégant. Moods, Vol. 1, commis en 1992 avec Tom Harrel à la trompette et au flugelhorn, Hein Van De Geyn à la contrebasse et Michel Herr au piano, est sublime de bout en bout. Côté jardin en est la première composition.

-

-

Marianne affranchie

Voilà le nouveau timbre, la nouvelle Marianne. Il paraît que les deux prétentieux qui ont leur nom en bas à gauche se sont inspirés d'une Femen. Autant dire le cri de l'hypermodernité. Et si vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes dépassés...

Esthétiquement, ce visage rappelle au mieux les héroïnes de Roy Lichtenstein, le cheveu un peu fou, l'œil sensuel, la lèvre pulpeuse.

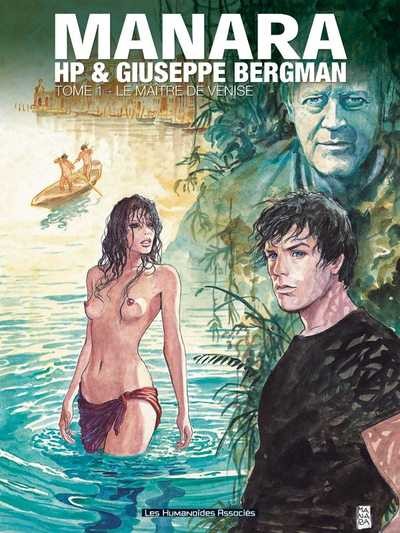

Mais c'est pour le versant pop art, tendance "j'ai des références". Parce qu'au pire (mais est-ce le pire, d'ailleurs), incidemment, on pense à la bd plus ou moins érotique et tant qu'à faire autant lire (ou relire...) les œuvres de Milo Manara, dont les femmes sont infiniment plus belles...

-

Une question de cadre

Il s'appelle Tich Quang Duc. Il est bonze et le 13 juin 1963, en signe de protestation contre le régime de répression anti-bouddhiste instauré dans son pays, il s'immole par le feu. C'est un acte politique. Un engagement définitif et sans retour possible. La mort est au bout. On peut imaginer que tout religieux qu'il est, inscrit dans une longue tradition méditative, il n'ignore pas que le monde des images mondialisées est en marche, que de cette rue, son geste vont se multiplier, se répandre et que de ce point surgiront commentaires et discours.

A-t-il vu le photographe, Malcolm Browne, avant de s'asperger d'essence ? A-t-il su qu'il établissait avec lui une relation qui se prolongerait indéfiniment ? Possible, mais cela n'est pas décisif parce que, lancé qu'il est dans l'histoire de sa propre disparition, il en est réduit au pari (très pascalien) de l'autre comme œil témoin.

Il faut se contenter, plutôt, de regarder cette image-choc, de celles qui pétrifient le spectateur et le remplissent d'horreur. On éprouve, certes de façon purement symbolique, la souffrance de ce corps incandescent. On ne voudrait pas être à sa place. On se demande même à quel degré de désespoir ce bonze est tombé pour s'infliger une telle douleur. La force d'âme et l'oubli de soi ne sont pas des explications assez tenables pour qu'on ne puisse pas être démuni (1).

Je veux m'arrêter sur les choix du photographe. Un cliché découpe la réalité. S'il a un contenu, il a aussi des limites, des bords. S'il a deux dimensions, il a aussi une profondeur. S'il saisit ce qui lui est extérieur, il a toujours un angle de vue. La photographie est une prise : saisissement du réel, fragmentation du réel, déformation du réel.

Ici, Malcolm Browne, sans voyeurisme, dynamise la scène. Ses choix (conscients ou non) participent de l'empathie que peut éprouver le spectateur. Si le bonze est au centre du cliché, le choix du plan d'ensemble moyen oblige l'œil à faire le tour du lieu, et ce n'est pas rien. La route, la voiture (celle du bonze), les passants, le jerrican sont autant d'éléments qui servent deux objectifs. En les conservant, Browne définit le contexte et le contexte est un condensé de vérité (2). Tich Quang Duc n'agit pas hors du monde mais dans le monde. Le photographe ne veut pas qu'on faire abstraction de l'espace. Cela ne signifie pas qu'il transforme ce geste en spectacle, bien au contraire. La distance incluant l'entourage du bonze n'est justement pas un effet de distanciation, une protection plus ou moins affirmée mais la condition nécessaire pour que le spectateur s'incorpore le destin de cet homme. Les quelques mètres séparant le martyr de l'objectif (mètres qui partent aussi de toutes parts, avant, arrière-plan, côtés) marquent la continuité du monde. Des mondes pourraient-on dire : celui du bonze, dans cet espace oriental que nous ne sommes pas obligés de connaître mais que nous savons être là ; le nôtre, parce que cette voiture, ces passants, ce jerrican, nous les connaissons aussi pour savoir qu'ici aussi, nous pourrions en voir des exemplaires. C'est par cette moindre concentration autour du sujet violent que Browne replie l'horreur qu'il prend en photo sur notre propre monde, et ainsi en appelle à notre conscience. Cela s'est passé. Il y avait la vie qui tournait, des gens qui passaient. Pas de décor en feu, pas de trace de guerre, mais le quotidien. L'immolation est survenue et personne n'a bougé. La photographie, en fait, introduit la durée, et la durée est effrayante. Plus, peut-être, que l'action fixée sur l'argentique. L'instant capturé par l'appareil ne prend sa pleine valeur que si notre œil développe l'avant de la scène : les préparatifs, l'aspersion, l'installation, la mise à feu. Il n'est pas question de se faire un film, de jouer avec son imaginaire mais de ne pas pouvoir détourner son esprit (son œil intérieur...) de la rigueur logique par quoi un homme met fin atrocement à ses jours. Pas pour lui, mais pour les autres (et ces autres pourraient être nous). Malcom Browne ne s'en tient pas à la douleur de la crémation, c'est-à-dire à ce qui s'est poursuivi après le cliché ; il concentre tout le cheminement de l'homme à ses cendres.

À ce titre, le capot ouvert de la voiture et le jerrican sont essentiels à la compréhension du moment. Ils sont une mise en demeure à ce que nous ne nous méprenions pas sur le sens de ce que nous voyons. Ils sont les signes du temps écoulé qui nous amène à la combustion et au stoïcisme du bonze.

La photographie est prise de trois-quarts face. Impossible sans doute de faire face, de regarder dans les yeux la mort. Le corps est encore intact, comme s'il y avait incompatibilité entre le bonze et la flamme. Moment du corps toujours préservé et qui, donc, nous ressemble, et ressemble à ceux qui regardent. Solidarité de l'un pour les autres, identité des différences qui donne à la scène une allure de manifestation improvisée. Les autres, là, semblent comprendre. Ils partagent et cette longue flamme, au sol, est une part d'eux-mêmes. L'un prend sur lui la souffrance des autres, et le mouvement général du feu amène le spectateur à considérer la foule : des bonzes, qui entourent et respectent le geste. Browne fait comme eux, il devient l'un d'eux et nous, qui sait, l'un d'eux aussi.

Le caractère déchirant de cette photo tient à ce qu'elle rejette tout traitement héroïque du geste. Elle ne cherche pas à singulariser l'acte, tout en refusant de le banaliser. Browne prendra d'autres clichés, la crémation avançant. Ils ont moins de force que celui-ci, le premier de la série. Il aurait pu être le seul, parce que la suite on la connaît et doublement. Pour le geste, c'est la mort. Pour sa symbolique, c'est la misère des armes à la disposition des opprimés, qui espèrent une mobilisation, ailleurs, loin, à l'autre bout du monde, après eux, après n'être plus rien sur l'asphalte.

Le cliché de Browne a été repris près de trente ans plus tard, pour illustrer (le problème est déjà là : illustrer...) le premier album éponyme du groupe Rage against the machine. La comparaison est sans appel.

Le plan est serré, concentré sur l'étrangeté immatérielle du feu qui lèche le corps. Ce sont les flammes que l'on montre, avec l'illusion, presque, qu'elles viendraient de l'homme. Combustion spontanée. Acte sans origine, figé dans sa spectaculaire volatilité. Cela pourrait se passer n'importe où et n'importe quand. Ce qu'il faut, c'est que ça cogne, que dans une devanture, on ne l'oublie pas. Il faut que le nom du groupe récupère au maximum l'effet. C'est la deuxième mort du bonze Tich Trang Duc, sa réduction commerciale d'icône protestaire pour de petits musiciens popeux, pompeux qui nous feront croire qu'ils sont rebelles, forcément rebelles. Rage against the machine exploite la fascination de la violence, joue avec le feu, facilement, gratuitement. Le temps n'a plus de substance. On est dans le pur événement. Il a fallu zoomer sur le bonze. La photographie est moins nette. Un peu de flou qui synthétise tout. On a évacué le sens de l'acte. On en a fait un exemple, un signe quasi indépassable. Il y a, dans le fond, quelque chose de warholien dans ce choix : la même recherche de l'impact facile, la même lisibilité, la même rentabilité.

Cela peut impressionner l'âme sensible, donner du grain à moudre à ceux qui croient naïvement à la portée du message pop-rock. Laissons-les à leurs illusions

La dimension politique du rock, du rap, de la pop, etc. est, me semble-t-il, à l'image de cette différence symbolique. Un recadrage : tout est dit. Recadrer, comme des gosses, parce que derrière il y a la pompe à fric et tout le saint-frusquin. Bien des pochettes de musique commerciales jouent avec la provocation : sexuelle, gore, parfois politique. La liste est infinie. Celle de Rage against the machine est à mon sens la pire qui soit...

(1)Quoique des actes similaires de la part d'employés licenciés ou de chômeurs en fin de droit rendent aujourd'hui ce geste moins "hors de pensée". Il serait bon, dans tous les cas, de réfléchir à cette similitude. Certains diront pour se rassurer que ce sont des exceptions. D'autres feront le parallèle entre la guerre économique et la guerre tout court, l'oppression des rentabilités exponentielles et celles des armes et des prisons.

(2)On rappellera que Hitchcock ou G. Stevens, pour filmer les camps nazis, recommandaient des plans larges pour éviter les soupçons de manipulation.

-

Notule 18

Il ne s'agit pas de raconter les livres, d'en dévoiler la matière, les tenants et les aboutissants mais de les faire connaître, sans chercher un classement cohérent, sans vouloir se justifier. Simplement de partager ce «vice impuni» qu'est la lecture.

Le triomphe du roman est indissociable de la concentration urbaine. La ville est un roman.

1-James Joyce, Ulysse, 1922 [Dublin]

2-Curzio Malaparte, La Peau, 1949 [Naples]

3-Albert Cossery, Mendiants et orgueilleux, 1951 [Le Caire]

4-Eduardo Mendoza, La Ville des prodiges, 1986 [Barcelone]

5-Antonio Lobo Antunes, L'Ordre naturel des choses, 1992 [Lisbonne]

-

Littérature cinglante

La grande littérature n'a pas de vérité à formuler. Il n'est pas question d'aller y chercher une solution. Elle n'est pas prescriptive mais descriptive. Et encore : par la bande. Le détour est son domaine. Un paysage, un portrait, un échange, et c'est comme un boomerang. Quelque chose que vous ne saviez pas encore mais que vous pressentiez, une sensation à laquelle vous vouliez donner sa nuance, une marge que vous ne pouviez pas atteindre.

Ce qui est écrit n'est peut-être pas vrai, dans le sens d'une mathématique du monde, mais vous y trouvez plus d'ampleur que dans la bouche de n'importe quel spécialiste ou expert.

Le personnage qui parle s'appelle Vija Kinski. Elle conseille un homme très riche ; Eric Packer. Nous sommes à New York. Et Don DeLillo (à lire absolument) lui confie une relecture de la propriété qu'un économiste ou un sociologue récuseraient sans doute. Pourquoi pas ? Mais pourquoi, à l'inverse, sentons-nous dans ces quelques phrases la concentration purulente de notre monde à la dérive ?

Le concept de propriété se modifie de jour en jour, d'heure en heure. Les dépenses énormes que font les gens pour acquérir de la terre et des maisons et des bateaux et des avions. Ça n'a rien à voir avec la confiance en soi à l'ancienne, d'accord. La propriété n'est plus une affaire de pouvoir, de personnalité et d'autorité. Elle n'est plus une affaire d'étalage de vulgarité et de goût. Parce qu'elle n'a plus ni poids ni forme. La seule chose qui compte, c'est le prix que vous payez. Toi-même, Eric, réfléchis. Qu'est-ce que tu as acheté pour cent quatre millions de dollars ? Pas des dizaines de pièces, des vues incomparables, des ascenseurs privés. Pas la chambre à coucher rotative ni le lit informatisé. Pas la piscine ni le requin. Les droits aériens peut-être ? Les capteurs à régulation et l'informatique ? Pas les miroirs qui te disent comment tu te sens quand tu te regardes le matin. Tu as payé pour le chiffre lui-même. Cent quatre millions. Voilà ce que tu as acheté. Et ça les vaux. Le chiffre est sa propre justification

Don DeLillo, Cosmopolis, 2003 (traduction de Marianne Veron)

-

Fragment d'un discours américain

De son arrivée à New York, Bardamu retient certes le mouvement, le brassage et le bruit, mais aussi le silence symbolique autour de l'argent, la vénération discrète, comme si, au milieu du tumulte, le dieu Dollar demandait recueillement er retenue. Trente ans plus tard, dans son épopée poétique à travers l'Amérique, Michel Butor explore, lui, dans une écriture débridée l'insaisissable fragmentation des voix. À la fois un continuum et un tournis, une polyphonie urbaine et une cavalcade humaine.

(MANHATTAN INVENTION)

25000 Antillais

psst !

uuuiie !

Les Ukrainiens qui lisent « Svoboda »,

chut !

baby !

Pressbox, steaks,

vous venez ?

Il est tard...

Le Bistro, cuisine française,

vous entrez ?

nous rentrons

Les avions vont à Paris

laissez-moi !

ma chérie !

à Rome

permettez-moi

je vous en prie

WEVD, emissions yiddish,

il n'est pas tard,

vous descendez

WWRL, hongroises,

je vous offre ?

non merci...

cinéma York,

tu as vu les programmes ?

rien,

cinéma 68e rue Playhouse,

je vous ramène ?

j'ai ma voiture...

Les bateaux qui vont au Havre,

sois prudente

ne traîne pas,

à Porto Rico

psst !

cigarettes ?

Bank of Manhattan

éteins, veux-tu ?

non, non, je vais rentrer,

Radio Corporation of America, 70,

toute seul ?

oui, je t'en prie...

les métros qui descendent Manhattan

86e rue

tu es choquée...

mais non, tu ne comprends rien

il me regarde

79e rue,

pourquoi me regarde-t-il comme ça ?

72e rue,

Volez...

Fumez...

Attention

attention,

un meurtre à Central Park (...)

Michel Butor, Mobile, 1962

Photo : Anastasia

-

Le fil

Le livre a sommeillé cinq ans, dix ans, plus peut-être, tu ne sais plus. Son titre, sur la tranche, régulièrement devant tes yeux. Tu y pensais, mais passais ton chemin pour un autre pays quelques rangées plus loin. Puis, un matin, ta main s'est tendue vers lui. Était-ce plaisir ou obligation ? Un peu des deux. Tu voulais retrouver une phrase rêveuse et incisive. Mais ton attention est sortie de son cours parce qu'avant même de le feuilleter tu as repéré le rectangle (à peu près) de papier déchiré. Un marque-page de fortune. Rien à voir avec le signet d'un libraire ou quelque cartoline impressionniste. C'est un autographe jauni sur un papier quelconque. Tu as coutume de laisser traîner tes marques : futiles, lourdes, insignifiantes ou mystérieuses. Une liste de courses, cf Spinoza, un prénom qui ne t'évoque rien, un autre dont tu sais quel il fut pour toi, une phrase illisible (pour constater que ton écriture a changé), un numéro de téléphone, un semblant de dessin. Tu prends le temps, c'est selon, de chercher (en vain) ce que tu as perdu, de savourer ce que tu as retrouvé, de creuser ce qui t'empêche, là, de retrouver la phrase initiale, dans un mélange d'étonnement et de volupté...

Ces traces n'ont rien à voir avec les annotations dont tu parsèmes les livres eux-mêmes : commentaires, renvois, croix, flèches, points d'interrogation. Elles sont les restes intersticielles de ta propre vie. Peut-être un bout de papier qui traînait et qui aura fait office de. À moins que ce ne soit l'irruption du monde dans ta lecture, quand, soudain, tu es traversée d'une préoccupation urgente, parfois prosaïque (ne pas oublier une course), parfois plus symbolique (le texte a réveillé un pan ankylosé de ta mémoire). Le plus étrange, en fait, est que ce papier, tu l'as laissé dans les pages du livre, comme s'il avait continué de signaler une pause, alors même que tu sais, sans l'ombre d'un doute, que tu es allé au bout de l'œuvre. C'est pourquoi tu lis et relis les deux pages en vis-à-vis que désigne le morceau de papier. Mais tu ne trouves rien de particulier. Il faut croire que le hasard entre dans la composition de la fiction qui fonde ton passé. Tu relis et rien ne vient.

Tu as perdu le fil et plus tard, quand tu te décides à revenir vers ce livre, en entier, en commençant par la première page, tu comprends que si l'architecture du texte t'est connue, le chemin que tu suis mêle souvenirs et (re)découverte, à la manière d'un labyrinthe dont certains points te sont familiers, mais sans être tout à fait sûr que tu sois passé de la même façon par ce chemin, et dans le milieu d'après-midi pluvieux, quand on sonne à ta porte, tu prends un petit bout de papier, pour marquer l'interruption, et tu souris : il es vierge de toute écriture...

-

S...

Sans doute est-ce parce que nous ne manquons de rien (ou presque) que nous manquons de silence...