Volupté détournée que la série des Thighs de Daido Moriyama. Le corps est pourtant là, au plus près, pourrait-on dire, et c'est sans doute ce qui en conditionne le caractère ambigu et presque insaisissable. L'objectif colle quasiment à la peau ; la peau a une odeur, un parfum, une identité, car désirer revient aussi à mettre en jeu le plus que l'œil, le plus que la main (ou le bout des doigts). Mais le jeu de Moriyama est d'une grande subtilité. Puisque nous sommes près, nous ne voyons rien, ce qui en dit long, d'une certaine manière, sur la construction de l'érotisme. Il y a toujours quelque chose de médical dans la proximité, un sens de l'observation qui fait le décompte des particularités et des imperfections. D'ailleurs, le spectateur comprendrait aussitôt de quoi il retourne s'il n'y avait le subterfuge de ce qui cache, de ce qui cache faussement, et donc pose l'énigme.

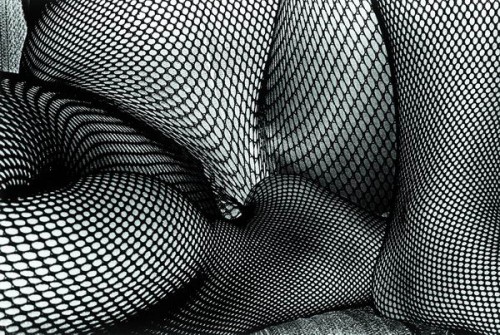

Les bas résilles. Mais savons-nous dans le premier cliché qu'il s'agit de bas résilles et de cuisses, si l'on ne va pas lire le titre. Cela pourrait être tout autant un travail expérimental, une construction abstraite. Le corps n'est pas là. À la place : des formes et de la matière. Ou plutôt : une structure, un quadrillage, et une surface dont on ne prend que l'unicité, la belle et lisse apparence. Cela peut faire penser. L'esprit doit chercher dans ses propres souvenirs, son histoire personnelle. Peut-être... Tout est caché et pourtant cette photographie laisse rêveur. On y revient et on fouille, et l'on comprend. Il y a évidemment le hors-champ d'un corps entier, nu sans doute, mais cette considération n'importe pas. Très secondaire. Et faire davantage : se concentrer sur ces formes en combat. La résille qui épouse, en une enveloppe à la fois tendre et souple. Les alvéoles (comment dire autrement ?) varient. Elles sont la respiration du corps flexible. Elles ne luttent pas ; elles jouent ; elles s'ajustent. Et l'on imagine le frémissement de la peau qui sent sur elle ce mouvement sage et permanent. Le corps est donc à la fois ce qui plie la matière, en éprouve l'extension, ce qui en jouit, et ce qui se montre ainsi, dans un jeu de cache-cache.

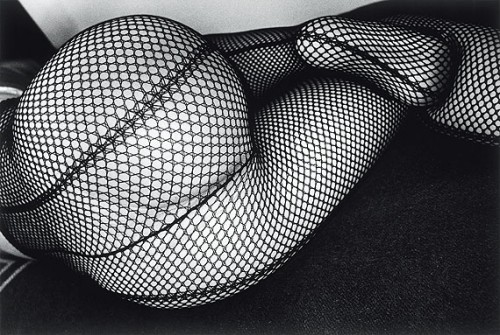

La deuxième photographie amplifie le principe. Ce n'est plus le corps qui donne l'ordonnancement du cliché mais la géométrie contradictoire de la résille. Tout file, dans tous les sens, et par l'œil qui regarde les sens du spectateur s'éveillent. Il parcourt le corps, suit les fils qui s'entrecroisent, le tissu qui s'échancre. La matière, dans ses multiples variations, dans ses tensions diverses, parle du corps, de son poids, de ses torsions. On pense à du Vasarely, à ces exercices surfaits de l'Op Art. Ce serait presque une variation sur les mailles, s'il n'y avait, comme un sol magnifié : le corps, le corps désiré et désirable, d'être ainsi révélé dans ses infinies séquences. Alors, on abandonne Vasarely et on s'en va vers une métaphore géographique, quasi topographique d'un univers à la fois contracté et tendu. Chaque centimètre carré, sans une échelle uniforme, est répertorié, mais il n'y a pas de légende : c'est une pure utopie, l'éphémère grâce de la pose. Le quadrillage ne nous apprend rien. Il dévoile. On reconnaît un pied, et un autre. On suppose des cuisses ou un mollet. Un bas-ventre aussi, mais si discret. On navigue d'un relief à un autre, d'un sol à un autre. L'esprit sait que ces divers enchevêtrements forment un tout, un tout que l'on peut, le cas échéant, connaître mais qu'ici on explore, point par point, avec une infinie délicatesse. La torsion demeure encore dans les limites d'une séduction sereine et la beauté émane de ce que le corps n'est pas forcé. Presque une rigueur, et, peut-être, une négligence de celle qui se laisse regarder.

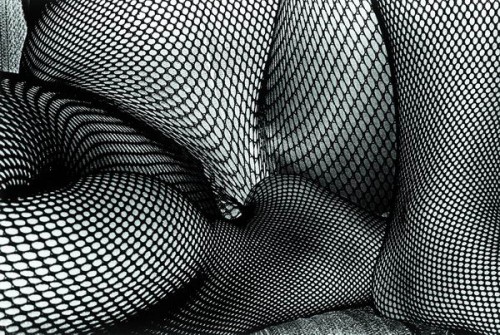

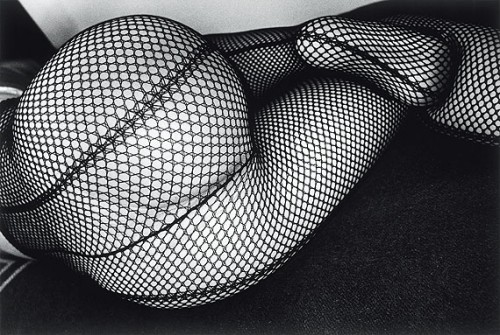

Il n'en est pas de même pour la troisième photographie. Ce n'est plus la maille qui fait le scénario mais le corps lui-même. L'écrin se résout à abandonner le terrain à ce qui n'est alors que visible, trop visible. La pose est acrobatique, le saut dans l'explicite sans filet. Le spectateur s'est éloigné. Il a un ensemble sous les yeux, une forme que, malgré les apparences, plus rien n'enveloppe. On n'a plus envie de s'égarer puisque l'essentiel est advenu. Tout est technique. La balance est rompue. La cliché fait comme un bruit. Si le mot n'ouvrait pas vers des considérations un peu simplistes, l'idée de la pornographie ferait son chemin. La pornographie, en ce que celle-ci outre la rêverie et se solde par une sorte d'épuisement de l'œil. Moriyama passe de l'ardeur qui, d'une certaine manière, ne regardait que nous, dans les clichés précédents, dévolus qu'ils étaient à ce que nous écrivions une histoire singulière, vers un rendu glacé dont on sait qu'il inhibera le désir en le ciblant à coup sûr. La contorsion débouche sur une concentration spatiale de l'attention qui dilue le plaisir : ce sont les affres de la certitude. Dans un tel cliché (qui est aussi, à son corps défendant peut-être, un cliché de l'érotisme facile), il n'y a plus la "vision intensive" qui, selon Moholy-Nagy faisait l'essence de la photographie.

Dans les deux premiers clichés, on était dans la recherche, et photographique, et physique. Dans le dernier, on tombe dans l'illustration facile et l'épuisement du sujet. Comme passer de l'art à une pub pour Aubade. Dans les deux premières photos, on rend visible ; dans la troisième, on reproduit du visible (pour reprendre la fameuse distinction de Paul Klee) en faisant croire qu'il n'en est rien. À ce jeu-là, on préférera la radicalité d'un Araki ...