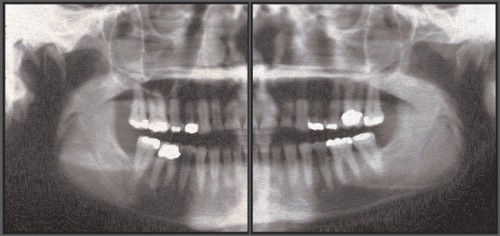

Gary Schneider, The Genetic Self-Portrait, 1997

Jean-Jacques Rousseau inaugure le texte même des Confessions d'une citation latine censée définir la nouveauté de son projet : Intus et in cute. Intérieurement et sous la peau. Mais ce n'est qu'une formule, une visée métaphorique de l'écriture car de ce qui est sous la peau nous n'en saurons jamais rien. Pourtant le corps : sa masse, son volume, son architecture, sa mécanique, son système pression/dépression, ce corps-là est effectivement l'autre premier de notre singularité. Mais nous avons tendance à le mettre entre parenthèses, sinon pour en faire une apparence, le volet matériel de notre représentation.

Le portrait, dans sa version picturale, n'échappe pas malgré ses perfectionnements successifs à cette théorie du reflet. Le visage, hiératique et archétypal, se précise peu à peu pour livrer, par ses mimiques ou un regard habité, une part du mystère humain. Et nous, spectateurs, nous admirons la ressemblance (quoique, le plus souvent, nous n'ayons nul modèle pour vérifier), la vérité du trait ; nous scrutons le caractère jusqu'à nous dire : c'est lui, c'est bien lui, tout à fait lui.

Gary Schneider tente, de son côté, le dépassement de cet abîme des apparences, en explorant le répertoire à la fois concret et pourtant si abstrait de son individualité. Il ne se peint pas, il ne se photographie pas, il se radiographie. Mettons de côté la critique possible qui reversera cette pratique dans le territoire de la facilité technique, du concept postmoderne de la dérision et de l'astuce propice à l'exploitation commerciale. Ces considérations ne sont pas vaines mais portent moins que les questions en contrepoint du procédé choisi (1).

Outre que ce qu'il fait est à la portée de tous, l'intitulé de l'œuvre joue à plein sur la mystification possible de l'entreprise. Il faut convenir, c'est-à-dire admettre sans autre forme de procès, qu'il s'agit bien de l'artiste (et non de sa cousine, d'un ami, ou d'un inconnu dont Schneider aurait récupéré le cliché). C'est un pacte : lui, en chair et en os, lui noir sur blanc, mais lui inversé. Nul moyen de vérifier, à moins d'avoir accès à son dossier médical. Il nous reste à croire.

Or, au cœur de l'originalité de l'être, se nichent d'étranges impressions. Avec toute la bonne foi du monde, je ne peux reconnaître celui qui se présente. On pourrait même dire que la matérialité du corps m'éloigne de lui plus que ne le ferait un cliché classique. La conformité, même symbolique, semble moins compter que la ressemblance. Schneider va donc à rebours de l'idée traditionnelle de la photographie comme vérité par le fait de sa valeur d'empreinte, de son caractère indiciel. En donnant à voir ce qui est le propre de son corps, il neutralise toute possibilité d'identification. La précision radiographique annule la reconnaissance. Le spectateur s'évertuera dans l'étude du cliché, il n'en retirera rien (à moins que médecin il ne décèle une anomalie ou une nécrose : lecture pathologique de la matière à montrer. Mais ce ne sera au fond qu'un diagnostic concentré sur un point de l'ensemble). Il ne pourra se faire une idée de Gary Schneider.

En revanche, ce même spectateur à tout loisir de se reconnaître dans cette œuvre. L'énigme de l'auteur, puisqu'il y a neutralisation du rapport de ressemblance, n'interdit pas une identification du spectateur. L'effort de transparence, qui consiste à décharner l'individu, à ne garder que l'armature, va de pair avec l'impression que nous sommes tous un peu pareils. La chair ne cache plus rien. L'os n'est pas à nu mais presque.

Ainsi, d'aller au profond revient-il moins à percer le mystère de l'unicité qu'à découvrir la banalité de ce que nous sommes. Peut-être est-ce pour cette raison (mais pas seulement : l'association à la maladie tient une place non négligeable) que la radiographie nous importune, et que l'on ne peut se détourner du travail de Gary Schneider. Elle touche à l'indiciel, et il n'y a ici pas loin de l'indice à l'indicible. C'est l'intime, l'intime qui nous reste tant mystérieux, avec lequel nous vivons sans jamais pouvoir réellement le voir. Dans L'image précaire, Jean-Marie Schaeffer souligne avec beaucoup d'à propos l'étrange rapport que nous entretenons à la radiographie. "(l'image radiographique) est [...] souvent vécue comme image interdite : autant on aime montrer ses photos-souvenirs, autant on préfère tenir cachées les radiographies de ses organes ou de son squelette. Lorsque, dans La Montagne magique de Thomas Mann, le jeune Hans Castorp se trouve confronté pour la première fois à l'image radiographique de son propre corps, il se rend compte qu'il contemple une image qui en fait ne lui est pas destinée : c'est comme s'il jetait un regard dans son propre tombeau. L'image radiographique anticipe le travail de la putréfaction, éliminant la chair pour ne laisser subsister que les ossements : "... et pour la première fois de sa vie il réalisa qu'il allait mourir."

Regarder l'autoportrait de Gary Schneider revient à se confronter aux illusions de nous-mêmes et plus encore, en ces temps où le corps est devenu marché, monnaie, pièces détachées, nous sentons que ce qui fait notre propre, notre distinction est le plus susceptible de se fondre dans le commun. La radiographie évide le sujet ; les rayons X nous passent sous X et le supplément de détermination devient la marque de notre anonymat. La monstration de l'intérieur, de ce jamais-vu et jamais-visible, se retourne tout autant contre son auteur que contre le spectateur. La science objective et l'esprit n'y trouve pas matière à se rassurer.

Si la tentative de Schneider, au delà des considérations esthétiques (est-ce beau ? est-ce une œuvre ?), a une portée, sans doute faut-il la comprendre comme le signe d'un monde où la connaissance se dissocie de l'humanité. L'autoportrait radiographique porte le masque d'une raison technique, matérielle où l'homme, pris au plus près, au plus profond, est absent. La morbidité qui s'y rattache n'a rien à voir avec les écorchés ou les gisants en squelette des siècles passés, et en particulier ceux du baroque. Le plus terrible du travail de Schneider est justement qu'il n'est pas macabre, même pas repoussant, il est froid. Il conjugue à la fois le vivant le plus évident (puisque radio il y a) et le mort le plus absolu (puisque l'appareillage est capable de vous transpercer).

La transparence est inhumaine. On ne devrait jamais l'oublier.

(1)Si l'on veut voir ce que donne la radiographie comme formule d'un petit esprit, il suffit d'aller voir les "œuvres" consternantes de Nick Veasy...