Il est des lieux où l'on ne revient pas quoiqu'un répertoire de la vie assure le contraire. Et comment nierais-tu, ce que les traces informatiques, réservations, paiements, retraits, arriveraient à poser comme une évidence ?

Mais que signifie revenir, contempler des façades vieillissantes, sourire aux vitrines dépassées, arpenter les descentes vers le fleuve et les ascensions vers les églises, là où tu croyais qu'une part de toi s'était ancrée, quand ce toi-même avait abandonné, et tu ne le savais pas encore, dans les rues pluvieuses et les troquets d'étrangers drôles dont les babils se neutralisaient,

son manteau, sa carcasse et son désarroi,

tout ce viatique que, comme souvent chez les hommes, tu ne voulais pas loin de toi.

Les lieux ne sont pas les albums de nos chagrins. Ils sont plus forts, plus détachés de nous et c'est notre orgueil qui voudrait le contraire.

Porto est sous le soleil, le pont Luis ferraille au-dessus du Douro. Vent frais et grâce alentie des marcheurs.

Aurais-tu compris sans ces deux jours de mars, imprévus, que ce qui demeure ici, et que tu croyais douloureux et vivace, n'était qu'un vestiaire de faux papiers ?

Le bonheur est vif, soudain, sensible,

et sur les quais du Douro, en aval, une boule de brume s'est formée, mystérieusement, et qui stagne, pendant que l'un de vous sirote un or gras de chez Kopke et se dit avoir été impressionné par l'enceinte du Dragon...

*

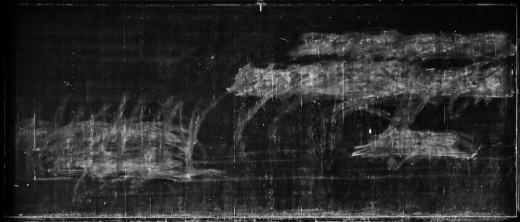

Tu avais un vieux téléphone sur lequel étaient emprisonnées quelques vues -trois ou quatre- de Porto

et ce téléphone, tu l'as perdu dans les rues d'une autre ville, très lointaine.

Alors, comme un signe -un présage- il n'est plus rien resté que tes yeux à venir -une intériorité-

sans jamais essayer de compenser.

Pas un instant tu n'as voulu retrouver l'œil derrière la machine.

Le pont Luis traversé, le Douro abyssal, il y a ces images perdues, dans un caniveau ou mille fois écrasées par les roues du trafic incessant.

*

Peine engrangée dont tu fais ton sucre.

Drain de toutes tes humeurs nourries : le sol, la lumière claquant contre une vitre, le granit de la Sé, les étais incertains de Bolhão, l'écume française du quotidien qui fait relâche, une pose au Majestic, une autre au Guarani.

et les promenades sédimentaires en suture.

Photo : X