Dans Dublinesca, ce roman qui tourne, entre autres, autour des figures diffractées de Joyce et Beckett, Riba, un éditeur catalan s'interroge, et rêve.

"Il rêve d'un temps où la magie du best-seller cédera en s'éteignant la place à la réapparition du lecteur talentueux et où le contrat moral entre l'auteur et le public se posera en d'autres termes. Il rêve d'un jour où les éditeurs de littérature, ceux qui se saignent aux quatre veines pour un lecteur actif, pour un lecteur suffisamment ouvert pour acheter un livre et laisser se dessiner dans son esprit une conscience radicalement différente de la sienne, pourront de nouveau respirer. Il pense que, si l'on exige d'un éditeur de littérature ou d'un écrivain qu'ils aient du talent, on doit aussi en exiger du lecteur. Parce qu'il ne faut pas se leurrer : ce voyage qu'est la lecture passe très souvent par des terrains difficiles qui exigent une aptitude à s'émouvoir intelligemment, le désir de comprendre aussi et d'approcher un langage différent de celui de nos tyrannies quotidiennes."

Voilà une saine réflexion d'Enrique Vila-Matas, pour ramener le débat à cet endroit que l'on veut occulter : l'intelligence du lecteur, le besoin de cette intelligence, et le long cheminement vers la bêtise généralisée. Il est aisé d'invoquer la soumission éditoriale aux lois du marché. Cela est juste mais pas suffisant. Il est tout aussi elliptique de regretter tous ces libraires transformer en boutiquiers (les pires étant ceux qui veulent se donner le genre ancien, celui des vrais libraires, et qui ne peuvent s'empêcher de vanter Nothomb ou Laurent Gaudé...). Il y a le lecteur, le lecteur d'aujourd'hui, en consommateur, prenant avis auprès de ce même libraire, comme pour une machine à laver, alors qu'il faudrait prendre le temps d'aller fouiller, de lire quelques pages, d'appréhender de quoi la phrase lue nous imprègne, d'abandonner la critique (pour qu'elle aille à sa perte, selon le bon mot de Paul Valéry), et d'en revenir au battement quasi instinctif du style.

Mais le vœu de Riba (et celui de Vila-Matas ?) est déjà mort, et la littérature un vestige. L'élan que connut la deuxième moitié du XXe siècle, de lecteurs avides, retors et imprévisibles, cet élan est fini. La parenthèse démocratique, en la matière, est refermée.

La littérature contemporaine n'est pas que le fruit d'un pacte économique à long terme désastreux ; elle est aussi le reflet d'un retour à l'abrutissement généralisé. Et plus encore : à la mort de la langue. Non pas seulement la nôtre, mais celle de l'autre, qui en écrivant dans ma langue sa propre langue m'oblige à penser à la mienne, à me penser, moi, à me poser quelque part dans la langue et dans le monde.

Cette expérience est-elle contemporaine ? Je ne sais. Si elle existe, elle a très souvent des formes anachroniques, comme par défaut : Montaigne, La Rochefoucauld, Rousseau, Diderot, Chateaubriand, Stendhal, Proust, Bernanos, Valéry, Giono, Claudel,...

Si je m'en tiens à l'univers français, la dernière force dévastatrice est Perec, mort il y a plus de trente ans. Et depuis ? Plus rien, ou presque qui tienne dans la durée. Et toujours le bavardage journaleux qui voit des génies à chaque rentrée littéraire.

Le lecteur qui veut fuir n'a pas le choix que de retourner à la généalogie de sa langue, à son histoire (et donc à l'histoire du pays vue par le prisme d'une expérience de/dans la langue). Cette aventure-là n'est pas sans émerveillement mais elle a aussi un versant mélancolique dont on aimerait que la pente soit moins accentuée. C'est ainsi...

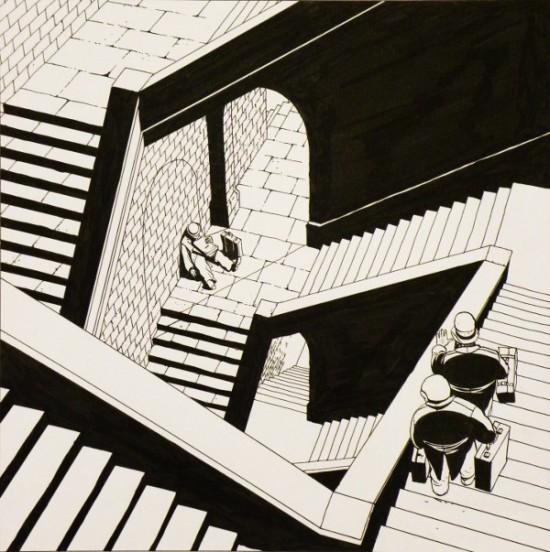

Photo : Sylvain Lagarde