Je l'ai connue enfant, sage, sérieuse, avec un regard plein de pénétration et la semaine dernière elle effectuait sa première autopsie. Elle allait enfin tailler dans le vif et lui est échue une main. Pas un corps entier. Une main, seulement, dont elle a dû découper les chairs, domestiquer les tendons. Un simple morceau de viande anonyme, d'un être qui avait vécu, senti, touché, frôlé, caressé. Toutes ces œuvres qui nous paraissent si simples et désormais la mort venue, et le désir de léguer son corps à la science (à moins que ce ne soit qu'un abandonné que l'on a, personne ne le réclamant, donné pour servir d'exercice.).

Une main. Ce détail me serait-il resté, moi qui exècre le médical au plus haut point, s'il s'était agi d'une épaule ou d'un œil (dissecte-t-on l'un ou l'autre ? Les donne-t-on en pâture au scalpel incertain ? Je ne sais. Je ne chercherai pas à savoir. L'exactitude de mes supputations n'a pas d'importance).

Une main, donc, posée là, sans plus de pression possible, ni poignée franche, ni délicatesse de la paume, moins encore baiser qu'on y déposerait. Viande froide.

Y aurais-je autant pensé si, comme des nerfs aiguisés, je ne m'étais moi-même senti comme entouré de mains ? J'écoutais alors, sans cesse, des œuvres pour piano : Argerich parcourant Debussy, Sanson François et Chopin, The River de Ketil Bjørnstad, les Piano Works de Craig Armstrong. Un environnement de mains alertes, vives comme un sésame. La main sur la surface froide et l'excitation opératoire d'une étudiante, pendant que je revenais à Glenn Gould dans la version 1955 des Variations Goldberg et dans la Toccata 915, Glenn Gould et ses mains, et ses gants portés par n'importe quel temps pour se préserver du froid. Glenn Gould fou de ses mains, en prolongement essentiel d'un esprit analytique, quand tout le reste peut être soumis.

Je pensais à la dissection et l'idée venait toute seule, de ces mains d'artistes qui ne pourraient jamais finir comme des instruments jetables, après coup, effaçables du monde, en lambeaux, massacrées. Qu'aurait répondu le pianiste si quelqu'un s'était amusé à évoquer un tel sacrilège ? Un artiste peut-il se penser démembré de ce prolongement essentiel de son univers ? Une main plus qu'elle-même. Musicien ou peintre. Pas la même chose pour un écrivain.

Les mains... et sans vraiment y réfléchir, par la seule magie du titre et l'envie de revenir à lui, par le fruit du hasard aussi, à moins qu'il n'y ait eu dans l'univers un complot ourdi, une Main secrète, je me mis à lire Thomas Bernhard et son Neveu de Wittgenstein. C'était l'écho de Diderot qui me décidait mais je souris très vite à la coïncidence (sourire à la coïncidence, tel est le mot, ainsi que l'on sourit à un visage séduisant croisé dans un escalier. La coïncidence est parfois un être. Il devient l'être que nous sommes, une part de nous). L'auteur y raconte son amitié pour Paul Wittgenstein, cousin du fameux Ludwig Wittgenstein. Personne réelle ou personnage d'invention, j'hésite. Je ne cherche pas plus avant parce que je connais déjà un Paul Wittgenstein, frère du philosophe, un pianiste pour lequel Ravel composa un Concerto pour la main gauche. Dès lors, tout ma lecture fut traversée de cette étrange confusion de l'un avec l'autre, de cette main perdue à la guerre, d'une carrière bouleversée.

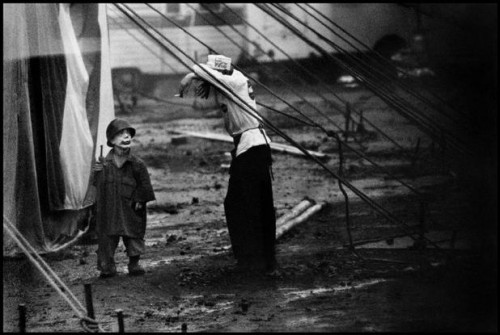

À l'autre bout du pays, A. devait continuer son entreprise d'exploration et de charcutage. Elle en était à la deuxième séance. Je ne voulais pas en savoir davantage. C'était le temps de la main, et je sentais que mes moindres choix étaient dirigés (ou presque) par cette obsession physiologique. Mes rêves voyaient la chair, mes narines sentaient le formol, mes oreilles entendaient le craquement des os. Le récit de Bernhard se déroulait dans un hôpital. Le héros était malade et son Wittgenstein fou. Moi-même, j'avais l'impression que tout pouvait basculer. Je vérifiai, de temps à autre, que je ne tremblais pas : c'était ma façon de m'assurer que j'avais toute ma tête. Encore une fois : le lien du cerveau à la main, en un signe de maîtrise et de santé.

Pourquoi n'avait-elle pas hérité d'un pied ? Au moins, avec Long John Silver, j'aurais voyagé, me dis-je.

C'était cette envie de partir, de m'aérer par la lecture qui me fit, sans le vouloir, choisir, dans la bibliothèque en désordre, le Bourlinguer de Cendrars, que j'avais lu par intermittence il y a fort longtemps. Le répit fut de courte durée. J'avais oublié (comment était-ce possible ?) que, lui aussi, à la guerre comme le pauvre Paul, il avait perdu une main (pour tout dire : un bras). Décidément, j'étais cerné. Le monde était tout à coup rempli d'estropiés, de mutilés (je vis aussi, pour mon malheur, un reportage sur la Grande Guerre...), de corps découpés. Je croyais en une malédiction et je n'en parlais pas, évidemment.

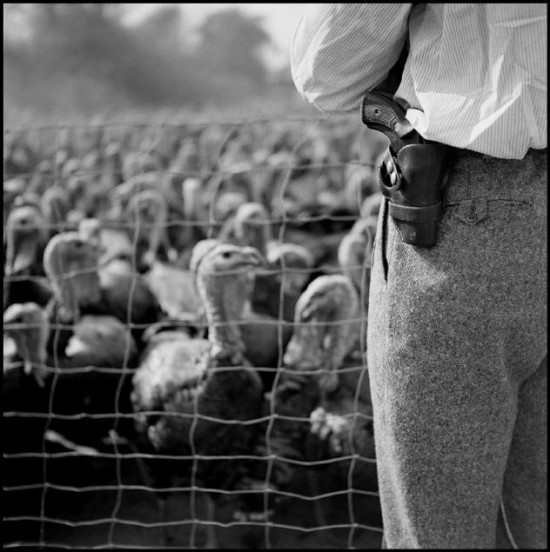

Mais les Dieux étaient contre moi. J'étais en train d'écrire l'histoire d'un tueur et un ami à qui je faisais lire quelques pages acquiesça en concluant que les hommes de main, c'était un sujet toujours prenant. J'eus envie de le tuer et je fus à deux doigts de me laisser tenter. Trop de monde, cependant, dans ce café où il me faisait ses commentaires. Je partis fâché.

Il faisait nuit et de la suite je n'ai nul souvenir, sinon de m'être vers le petit jour retrouvé dans une cellule, menottes aux poignets. Il était question que j'eusse fracassé une statue dans un square, que je me fusse acharné sur les bras d'une sommité locale dont le nom ne me disait rien.

Il paraît que ma santé mentale est en jeu, que je dois être suivi. On me poursuivra pour dégradation de biens publics (la belle affaire...) et celle qui vient m'examiner déclare, après quelques minutes, que tout va bien. Je serai convoqué pour donner suite à la justice.

Il fait étrangement beau. Le ciel est clair, les nuages dessinent des ombres. Elle est à mes côtés et me demande si elle peut me ramener chez moi. Il me faut un psychiatre. Je n'en connais pas. Son écriture s'escrime sur un papier à en-tête. Elle se prénomme Zoé. Trois noms couchés mais le premier surtout, le meilleur.

-Avec lui, vous serez en de bonnes mains.

Et je la tue, je l'étrangle. Elle, au moins, sera autopsiée dans les règles...