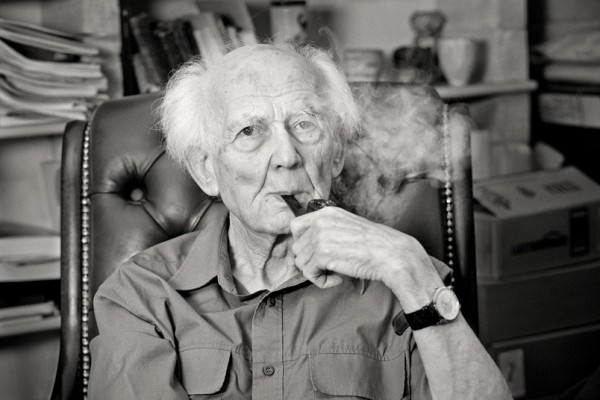

Fayard/Pluriel a eu la belle intelligence de faire reparaître cette année La Vie liquide de Zygmunt Bauman. Ce vieux monsieur (il est né en 1925, autant dire la Préhistoire pour un monde jeuniste qui ne voit rien en deça de sa date de naissance) a le regard vif et réfléchi. Il voit dans les transformations récentes de la société le glissement d'un univers solide, organisé (avec ses défauts et ses limites) vers ce qu'il appelle un monde liquide, où dominent la vitesse, le renouvellement à tout prix, le règne du déchet, le triomphe quasi pathologique de l'incertitude. Il n'est pas tendre, à la manière d'un Jean-Claude Michéa, pour ceux qui veulent nous vendre la soupe de la postmodernité parce qu'ils en sont les premiers bénéficiaires. Il est donc redoutable quand il remet à leur place (façon de parler) ceux qui aujourd'hui célèbrent le cosmopolitisme dévoyé et libéral, dévoyé parce que libéral, libéral et élitiste. La page ci-dessous est exemplaire, en ce qu'elle éclaire sur les évolutions sociologiques (et éventuellement électorales) marquant une rupture nette entre les élites et le peuple, lequel peuple ne recouvre plus la simple engeance populo-ouvrière mais un éventail plus large du salariat, cette mer obscure qu'on appelle les classes moyennes :

"Sur l'identité, les classes savantes, qui aujourd'hui forment également le noyau articulé et autoréfléchi de l'élite extraterritoriale globale émergeante, tendent à donner dans le lyrisme. Occupés à composer, décomposer et recomposer leurs identités, leurs membres ne peuvent qu'être agréablement impressionnés par la facilité et le coût relativement bas de réalisation de cette opération au quotidien. Les écrivains qui se penchent sur la culture ont tendance à appeler "hybridation" cette activité, et ses praticiens des "hybrides culturels".

Libérées de leurs liens locaux, et voyageant aisément à travers les réseaux de cyberconnexions, les classes savantes se demandent pourquoi les autres ne suivent pas leur exemple et s'indignent quand ils constatent qu'ils semblent réticents à le faire. Cependant, malgré toute cette perplexité et cette indignations, peut-être la circonstance que les "autres" ne suivent pas et ne peuvent pas suivre leur exemple ajoute-t-elle aux charmes de "l'hybridité" ainsi qu'à la satisfaction et à l'estime de soi de ceux qui peuvent l'embrasser, et l'embrassent ?

L'hybridation concerne soi disant le mélange, mais sa fonction cachée, voire cruciale, qui fait d'elle un mode d'être-dans-le-monde si louable ertrecherché, est la séparation. L'hybridation sépare l'hybride de toute ligne de parenté monozygote. Aucun lignage ne peut réclamer les droits de possession exclusive du produit, aucun groupe de parents ne peut exercer un contrôle minutieux et nocif sur le respect des critères, et aucun rejeton n'a à se sentir obligé de jurer fidélité à sa tradition héréditaire. L'"hybridation" est une déclaration d'autonomie, ou plutôt d'indépendance, avec l'espoir qui s'ensuivra de la souveraineté des pratiques. Le fait que les "autres" soient distancés, coincés dans leurs génotypes monozygotes, renforce cette déclaration et contribue à en rechercher les pratiques.

L'image d'une "culture hybride" est un commentaire idéologique sur l'extraterritorialité accomplie ou revendiquée. Elle concerne essentiellement une liberté, bien méritée et chérie, d'entrée sans permission et de sortie dans un monde quadrillé par des barrières et découpé en souverainetés fixes du point de vue territorial. Tout comme dans les réseaux extraterritoriaux traversés et les "nowherevilles" habitées par la nouvelle élite globale, la "culture hybride" recherche son identité dans le fait de ne pas être à sa place : dans la liberté de braver et de ne tenir aucun compte des frontières qui brident les mouvements et les choix des autres, ces inférieurs -les "gens du coin". Les "hybrides culturels" veulent se sentir partout chez eux -afin d'être vaccinés contre la vicieuse bactérie de la domesticité."