"Sil faut choisir, je me dirai barrésien"

Louis Aragon, Les Lettres françaises, 16 décembre 1948

Sous la plume de Francesco Guicciardini, écrivain et diplomate florentin, dans le courant du XVIe siècle (1) :

"Toutes les cités, tous les Etats, tous les royaumes sont mortels (2) ; toute chose soit par nature soit par accident un jour ou l'autre arrive à son terme et doit finir ; de sorte qu'un citoyen qui voit l'écroulement de sa patrie, n'a pas tant à se désoler du malheur de cette patrie et de le malchance qu'elle a rencontrée cette fois ; mais doit plutôt pleurer sur son propre malheur ; parce qu'à la cité il est advenu ce qui de toute façon devait advenir, mais le vrai malheur a été de naître à ce moment où devait se produire un tel désastre."

Cette réflexion est fort belle parce qu'elle rappelle la complexité du rapport qu'une personne donnée peut avoir avec l'entité politique et culturelle dans laquelle elle s'est forgée. Il y a bien plus qu'un lien, une véritable relation. Et il faut entendre la relation dans la double acception du terme : ce qui relie et ce qui relate. Faire sien le lieu où nous vivons, et cela, non sur le mode personnel, comme une convenance ou un accommodement, mais comme héritier, ou commensal à une table qui fut mise bien avant que nous fussions nés ou arrivés en ce lieu.

Le mot patrie est devenu aujourd'hui, comme le mot nation, une ignominie. Les mondialistes et autre différentialistes français l'exècrent, sauf en deux occasions, lorsqu'il s'agit des autres (à qui on reconnaît le droit de pleurer et de revendiquer leur attachement à la terre) et de foot (un maillot les fait mouiller, semble-t-il). Ils sont internationaux à Paris et patriotes à l'étranger (ce qui n'est qu'une nouvelle formulation de ce que dénonçait Gabriel Matzneff en 1982, quand il fustigeait ceux qui voulaient "être de gauche à Paris et barrésiens à Tel-Aviv [...] railler sur les bords de la Seine le goût des racines, de la tradition, de la terre et des morts, et l'exalter sur les rives du Jourdain". La seule évolution (mais elle est sensible) porte sur le lieu de comparaison. La gauche a abandonné les rives du Jourdain pour d'autres destinations exotiques. Le message reste pourtant le même. C'est celui d'un cosmopolitisme mondain (pour les plus riches) et aspirant à la mondanité (pour les autres qui s'illusionnent, quand ils ont encore un peu de culture, sur le modèle gidien comme idéal pour lutter contre le modèle barrésien. Nous en reparlerons dans l'année. Promis.) qui noie le pois(s)on dans un vernis multiculturaliste dont la dernière formalisation est les élucubrations sordides du rapport sur l'intégration auquel Pierre Mari, chez Stalker, règle son compte sur un plan lexical et donc idéologique d'une façon remarquable. Ils ne peuvent se sentir toucher par les mots de Guicciardini, ceux qui se prétendent du monde, et pour une très bonne raison : nous ne sommes jamais du monde, sinon dans l'ordre des idées et des affinités électives qui demandent que l'on creuse son sillon d'abord pour pouvoir comprendre le sillon d'autrui. Ils ne peuvent comprendre Guicciardini parce que ces citoyens du monde sont avant tout les thuriféraires volontaires (pour les conscients) ou idiots (pour les autres) d'un ordre qui se veut justement mondial. Ils ne comprennent pas (ou alors trop bien) qu'une telle revendication porte moins une humanité que l'on voudrait solidaire qu'un marché que l'on voudrait sans entraves.

Les individus qui voient en des personnes comme moi, alarmées qu'elles sont du délitement de la culture, de l'abandon de l'Histoire, du reniement d'un héritage antique et judéo-chrétien, des crypto-fascistes, des réacs délirants, voire des xénophobes à enfermer (toutes ces insultes font sourire. Elles servent trop, et pour trop de monde.), ces individus-là devraient se demander pourquoi cette alarme prend le plus souvent les traits de la mélancolie et non ceux de la colère, pourquoi elle s'exprime en dépit du bonheur qu'il y aurait à vivre retranché du monde, dans le seul territoire, déjà si vaste, des livres, des tableaux et des sonates, pourquoi elle agite un esprit ayant atteint le demi-siècle, un âge tel que du désastre il n'en verra rien, que cet esprit pourrait s'en laver les mains, se dire que de l'enfant qu'il regarde jouer ou de l'adolescente qui lui sourit dans le bus, il n'en a cure. Après moi, le déluge. La douce pente de l'indifférence est tentante mais elle ne peut se prendre que si je renie ce dont je suis le fruit, que si je pratique assidûment la selbsthass -haine de soi- réclamée par les terroristes intellectuels au pouvoir, que si je ne rends pas à mon père et à ma mère, et au-delà d'eux, à l'Histoire de ceux qui m'ont précédé, quelle que soit leur origine, ce qu'ils m'ont donné de français, que si je ne crois plus à la grandeur des édifices pluri-séculaires, à la beauté des tableaux, aux charmes des paysages nourris de l'esprit européen, que si j'oublie la grandeur de Rome, le mystère de Venise, la rigueur de Paris, l'éclat de Séville, que si je ne crois plus, à ma modeste place, à mon rôle de passeur.

Face à cela, la médiocrité assassine (j'écris en conscience : assassine) de nos gouvernants (3) donne envie de polémiquer, d'user de la langue venimeuse qui fit le sel des XIXe et XXe siècles. Mais ils sont tellement méprisables que ce serait affaiblir son honneur. Il faut donc alléger son cœur autrement, ouvrir de petites fenêtres sur le sensible et le relégué pour espérer toucher celui qui lit. Non pas pour plaire mais parce que les chemins de traverses, les routes dérobées sont aussi le moyen de s'émerveiller du détail et d'ironiser sur la glaise du temps présent et de combattre ses statues boueuses.

(1)Cet extrait se trouve dans Guy Debord, Panégyrique, tome 1, Gallimard, 1993

(2)On connaît la formule choisie par Paul Valéry, dans La Crise de l'esprit, en 1919 : "Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles."

(3)Médiocrité assassine englobant ainsi : le reniement à la laïcité et l'oreille attentive au communautarisme, la haine délirante du catholicisme et la complaisance envers l'islamisme, le mariage pour tous et le démantèlement de la politique familiale, l'instrumentalisation des -phobies diverses et la faiblesse à appliquer la loi, l'abandon de la souveraineté nationale et la soumission aux diktats de l'ultra-libéralisme, la fascination sportive et médiatique et le mépris des petites gens...

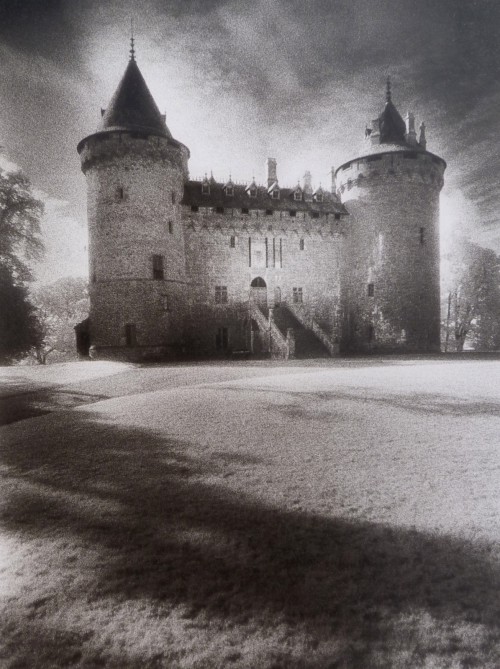

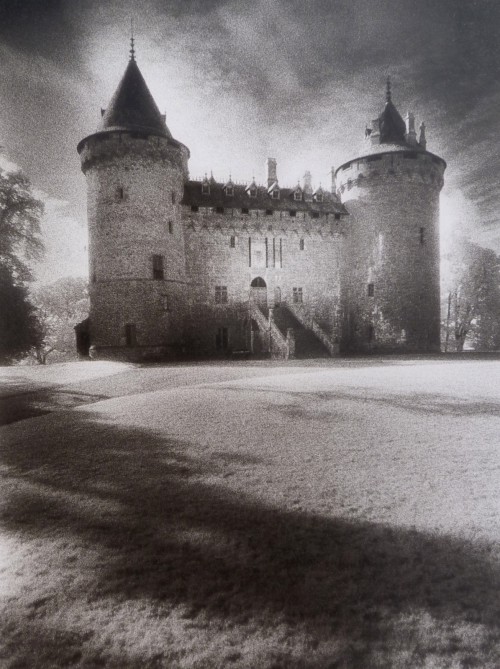

Photo : Simon Marsden.