Alfred Deller chantant Purcell. L'articulation, la mesure, la profondeur...

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Alfred Deller chantant Purcell. L'articulation, la mesure, la profondeur...

Hans Holbein, Les Ambassadeurs (1533), National Gallery de Londres

En une contrée fort lointaine, un agité calife considéra qu'il devait renouveler son gouvernement. L'enjeu n'était pas mince pour qui s'estime : la place de premier vizir en récompense. Mais le souverain ne procéda pas comme il est d'ordinaire. Lui-même, faut-il le préciser, se croyait extraordinaire. Ainsi, plutôt que de peser dans le secret de son cœur les défauts et qualités de tel ou tel impétrant, il annonça qu'un jour prochain, il y aurait du changement. Le terme n'était pas fixé. L'agitation gagna la haute Cour. Chacun, ou presque, se sentit l'âme assez élevée pour accéder au poste. Le rut des ambitions alla crescendo. Le calife souffla le chaud et le froid, distribuant au gré de son humeur les blâmes et les satisfecits. Les lippes gourmandes devenaient alors mine renfrognée ou sourires niais. De ce que ce serait le travail à accomplir, nul n'en parlait vraiment. C'était le prestige du poste qui comptait. Que son siège ressemblât à une chaise percée, nul ne s'en souciait. Le spectacle ne manquait pas d'être plaisant. Une prétendante se fit plus rigide encore qu'elle n'était ; un second abandonna ses lunettes d'Harry Poter pour se vieillir ; un troisième se peigna et fit attention de ne plus froisser ses costumes ; le premier vizir en place vanta lui-même sa constance à ne pas exister devant le calife. Les paris étaient lancés. Les échines frissonnaient ; les couloirs bruissaient ; le peuple attendait. On supputait à qui mieux mieux dans les salons dorés. Comme Diogène cherchait un homme, l'agité calife cherchait sa marotte. Mais avant tout, il fallait que le bienheureux qui viendrait sentît le feu initial de l'humiliation. L'affaire, donc, dura.

Enfin, elle se termina. La montagne accoucha d'une souris, on s'en doute. Mais, pour le nouvel élu, ce fut la certitude d'avoir une fois mort le bénéfice d'une avenue périphérique, bordée d'arbres centenaires et moqueurs, qui porterait son nom.

Il y a ainsi de par le monde bien des nations à plaindre, de voir le ridicule triompher de la sorte. Heureusement que le Destin, en son éclat magnanime, en épargne la nôtre.

Cécile est partie travailler dans le nord de la France. Une ville en bord de mer. Jean-François, son frère, lui, parcourt le monde dans la marine marchande.

On n’aimerait pas imaginer que son frère ait choisi l’aventure pour des putains portuaires dont quelques spécimens fleurissent dans le bas de la ville. Mes fenêtres ouvraient sur la mer et la brume, c’est-à-dire que j’étais un pied-à-terre pour quelqu’un qui ne viendrait jamais. J’ai eu l’impression de me rapprocher de lui en traînant dans des endroits caricaturaux de ses voyages. Lorsque Jean-François a quitté la maison, il est devenu le pourvoyeur de ma chambre en cartes postales exotiques et jusqu’à la mort de maman (je lui en ai tant voulu alors) j’ai tracé sur des Mercator son existence elliptique, joignant deux vues, deux timbres, deux cachets-de-la-poste-faisant-foi, sans jamais savoir s’il y avait une escale ailleurs. C’était ma façon de lui écrire. Il avait à cette époque un scrupule à donner régulièrement sa latitude à défaut d’être bavard dans ses envois. C’était à mon égard de perpétuels gages d’affection qui s’envolaient d’une écriture rapide, parfois à peine lisible. Des mots sous enveloppe que mon père déposera sur le coin de mon bureau sans aucun commentaire. Des mots pour lesquels, sans doute, il n’a jamais menti mais qui ne disaient pas grand chose non plus. Des mots sans origine. Ils étaient déjà là, à l’attendre, alors qu’il posait le pied sur une terre dont il ne connaîtrait que le périmètre maritime. L’aridité de son style (maintenant je dirais : son absence de style) signe le délitement de notre passé. Il a dû très vite flamboyer d’alcool et de chambres faciles. Des Indonésiennes, des Argentines, des Grecques… Que disent les hommes de ces amours lointaines ? Qu’elles étaient belles et voluptueuses ? Leur célérité n’avait d’égal que leur besoin. C’était peut-être furtif, mais quand ils en parlent, le temps a disparu. Reste le corps magnifié. Les marins étrangers que j’ai pu observer doivent en dire tout autant sur des blondes fardées (ce sont les plus vulgaires) en attente sur de grands tabourets, au comptoir. Sirènes de résilles, dans des jupes courtes. Harnachements de nuit et lèvres luisantes. Je voulais comprendre comment émergeait cette aimantation des corps, dans le mélange de cigarettes et de bières, des corps qui vont se livrer par la seule grâce d’une impossible parole. Quand j’ai pris conscience que sa vie pouvait se résumer à cela, j’ai essayé de faire marcher mon imagination. Tout restait abstrait. Ses cartes postales étaient de charmants chromos, qui donnaient à son existence une sorte d’égalité factice. Alors, quand je suis arrivée ici, j’ai commencé à traîner maladroitement dans ces bars, le soir, vers neuf heures, à L’Orénoque souvent, et j’ai dû éconduire plusieurs fois des princes charmants aux accents slaves ou asiatiques. Après, je me suis habillée en conséquence, avec un livre et un cahier pour me donner une prestance, pour prendre quelques notes aussi, que je relisais plus tard. C’était plus facile quand nous y sommes allées à deux, avec Anne-Gisèle, même si son air distingué et forcément tentateur nous valait des regards insistants. Je crois d’ailleurs que ces expéditions finissaient par l’amuser plus que moi. Elle n’y aurait pas pensé d’elle-même. Il y avait, à ses yeux, un double parfum exotique : les lieux et les hommes. Le port et la virilité.

Il faut guetter l’arrivée de gros navires. Je les aperçois de ma fenêtre, oui. Parfois, mon travail ou mes obligations m’empêchent de sortir mais, dans l’ensemble, j’aurai comblé ma curiosité. Après quelques mois je connais les points de ralliement les plus appréciés. Je ne crois d’ailleurs pas que la seule curiosité explique mon acharnement. Arrive un moment où je ne sais plus quoi faire d’autre. Les patrons, qui m’ont pris tour à tour pour une paumée, une salope, une indic, une bizarre (je le voyais dans leur regard), savent que j’ai trouvé une place à l’écart et que j’observe. Ils ont peut-être cru que j’écrivais des polars ou des choses dans le genre. Et c’est vrai que je pourrais en parler des heures, de ce que j’ai vu, du cirque qui se joue dans cet espace enfumé. La venue du soir était la seule éclaircie de la journée. J’avais canalisé l’énergie de mes classes, corrigé des devoirs indigents, vérifié la tenue des cahiers. J’avais enfilé les perles de la vacuité. Certains font cela depuis plus de trente-cinq ans. Ils m’étonnent. Ils ont sans doute leur jardin secret, ou leur enfer, qui sait.

À partir de vingt heures, je n’étais plus là pour personne. Je descendais voir mon monde.

Le Livre de Matthias (2005)

labyrinthe de la cathédrale de Chartres

"Qui veut se souvenir doit se confier à l'oubli, à ce risque qu'est l'oubli absolu et à ce beau hasard que devient alors le souvenir"

Maurice Blanchot, L'Attente. L'Oubli (1962)

La fin du siècle précédent ayant retaillé la temporalité à la mesure d'une instantanéité que l'on fait alors passer pour la trace la plus sensible de notre existence : la trop fameuse catégorie médiatique de l'historique, n'a pas voulu s'en tenir à cette seule redéfinition hédoniste du moment. Elle a aussi voulu trouver un gage de spiritualité dans le déferlement de plus en plus fort d'un bonheur annoncé. Comme le postmodernisme est avant tout une entreprise de recyclage, la doxa a réinvesti (dans tous les sens du terme) le culte.

Non pas sur le mode ancien, qui supposait, même dans sa forme la plus simple : un lieu, un cérémonial, une liturgie, un sens commun, parce que tout cela est bien ennuyeux, rébarbatif, sérieux (et l'esprit de sérieux est ce que ne supporte pas notre civilisation joyeuse et récréative...). Il fallait que le culte ne soit plus un temps repérable, un sujet sacré (dans le sens où l'étymologie rappelle que sacer signifie séparé), mais un objet, une matérialité lourde, bien terrestre. Nous sommes dans l'ère du film-culte, du livre-culte, de la série-culte, de l'album-culte, de l'émission-culte, etc. (1). Il est remarquable que dans ce genre d'expressions, le substantif culte finisse, au moins dans la sémantique, avec une valeur adjectivale. Ce que l'on attachait à son sens premier, associé à l'élément religieux, est atténué par la prépondérance du mot qui le précède. C'est d'abord la valorisation de l'objet désigné qu'il faut reconnaître.

Il n'est pas question ici de discuter du contenu même de ces «objets-culte», de savoir s'ils sont effectivement tels. En revanche, il me semble important de soulever trois problèmes :

1-Cette religiosité, même factice, de l'objet se développe au cœur d'une société dans laquelle la question spirituelle a été reléguée au second plan. Certains diront que les doctrines matérialistes ne datent pas d'hier. Certes, et ceux qui ne veulent associer la question du matérialisme à sa seule version historico-marxiste font fausse route. Le libéralisme, dans ses fondements, est un matérialisme qu'un vernis spirituel a accrédité (2). Seulement, pour ce coup-là, il faut se demander ce que dans un tel processus cette apparition vient remplacer.

2-L'objet-culte n'est pas universel. Il n'a pas vocation à être lisible, compréhensible par tout le monde. Il est essentiellement générationnel. Il ressemble à un hochet d'enfant devant lequel des groupes d'âge vont pouvoir se retrouver, se raconter. Il est essentiellement affectif, ce qui n'est pas étonnant : les sociétés contemporaines développées ont sur-investi ce mode de reconnaissance. Dès lors, il ne peut jamais être autre chose qu'une réalité vécue, en dehors de tout détachement qui intellectualiserait le rapport que l'individu pourrait entretenir avec lui. L'objet-culte s'inserre dans les limites de l'existence ; il ne peut excéder les bornes de la naissance de x ou y. Il n'y en aura donc jamais qui puissent remonter à des temps où x ou y n'a pas vécu. Je n'ai pas à me l'approprier, il m'appartient (ou, d'une certaine manière, je le récupère).

3-L'objet-culte, puisqu'il a de fait un public, est un concept non pas philosophique (quoi qu'il puisse indirectement renvoyer à une philosophie de l'existence...) mais commercial (3). On notera que c'est désormais l'une des formules magiques du marketing. Est-il indifférent que la forme épiphanique privilégiée de l'objet-culte est la réédition, le coffret-luxe, la re-masterisation ?

C'est culte ! Entend-on souvent. Dans la rue, à l'arrêt de bus, dans les médias. Pourquoi pas ? La posture régressive est, semble-t-il, une liberté du siècle. Peut-être pas la plus à même pour s'émanciper...

(1)Pour ce qui concerne les personnes, il faut plutôt parler d'icônes (Madonna, Michael Jackson, Jean-Michel Basquiat,...). Même registre spirituel, même idolâtrie.

(2)Mais, là encore, rien de bien nouveau. La religion est une casuistique de tous les instants...

(3)Et pour la petite histoire, soulignons comment le mot concept lui-même a déserté, dans le langage courant, le champ philosophique pour celui de la publicité ou celui de l'innovation industrielle...

Elles étaient deux sœurs, auxquelles s'adjoignit le mari de l'aînée (du moins me semble-t-il qu'elle fût la plus âgée) Deux sœurs bien particulières : l'une avait une voix un peu éteinte (il faudrait imaginer qu'une conversation avec elle se fît toujours dans le temple ouatée d'une bibliothèque (1) ou dans un lieu conventuel), l'autre était très petite, ne dépassant le mètre quarante-cinq. Elles officiaient (car l'ordre du sacré est de mise pour parler d'elles) dans un espace minuscule où nul que ces deux sibylles ne pouvait retrouver quoi que ce fût. Il ne s'agissait pas de venir y flaner ou fouiner. Nous arrivions avec nos références ; nous les leur indiquions. Soit il fallait passer commande, soit nous assistions à l'expérience miraculeuse de l'aiguille dans la botte de foin. Des livres, elles en avaient empilé jusqu'au plafond, selon une science personnelle qui aurait terrifié les psycho-rigides du binaire. Vous aviez donné le titre. Elles répondaient oui, oui, oui... et, pendant quelques secondes, elles intériorisaient les différents paramètres des pyramides dont elles étaient les architectes, avant de se précipiter, parfois à l'aide d'un escabeau, sur le volume, dont vous auriez pensé que, facétieux, il jouait à cache-cache avec sa libraire. Il arrivait fréquemment qu'elles se fendissent d'un rapide commentaire sur ce que vous alliez découvrir. Elles avaient tout lu.

Ces magiciennes, Philippe Hamon ou Jean-Luc Steinmetz, lorsqu'ils faisaient un point bibliographique pendant leurs cours, les désignaient sous la généreuse métaphore des nourricières. La boutique, en effet, avec sa devanture d'un vert très sombre et sa vitrine modeste, s'appelait Les Nourritures terrestres. Elles avaient connu des écrivains d'après-guerre. Des photos dédicacées occupaient les rares espaces libres. Les livres étaient leur vie, l'intelligence passionnée leur univers. Elles étaient là depuis une éternité et lorsque j'étais étudiant elles avaient déjà atteint un âge respectable. Mais au delà de ce que nous savons être la réalité, il est certains êtres (comme de certains lieux ou monuments) dont on imagine qu'ils ont pactisé avec l'éternité. Ainsi le temps des nourricières fut-il celui de l'université.

Ayant quitté la ville, je suivis leur histoire de loin en loin. Un jour, elles abandonnèrent leur antre. Vint la relève. Celui qui leur succéda ne fut pas à la hauteur. Aurait-il pu en être autrement... Il ne suffit pas d'informatiser la gestion du stock pour faire de vous un libraire...

La semaine dernière, je me suis engagé rue Hoche. Les boiseries extérieures ont viré à l'orange. La référence gidienne demeure mais juste en dessous, deux fois peints, le mot sandwichs. Ceux qui ont repris l'affaire (comme on dit) ont conservé le nom ancien qui, dans une logique épicurienne de bazar, colle si bien au pain bagnat, au jambon-fromage, au thon-oeuf-mayonnaise... Nathanaël fait dans la baguette désormais. Les gérants de cette nouvelle boutique connaissent-ils l'origine de cette inscription qui a traversé plus d'un demi-siècle ? Dans le fond, le problème n'est pas là, mais dans la suprême ironie qui voit un élan poétique, une promesse aventureuse et lyrique s'effondrer symboliquement dans l'univers de la restauration rapide. C'est à la fois une histoire intellectuelle et l'épaisseur d'un lieu que l'on réduit à une cession commerciale. L'ironique survivance du nom, le prolongement de l'univers gidien, invisible pour la plupart des passants (ce qui fait que certains penseront que pour un magasin de bouffe, c'est bien trouvé...), se trouvent être le coup de couteau le plus cruel qui soit pour la mémoire des deux sœurs et celle de leurs affidés. Il eût été préférable qu'un vidéo-club, une boutique de lingerie ou une agence bancaire prissent la place, que tout fût effacé, pour que nous gardions, dans la disparition même de toute trace, la beauté pure de nos souvenirs. Mais, devant cette victoire mesquine du bon mot sur la métaphore spirituelle, il y a le sentiment que le mépris ambiant pour la littérature et tout ce qui est intello vient de trouver là son lieu emblématique.

Ne soyons pas amer, néanmoins, et pensons que l'inscription eût-elle été effacée que le souvenir des deux sœurs s'en fût, peut-être, trouvé altéré, moins vif, moins précieux. Il faut prendre les aléas du monde sous cet angle : la cartographie de notre passé se nourrit aussi, en des endroits délicatement conservés, des détours les plus dérisoires...

(1)J'entends : les vraies bibliothèques, celles où le silence de l'étude est de règle (et où les jeux de séduction se font du regard...), non les dérives en médiathèque et autres lieux socialisés qui voient circuler dans les salles et couloirs des gens n'ayant rien à y faire.

Je ne crois pas qu'on lise encore beaucoup Saint John Perse (mais la poésie en général...). Sans doute son air hautain, sa raideur toute diplomatique et son origine "coloniale" (il faut l'intelligence d'un Chamoiseau ou d'un Glissant pour se déprendre du "politiquement correct") en font un poète préparé à une certaine traversée du désert. Il est vrai qu'il y a chez lui une préciosité dans le langage et une ondulation métaphorique parfois agaçantes, souvent obscures. Malgré tout, dans certaines œuvres il s'abandonne à une plus grande simplicité. Les Images à Crusoé, écrites en 1904, en sont l'illustration. Neuf poèmes, parfois fort courts (Le Parasol de chèvre, L'Arc, La Graine), pour débusquer un Robinson contemplatif, revenu de la vindicte conquérante qui traversait le héros de Defoe. Le poète ne bâtit pas un roman (moins encore un projet édifiant de puissance politique) ; il approfondit le travail tarodant du retour au monde, à ce monde dont il aurait appris à se passer. C'est un viatique pour la suspension du présent inacceptable, et peut-être avons-nous tous intérieurement cette tentation de la fuite.

Les Cloches est le premier poème de ce "recueil".

LES CLOCHES

Vieil homme aux mains nues,

remis entre les hommes, Crusoé !

tu pleurais, j'imagine quand des tours de l'Abbaye, comme un flux, s'épanchait le sanglot des cloches sur la Ville…

Ô Dépouillé !

Tu pleurais de songer aux brisants sous la lune ; aux sifflements de rives plus lointaines ; aux musiques étranges qui naissent et s'assourdissent sous l'aile close de la nuit,

pareilles aux cercles enchaînés que sont les ondes d'une conque, à l'amplification de clameurs sous la mer…

"À l'aveugle" est un ensemble de douze photographies de Georges a. Bertrand, que celui-ci m'a envoyées sans la moindre indication. Il s'agit d'écrire pour chacune un texte dans ces conditions d'ignorance. Une fois achevé ce premier travail il me donnera les informations que je désire, et j'écrirai pour chacun de ces clichés un second texte : ce sera la série "À la lumière de..."

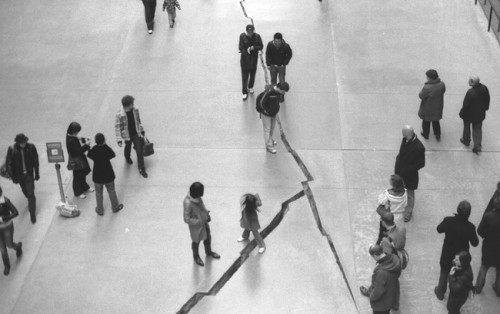

C'est une manière de faire : s'approcher de la faille, en estimer la profondeur, parce qu'alors ils croient savoir, non pas résoudre, le danger auquel ils ont échappé, de ne pas avoir été là, au moment précis où l'entaille s'est faite et de ne pas y avoir été précipités. Le hasard qui les a protégés (Providence bénie par les incroyants même) est la clé de leurs plus beaux récits, la matière la plus haute de leurs aventures.

Ils glosent et les aguerris font leur miel du taxi qui les retint dans les embouteillages, du retard de clefs heureusement perdues, ou de la fièvre à mourir qui les cloua au lit, alors qu'ils auraient dû être là, là, comprends-tu, là, dans ce hall immense ! La vie tient à peu de chose, n'est-ce pas ? Ils pavanent, se veulent d'un bloc, dissertent sur la tectonique des plaques. L'incertitude du monde, concluent-ils, projetant sur la moindre secousse le fantôme cataclysmique de San Andreas.

Mais toi (ou moi, ou un(e) autre), tu remarques d'abord que la vie venue de loin a hypothéqué l'asphalte, cette certitude moderne, et que la profondeur (non pas la mesure vue du bord, mais l'origine, insondable), prise ainsi de biais, et en hauteur, comme un reste, une trace, une anthropométrie révélée à partir du dehors avec quoi nous composons, dans quoi nous nous décomposons, ressemble à une cicatrice.

comme qui dirait le caryotype de...

de l'objet, du truc, du machin, de la chose, les choses, tout ce qui est disponible, tout ce qui se vend, je vais voir en réserve, le bruit de la lecture magnétique à la caisse, électrocardiogramme du consommateur, parcours Ikéa, pardon, mademoiselle, vous pouvez ouvrir votre sac ?, parce que le code barre induit aussi que vous vous soumettiez au droit de la chose, du détenteur de la chose, ce modèle n'existe plus qu'en bleu, là-bas, choses à vendre et nous dans la file d'attente, en face de la caisse 61, il y a une borne pour vérifier le prix, parce que l'identité de la chose est son prix, toujours TTC, gain de productivité, rayon surgelés, le film plastique enveloppant la viande, les packs de lait et d'eau, pas la peine de les sortir de votre caddy, et elle se penche avec son instrument laser, vlan, Star Wars en grande surface, la carte maison, avantageuse une fois par mois, en temps de crise ce n'est pas rien, suivre le parcours du colis, sur ce nuancier vous avez le choix entre trente-neuf rouges différents, vous me dites j'introduis le code et je vous sors le pot, la petite lumière et la sonnerie à la porte du magasin, le règne des choses, rien ne doit se perdre parce que tout est cassable, putrescible, comestible, consommable, et doit être consommé, mais il faut qu'on le sache pour nos statistiques, réapprovisionner, fitter/happier/more productive/confortable/, savoir où on en est du stock, éviter le stock et privilégier le flux tendu, alors il faut qu'on sache où on en est des choses, ça n'a pas de prix, traçabilité, tra abilité, ra abil té, a il té, a i té, a té, a t...

L'homo œconomicus de la présente postmodernité a ainsi posé une symbolique égalité entre les êtres et les objets...

alors que nous ne sommes pas des objets, des choses, parce que nous ne vivons pas des choses mais des moments, avoir des souvenirs, le répertoire toujours indécis de l'existence, l'aléatoire, faire des listes, oublier sa liste, rayer de la liste, partir, revenir, revenir sur ce à quoi on tient, même quand on n'y tient plus, aimer, que tout se joue, infiniment, dans l'espace non linéaire du cœur, du sexe, des yeux, du cerveau, des mains, des odeurs, n'être pas toujours sous contrôle, ne pas être sa carte d'identité, son numéro de passeport, fût-il biométrique, avoir un certain goût pour la mer à 16°, la brume de chaleur, Franck Sinatra (et s'entendre dire : mais comment tu peux aimer Sinatra ?), etc, refuser de s'abonner et de collectionner les cartes à code barre qui te feront gagner du temps, de l'argent, de la considération (you are a VIP, man, with all these cards : Printemps, Nocibé, Auchan, Leroy-Merlin, Marrionnaud, Fnac, UGC, Ikéa., Galeries Lafayette,...), je ne veux pas être soluble dans le brouet libéral (chant du présomptif...), mais insoluble, y compris à soi-même, surtout à soi-même peut-être, tout ce que nous gardons dans notre mémoire (c'est-à-dire, tout ce qui ne se met pas en mémoire), mémoire vraiment vive, ce que je ne saurais jamais de l'autre, qui n'est pas un code barre, n'est pas une chose, parce qu'il y a le petit pan de mur jaune, le petit pan de mur jaune, éternellement, le petit pan de mur jaune, tout ce que nous n'oublions pas, ne voulons pas oublier, ni toi, ni moi...

Ainsi l'heure est-elle grave ! Depuis le début de la semaine, tout irait à vau l'eau si les autorités gouvernementales (1) ne veillaient au grain, faisant montre d'un sang-froid et d'une détermination dont il est bien sûr le premier à faire la publicité, rejoint par les gens de bonne foi. Il faut reconnaître que le système discursif des instances dirigeantes est particulièrement rôdé. Pendant que les ministes et autres caciques de l'UMP dénoncent avec une certaine retenue les exactions pour souligner qu'il n'est pas dans ses intentions de faire l'amalgame entre la jeunesse lycéenne dans son ensemble et de petites bandes organisées s'infiltrant pour casser et piller, les relais médiatiques, à coup d'images spectaculaires et de commentaires hyperboliques, nous suggèrent que les débordements sont d'une extrême violence, qu'ils transforment Nanterre (un peu) et le centre de Lyon (surtout... Pour une fois le provincial pique la vedette au parisien...) en zone de quasi non-droit. Ce ne sont plus des agitations bon enfant, des frictions, mais une guerilla urbaine se développant dans un climat insurrectionnel.

Des journalistes assument donc un rôle que je qualifierai de « maternel » : ils chargent la barque affective d'un surplus d'inquiétude où semble se jouer l'avenir de la nation. L'oikos est péril, la maison en feu. À ce titre on ne dira jamais assez combien les brumes lacrymogènes sur la place Bellecour ont dû affoler la bien-pensance de gauche comme de droite qui nourrit facilement son fantasme du chaos comme elle le fait en se délectant des émissions de plus en plus nombreuses sur les tueurs (en série ou non). Le monde n'est plus sûr. La lacrymo n'est que le signe précurseur d'un territoire promis à la destruction si l'on n'y prend pas garde.

Ce point est d'autant plus terrifiant que pour la plupart les meneurs viennent de la banlieue honnie, de ce no man's land politique que la droite n'a jamais considéré autrement qu'en nid d'agités incultes, que la gauche a flatté pour des visées électoralistes sans jamais avoir su/voulu mener une vraie réforme structurelle (2). Il s'agit bien de territorialiser l'affrontement pour qu'il produise un maximum d'effet. Effet à double détente : d'abord mettre l'honnête citoyen, le quidam centre ville dans une posture de victime innocente (3) et lui faire sentir que l'État est un besoin, l'État policier, capable de quadriller un secteur avec efficacité et intelligence ; ensuite, laisser entendre, par l'origine banlieusarde des anti-républicains qui font du jet de poubelles et du fracas d'Abribus un mode d'expression, ceux-ci, il suffit de les repousser dans leurs territoires de relégation pour que tout revienne dans l'ordre. C'est dans le fond adapter à l'organisation civile la pensée la plus ultra-libérale qui juge de l'intérêt moral de la pauvreté comme un garde-fou aux relâches des efforts nécessaires au bon fonctionnement de la société. L'État, c'est ici le Père, la Loi du Père. On saisit assez bien le mouvement de balancier : l'État, via les médias inféodés, annonce la montée des eaux et suggère immédiatement après le temps de la décrue. Il n'y a plus qu'à attendre.

Pour cette fois, nulle besoin d'émeutes répétées en divers points de la nation. La place Bellecour (il est vrai la plus grande place fermée d'Europe. Prestige provincial...) aura été le catalyseur d'une analyse politique réduite à des montages scéniques assez minables. Unité de lieu, unité de temps, unité d'action. Les topoï du tragique. Et c'est en effet tragique et sinistre de nous faire croire que notre démocratie pourrait s'effondrer sous les coups de trois cents jeunes masqués (je sais que ce sont les minorités qui font l'histoire, mais là, c'est risible).

Face à la répression, certains rêvent que d'un tel mouvement sorte une révolution, que des poubelles brûlées et des vitrines brisées naissent un ordre nouveau. On entend quelques voix, toujours les mêmes, nous promettant le grand soir. Ils ont la mémoire courte et oublient que de mai 68 est sortie la chambre la plus à droite qui fût sous la Ve République ; que les mouvements les plus radicaux de cette époque-là (de la Fraction Armée Rouge allemande aux Brigades rouges italiennes) commencèrent petitement certes (Andréas Baader débuta par brûler un supermarché) mais leurs actions furent des moyens de manipulations (et d'eux-mêmes et de l'opinion) par les autorités arguant de la sécurité nationale (4) ; que les pensées les plus rétrogrades et les plus fascisantes attendent de rafler la mise.

Alors, guerilla ? Cela sent bon la nostalgie guevariste. À défaut d'idéologie construite on pourra en faire des tee-shirts. En attendant la jeunesse devrait se remettre à bosser parce que comme l'a dit l'UMP Bernard Debré on s'étonne qu'ils perdent leur temps à jouer au chat et à la souris avec les forces de police, quand leurs congénères du monde entier prennent leur part dans, je cite, «la guerre économique» mondiale.

Oui, la guerre ! Pas la guerilla, la guerre ! Celle qui est légitime, qui est le fondement même de notre développement, celle qui ne casse rien, ne brise rien, n'écrase personne. Sauf, peut-être, les travailleurs du monde entier qu'on exploite : le Chinois, l'Indien, l'Argentin ruiné par le FMI, le Roumain, le Français à qui on propose de se délocaliser en Tchékie ou aux Philippines... Bref, des gens de peu.

(1)On pourra trouver une certaine redondance dans l'expression et ce n'est pas faux. Mais l'effet stylistique aussi médiocre soit-il se voudrait l'écho linguistique de l'objet tout aussi médiocre qu'il désigne.

(2)Il est vrai que défendre les pauvres, les déclassés, les émigrés, n'implique pas qu'on partage leur quotidien. Jack Lang, qui aime tant la jeunesse de la grande couronne, vit place des Vosges...

(3)Cette formule, elle, n'est pas de mon fait. Elle refleurit à tous les micros de ceux qui ont choisi le pathos comme seule catégorisation intellectuelle. N'étant jamais sûrs que leur message passera, il préfère assurer leurs arrières.

(4)L'exemple canonique étant en la matière l'affaire Aldo Moro en 1978 (voir Leonardo Sciascia, L'Affaire Moro)