Mercredi 15 septembre, au moment du vote de la loi sur la réforme des régimes de retraites, les députés socialistes demandent pour chacun d'eux un droit de parole de cinq minutes. Ce stratagème (car c'en est un : que diront-ils en un si court laps de temps qui puisse changer la décision ? Il ne s'agit donc pas d'une entreprise de fond, mais d'un exercice formel destiné à prouver à l'opinion publique qu'ils sont combatifs, déterminés. Une vraie opposition, en somme.), ce stratagème est considéré par le président de l'Assemblée comme un moyen d'obstruction démesuré. Il suspend la séance pour que la représentation nationale passe le plus rapidement possible au vote. La gauche pousse des cris d'orfraie, poursuit au sens propre l'affreux monsieur Accoyer, lance le mot de forfaiture, revient dans l'hémicycle écharpe tricolore sur la poitrine (pour ceux qui ont un mandat municipale). L'heure est grave, la République en danger. C'est alors que monte à la tribune une députée communiste qui, avec le plus beau sens de la nuance, soutient que l'on vient d'assister à un putsch.

Un putsch ! Sait-elle ce qu'est un putsch ? Sait-elle qu'elle n'est pas au café du Commerce, avec des copains, quand les mots peuvent parfois s'égarer ? Un putsch ! On attend les forces armées dans les rues, l'interdiction des journaux, les premiers emprisonnements.

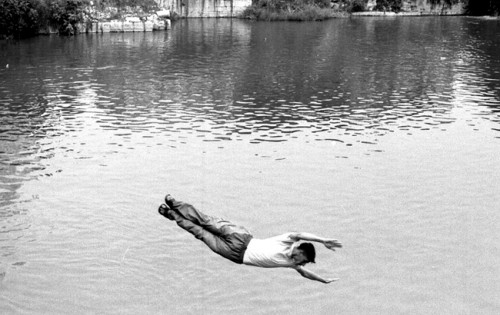

Le soir même, Arte diffuse un documentaire sur Juan Carlos d'Espagne, relatant notamment la tentative de coup d'État de Tejero aux Cortes, diffusant la séquence très forte d'un roi en habit militaire, qui se porte garant de la démocratie. Voilà un putsch, un vrai ! Le monarque est sérieux, grave. Il n'est pas là pour se faire bien voir des gogos de sa circonscription.

L'iniquité d'une réforme (et sur le fond, celle du gouvernement est injuste et inefficace) est une chose ; sa contestation par les voix/voies du cirque en est une autre. Crier au parlement bafoué pour quelques bavardages de moins est une argutie procédurière calamiteuse. Surtout lorsqu'on se rappelle combien la Ve République est une démocratie de partis-godillots où tout est joué d'avance, où le suivisme des formations au pouvoir est le premier signe d'une représentation méprisée. Ne reste plus alors que la mise en scène de soi, une contestation parodique, une scénarisation obscène pour masquer ses propres turpitudes. Car ceux qui braillaient mercredi étaient les mêmes qui s'indignaient des réformes Balladur de 1993, sur lesquelles ils ne sont jamais revenus.

Alors, un putsch ! Qu'ils continuent ainsi leur double jeu, indignation de façade et acquiescement sur le fond, rodomontades de médiocres tribuns et vacuité de leurs alternatives sociales et économiques... La déliquescence politique actuelle rappelle les splendeurs de la IIIe République, Marx a beau écrire que l'Histoire ne se répète pas, sinon en farce, il n'y a pas de quoi rire !