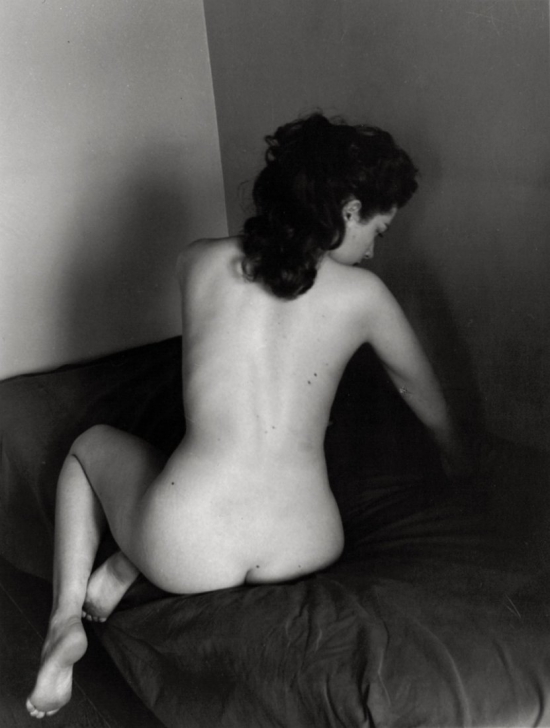

Est-ce l'association rebattue de la mort et du sexe qui a fait ressurgir, après les quelques lignes sur Mapplethorpe le cliché qui suit, daté de 1950, dont Edouard Boubat est l'auteur ?

Mais la manière dont je la regarde (précisons ici : la photographie, pas la jeune femme. Pas encore) ne touche pas vraiment à cette question, parce que je ne vois pas, je ne sens pas cette puissance morbide en mouvement dans ce noir et blanc. Bien au contraire : il y a une vitalité et une fluidité qui en sont l'essence, et c'est donc en me délestant de cette pensée initiale de la mort qui organisait l'autoportrait de Mapplethorpe que je me fonds dans l'univers de Boubat.

En fait, il s'agit surtout de comprendre la singularité prenante de cette photographie, à mes yeux la quintessence du désir photographié, quand l'époque est à la démultiplication des corps nus, si l'on s'en tient au seul ordre de l'image, il n'est guère possible de comptabiliser nos rencontres avec la nudité : clichés de mode, publicités, magazines féminins et pour hommes, porno sous toutes ses formes : revues, films, internet, pro ou amateur... Nous n'en avons jamais fini. Des culs, des seins, des sexes, féminité et virilité, selon les envies et selon des modalités très différentes : du flou lointain des paparazzi au porno chic de Richardson en passant par le glamour papier glacé de Vogue, le vaporeux de David Hamilton ou l'érotisme à corde raide d'Araki. Tout est possible et autant le dire : il y a rarement en la matière des résultats qui plaisent et émeuvent. C'est l'excitation (et la frustration) qui domine. Le thème semble épuisé.

En découvrant cette photo de Boubat, l'histoire remonte à cinq ou six ans, j'ai vu immédiatement le sommet indépassable (et depuis lors, toujours indépassé, alors même que j'ai cherché quelque chose qui s'en approchait, ce qui fait que les nus regardés ne se comptent vraiment plus) d'un imaginaire physique, où se mélangent mystère, sensualité et une forme gracieuse de pudeur.

Avant même de trouver un sens au cliché de l'artiste, il faut s'arrêter sur le premier tournant de l'histoire qui est, justement, la possibilité, pensée inconcevable, d'être étonné. La surprise est d'autant plus grande qu'elle se concentrait sur un sujet dont le traitement vulgaire, jusque dans ses prétendues recherches, fourvoie la photographie vers le convenu bas de gamme ou, pire encore : l'alibi esthétique ou, plutôt esthétisant (1). Et pour ce faire, la vulgarité et les effets faciles sont des critères majeurs : poses suggestives, frontalité du regard (2), le vaporeux, l'environnement chic, etc.

Rien de tout ce n'apparaît dan le cliché de Boubat. Si l'on considère d'abord la qualité de l'exposition et de son traitement, nulle poussée dans les contrastes pour marquer le corps ou son environnement d'un sens supplémentaire, ce dont veut se charger trop souvent le travail d'esthétisation. La sobriété du spectre noir et blanc ne détourne pas l'attention : tel est le paradoxe de cette photo. En ne soulignant rien de précis par une empreinte technique bavarde, Boubat concentre le caractère fortuit de la prise. Sans doute cette œuvre procède-t-elle d'une longue élaboration ; du moins ce qu'on nous en donne en cèle-t-il la réalité. Ainsi pense-t-on au commun d'un petit matin, dans un été chaud, quand le linge même est une gêne. Tout est silencieux dans la pièce. Le lit est en désordre : reste d'amour ou simple négligence, au choix. Le photographe est en aplomb de la jeune femme, créant un effet singulier de distance. Alors que souvent l'objectif "mange" le sujet, comme la préfiguration du désir du spectateur, ici, il reste en deçà. La verticalité, dans son invraisemblance furtive ne laisse pas de place à la complaisance. La jeune femme est dans sa tranquillité abandonnée. Elle dort. Il ne peut en être autrement. Elle n'est pas là pour nous, et c'est dans cet oubli de soi et de l'autre que le désir particulier surgit (3). La suspension du temps et du mouvement engagent l'œil à la contemplation.

Une masse noire capte le regard : la chevelure, qui se répand, à la fois abondante et désordonnée. Elle est la marque de la sensualité et le masque absolue de l'identité. Le spectateur contemple une femme sans visage, laquelle substitue à la reconnaissance (qui elle est, à qui nous pourrions donner un nom) un mystère qui lui fournit justement une réalité plus grande. Le dépeigné est de fait le reste d'une histoire passée. C'est la trace fantasmée du plaisir, dans un écho baudelairien. Un classique en somme. Mais que serait ce signe de la féminité, ce bonheur profus s'il n'y avait ce geste impossible : le bras replié dans une angulation impossible et qui, tout en appartenant à la jeune femme, vient se poser sur le cou, ainsi que le ferait un amant attentif. Là est une des richesses magiques du cliché. Cette main, avec les doigts délicatement écartés, barre la chevelure, la traverse, et raconte une caresse sans la montrer et cette gestuelle sèche, presque acrobatique, désigne la continuité du corps par le dos, légèrement alangui. Le bras, le dos, la raie des fesses, comme une logique diagonale remplissant la photo, chargeant la surface à peine marquée du dos, justement, d'une sensualité exquise (4).

Puis, la rondeur des fesses, qui n'aurait rien d'original, s'il n'y avait cette ombre double pour en sublimer la sensualité. C'est la chute des reins et la cambrure légèrement foncée qui rappelle, dans sa beauté désirable, un tableau de Bonnard intitulé Le nu à contre-jour, en date de 1908. C'est surtout le noir sublime et rêvé cachant par la blancheur du drap la base de ces mêmes fesses. D'être ainsi en partie cachées (sans parler alors que les jambes n'existent pas), elles s'offrent davantage au regard. Leur suggestivité douce, comme si l'œil n'avait pas besoin d'une exhaustivité anatomique pour trouver son bonheur, est la magie même de ce cliché. Tout est dans la contradiction de cette image qui, dans la retenue de sa composition, produit une sensualité inaccessible pour celles qui ne nous privent de rien. Mutatis mutandis, on trouvera une idée semblable dans le souvenir que nous laissent ces actrices des années 50 ou 60, dont nous n'avons jamais vu que les épaules nues, quand nous oublions sur le champ les ridicules nudités contemporaines.

D'une certaine manière, la beauté de cette photo ne tient pas à son réalisme (il ne s'agit pas de photo-journalisme. Il n'est pas question de rendre compte d'un événement) mais à sa vraisemblance, à cette intrusion d'un possible et même d'un déjà-vu dont l'esprit veut garder la mémoire ou le secret. La beauté magique de cette jeune femme excède de très loin ses formes douces et généreuses. C'est dans son endormissement qu'elle révèle sa vitalité, et par sa vitalité alanguie sa physicité. Ce point est le sujet essentiel de la photo et son encadrement double : en haut les deux pans du mur et l'arête de leur "rencontre", en bas, l'obscurité qui efface le lit, n'en souligne que mieux la puissance. Cette beauté, quoique masquée et circonscrite, est pleine et entière.

Le désir le plus profond contient en lui une part de silence et d'inachèvement. Le cliché de Boubat cerne magnifiquement ce paradoxe. (s')offrir est peu de chose s'il s'agit d'éviter à l'autre (ici le spectateur) de faire son chemin personnel vers l'objet de son désir. C'est ce qui manque trop souvent, aujourd'hui. Le photo de Boubat a plus d'un demi-siècle. Faut-il croire au hasard ? Ou bien le charme qui la constitue (5) tient-il aussi de ce qu'elle nous raconte un temps lointain, où le corps pouvait encore se voir à la dérobée ? Ce n'est pas, de toute manière, dans ce qui circule dans l'époque contemporaine que l'on peut découvrir un bonheur aussi fort. La libido y trouve peut-être son compte mais le résultat est maigre. Cette photo est le point d'ancrage de cette tentation du nu. Pour l'heure, rien au dessus.

(1) Si l'on veut bien rire des argumentaires sirupeux des photographes de "filles" cachant mal leur intérêt très "juvénile", ce que, dans le domaine littéraire, Gabriel Matzneff illustre parfaitement.

(2) Bien loin de l'absorbement cher à Michael Fried. Mais il est notable que longtemps la frontalité fut bannie des publicités de lingerie. Il ne fallait pas "exciter" (ou provoquer ?) le spectateur, notamment sur des panneaux d'Abribus. Le "Regardez-moi dans les yeux" d'Eva Herzigová pour Wonderbra marqua une rupture.

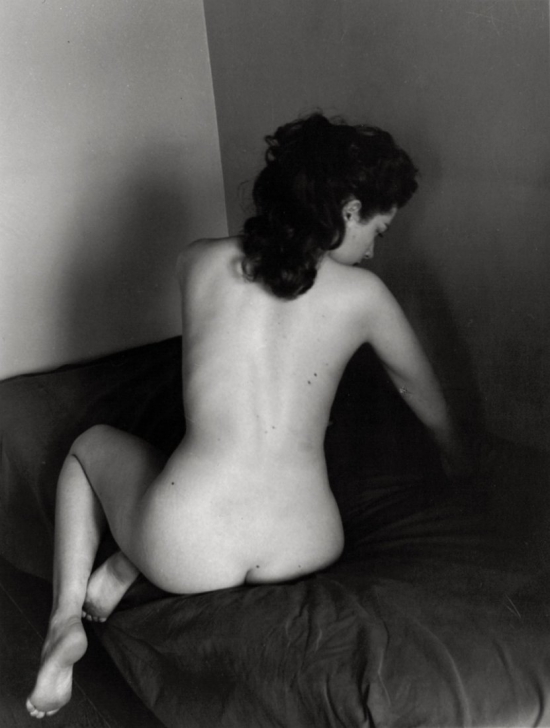

(3)Il suffit d'un rien, évidemment, pour que le même principe produise un effet différent. Boubat, dans ces années-là, prend le cliché qui suit.

Grand ratage. Impossible d'y croire, c'est-à-dire d'être séduit, emmené ailleurs. Le cliché désigne de manière excessive ce qui est offert...

(4)Et c'est très curieux de voir que ce dos qui n'est pas l'objet majeur du désir est plus impressionnant qu'un autre cliché de Boubat gâché par l'excès citatif : Ingres et Man Ray, alors même que le dos est le sujet central de la photographie.

(5)J'entends ici par constitution ce que l'on peut dire d'un corps dans toute sa pesanteur