Stilleven («nature morte»), 1932

Edgar Fernhout n'est pas un peintre très connu. Il a pourtant eu le droit à une rétrospective à Amsterdam au début des années 90. Il a baigné dans le monde artistique depuis l'enfance. Petit-fils de peintre, fils de la peintre Charley Toorop, amie de Mondrian.

Les deux tableaux sont assez symboliques des deux manières grâce auxquelles il a construit les modalités de son art. Certes, ils sont peints à quarante ans de distance, mais le contraste est si fort qu'on ne penserait pas à les rattacher à la même source.

Présenter le premier, d'un réalisme figuratif sans nuances, est au passage le meilleur moyen de tordre le cou à cette idée reçue comme quoi les artistes modernes ou contemporains seraient incapables de la moindre maîtrise technique. Le syndrome : Picasso, moi, j'en fais autant. Si l'on doit considérer l'évolution radicale de Fernhout comme peut la signifier la seconde œuvre, il est éclairant de savoir que ce dépouillement ne relève pas d'une pulsion brute, d'un barbouillage inconséquent. Loin s'en faut.

Cette Nature morte a la rigidité de bien des toiles figuratives du Néerlandais. Le tranchant des lignes et l'étalage des plans, la bichromie, la nudité de l'espace mural, tout cela confère à l'ensemble une sévérité quasi carcérale. On se retrouve face à un angle. Angle mort, d'une certaine manière, comme un signe de relégation, auquel correspond aussi la pointe saillante du lit. Le drap défait suggère un corps absent, un être parti. Mais rien à voir avec ce qu'on imaginerait être une puissance charnelle débridée. Le spectateur ne pense pas à un lit d'amour. Les draps ont les plis empesés que l'on retrouve chez les anciens Flamands. Quoiqu'un peu plus clairs, ils sont dans la continuité du mur, presque la résultante d'une couche superficielle qui en serait tombée. L'ensemble a une froideur d'hôpital. Rien ne semble pouvoir aérer notre regard : nous butons sur le mur. Il règne dans cette œuvre un silence insondable. La matité chromatique absorbe le bruit. Couche en forme de linceul et horizon contre lequel on se cogne. Nul ne voudrait faire de ce lieu son antre, sinon, peut-être, un ascète de stricte obédience.

Dans nombre de tableaux figuratifs, on retrouvera cette pesanteur muette, à l'arrière-plan mortifère. Le peintre y dépose une ambiance glacée et glaçante.

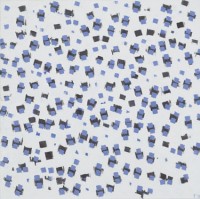

Cet univers constitue la première partie de l'œuvre de Fernhout. Puis, à partir de 1957, celui-ci rompt avec le classicisme thématique pour s'orienter vers des toiles faites de taches qui, au fur et à mesure que son travail se développe, s'espaceront, comme si le fond gagnait du terrain, revenait à la surface pour suspendre ou détruire son geste. Il y avait l'œuvre faite, le réel visible, et une onde sismique est venue décomposer le réel, en faire un puzzle.

Winter, 1973

Car ce n'est pas le temps de la peinture-matière. Fernhout ne s'engage pas vers un espace autre, dans la seule bi-dimensionnalité du support. Il y a une énergie volatile qui subsiste. Il intitule son tableau Winter (Hiver), non pas Composition X ou motifs bleus et noirs sur fond bleuté. Les mots sont encore là mais c'est la peinture qui est comme dans l'impossibilité de rassembler les morceaux. Le langage reste mais la peinture en soustrait le référent. Nous ne sommes pas dans l'abstraction proprement dite mais dans la dissémination du sens, dans un temps où ce qui est advenu signifie à la fois souvenir d'un monde perdu et impossible suturation de ses fractures. Nous essayons, autant que possible, de remplir le tableau du titre, en identifiant les tons à des couleurs froides mais ce n'est guère satisfaisant. Quelque chose manque.

Cette transformation ne peut pas être traitée, je crois, comme une simple expérimentation formaliste. Elle n'est pas, parce que le temps n'est plus au grand saut vers la déconstruction ou le non-figuratif, comparable à celles de Picasso, Kandinsky ou Mondrian, confrontés qu'ils ont été aux limites d'une histoire picturale fondée sur la mimesis, en quête qu'ils ont été d'autres voies. Il y a, d'ailleurs, chez ces trois-là un feu qu'on aurait du mal à trouver chez Fernhout.

Son appauvrissement technique et formel pourrait être un exemple de cette faille ouverte au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. Chez lui, le retrait figuratif, jamais poussé jusqu'à son terme malgré tout, est un aveu. «Tout est si intérieur, si introverti qu'il m'est presque impossible de l'extérioriser, de le figurer» dit-il à G.J.P. Commelbeeck. C'est le signe d'une dissolution du pouvoir qu'il s'était donné par la peinture. Ce n'est pas qu'il n'ait plus rien à dire. Le problème est que l'appareillage ancien n'y suffit plus. Sur ce point, même si les modalités en sont fort différentes, on pense à la lente agonie des œuvres de Mark Rothko, jusqu'au noir.

Fernhout, Rothko. Il faudrait essayer de comprendre, à travers ces trajectoires singulières, ce qui a amené notre époque vers l'irreprésentable, l'impossible parole. Les camps, la bombe, la mort de Dieu, la terreur de la conscience réduite à elle-même. D'autres éléments sans doute. Tout cela pour une déconfiture du langage, des langages.

Winter est une belle œuvre, plus belle, je trouve, que la Nature morte. Mais elle marque une fin, avec ses motifs qui se répètent comme la mise en abyme de cette entreprise autour de tableaux qui techniquement se ressemblent. A la rassurante complexité linéaire et figurative d'avant répond le bégaiement des formes simples, l'aphasie presque. Et ce sont des bouts de papier sur lesquels rien ne serait écrit (ou qu'on ne saurait lire), et qui volent. C'est là aussi finir dans le silence, mais absolu. À trop la regarder on finit par s'y perdre, et en s'y perdant, on voudrait regagner le sol, un endroit, fût-ce la couche la plus dure, le drap le plus rêche, pour trouver du repos.