C'est le matin. Il fait doux et dans la cour intérieure de l'appartement de la via Sommacompagna tu regardes l'immense sapin qui atteint le cinquième étage. D'où tu es, tu contemples ce jardin privé et le ciel bleu fait un carré pur que tu remercies. La rue est calme, jusqu'à Trombetta, sur le côté de la gare Termini, pour un cappucino, une sfogliata fourrée au chocolat, et un thé froid au citron.

Le terminus des bus qui mènent aux aéroports grouille de monde. Des gens quittent Rome et tu passes. La piazza Cinquecento est brouillonne, sinistre. Tu n'aimes pas la traverser. Ce sont quelques minutes d'ennui, puis tu remontes vers la piazza della Repubblica, où l'on trouve de beaux hôtels et un MacDo. Quand tu t'y es arrêté pour la première fois, il y a près de trente ans, elle était ornée de panneaux de belles dimensions vantant des voyages pour l'URSS. C'était un autre temps. Mais tout change vite. Les vendeurs ambulants qui proposaient n'importe quoi, trois ans auparavant, ne sont plus là. Rome a été nettoyée. Tu t'étonnes toujours d'apercevoir, dans un lointain de brume polluée, les statues sombres du monument Vittorio Emmanuelle. Tu prends la rue en légère montée et tu y arrives. À Santa Maria della Vittoria. Et c'est un autre monde qui t'attend, en retrait du mouvement, quand l'agitation laisse la place à une ferveur silencieuse qui n'a plus beaucoup sa place aujourd'hui.

L'intérieur baroque t'ennuie toujours. La surcharge n'est pas ton goût, surtout celui-ci, qui manque d'unité. C'est un lieu médiocre et il est certain que ce serait une église perpétuellement vide si elle n'y était pas, la sidérante Sainte Thérèse d'Avila que Bernin a sculptée.

Mais elle est là, comme une incarnation du marbre, d'abord, dans la légèreté des plis de la pierre que le regard ne peut pas appréhender dans sa totalité. Il y a trop (mais pas un trop d'excès : la profusion du ciseau et des surfaces polies sont magnifiques) à voir. Tout saisit, à commencer par le visage, d'une finesse angélique, en abandon des attaches humaines et des rudesses de l'existence commune. Le miracle est là : la dureté est ailleurs et le marbre se soumet à la tendresse de l'emportement, du transport divin. L'incarnation du matériau est ici la désintégration des vicissitudes, leur réduction en poussière. Ses traits respirent un autre éther. Du point où tu la contemples, en contre-plongée, tu pourrais croire qu'elle est encore très proche, qu'en tendant la main tu vas la toucher mais illusion que tout cela parce que Bernin ne te laisse pas la chance de l'atteindre (et la sensation physique, que tu éprouverais en passant outre l'espace qui la protège, serait bien plus saisissante que la froideur remontant de ta main à ton cerveau). Elle s'est enfuie. Ce visage est inaccessible. Il est la surface d'une intériorité qu'il te faut imaginer, puisque sa réalité est ailleurs. Tu la contemples, béat, coupé de tous tes moyens, dans une paralysie de la pensée qui te fait croire, un temps, qu'à toi aussi l'extase est accessible.

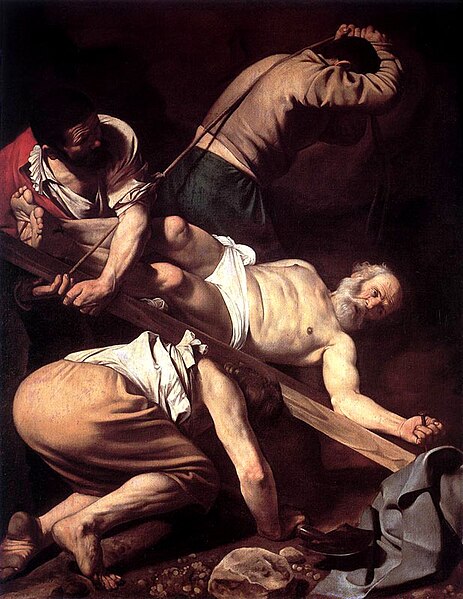

Tu penses alors, en déplaçant ton regard vers la main sans force et le pied oublieux du sol, que cette Thérèse flotte dans l'air, que son enveloppe charnelle perd sa force immédiate ; et tu te rends compte de ton erreur, quand, durant des années, tu es venu avec le sourire amusé lui rendre hommage, au-delà du plaisir esthétique (ou justement, parce que ton plaisir esthétique prenait le pas sur le reste et que tu oubliais que le Bernin n'étant pas ton contemporain ne l'avait pas imaginée de la même manière), en pensant à cette autre chose que révèlerait cet œil perdu de bonheur. La sexualisation de l'œuvre est une manière faussée de la contempler. Il n'est pas question de dire qu'on est alors sacrilège ou blasphématoire. Rien à voir avec la morale. Il s'agit de mettre de côté les images qui troublent l'interprétation et de ne pas voir, parce que le Bernin n'est pas Caravage par exemple (1), dans une exploration de la croyance quasiment exotique un jeu quasi obscène sur l'orgasme.

Il faut te départir de cette tentation pour essayer d'appréhender (mais le peux-tu vraiment ?) ce qui pouvait animer l'âme, l'œil et les mains de l'artiste en recherche de l'élan mystique, parce qu'il y a loin de notre vision moderne aux paroles que tient Thérèse dans Les Chemins de la perfection :

« Je viens maintenant au détachement dans lequel nous devons estre, et qui importe de tout s’il est parfait. Ouy je le redis encore, il importe de tout s’il est parfait. Car lors que nous ne nous attachons qu’à nostre seul créateur et ne considérons que comme un néant toutes les choses créées, sa souveraine majesté remplit nostre âme de tant de vertus, que pourvû qu’en travaillant de tout nostre pouvoir nous nous avancions peu à peu, nous n’aurons pas ensuite beaucoup à combatre, parce que nostre seigneur s’armera pour nostre défense contre les démons et contre le monde. » (chapitre VIII)

Il ne s'agit pas de revenir en arrière, de te découvrir une foi que tu n'as pas, de te convertir à quoi que ce soit. Il y a moins de « sainteté » qu'il y paraît à faire ce travail de réflexion. Cette envie reste impie, d'une certaine manière. Elle touche moins le sujet de l'œuvre que la compréhension de celui qui l'a ainsi animé.

Et c'est dans ce mystère toujours là, ce mystère touchant le Bernin, que tu regardes Thérèse jusqu'à être touché de ne pas être croyant, et en même temps conscient, étrangement, que c'est ton incroyance qui t'amène à ta manière vers elle. Tu la remercies d'être là, simplement, humblement, et tu t'en vas...

(1)Même si on est troublé par l'ambiguïté d'une autre œuvre, dans le Trastevere, quand il sculpte La Bienheureuse Ludovica Albertoni, que l'on peut admirer dans l'église San Francesco a ripa.

Les commentaires sont fermés.