Parlons franchement. Je n'aime guère le suffrage universel. Savoir que la voix inculte et abrutie vaut autant que la mienne me dérange. Il est assez désagréable d'admettre que les élections se font grâce à/à cause d'idiots qui se décident en fonction de la tête du client, de l'engueulade avec madame (ou monsieur) la veille, et que toute cette tambouille prend sauce dans l'isoloir parce que le couillon a devant lui des bouts de papier et qu'il faut bien en faire quelque chose. La plaisanterie peut plaire un moment. Elle s'avère à long terme désastreuse. Le vote est donc un danger. Pour nous faire comprendre au mieux, prenons quelques exemples.

En 2005, la France dit non à la Constitution européenne à 55 %. Était-il raisonnable de s'en tenir à ce désaveu ? C'était impossible. D'ailleurs l'intellectuel de Libération (1), son commandant en chef, Serge July résuma la situation, au lendemain du désastre :

« Ce sont des cris de douleur, de peur, d’angoisse et de colère que l’électorat de gauche a poussés dans les urnes, à l’occasion du référendum, face à la course folle du monde et face à l’incurie des hommes qui nous dirigent depuis plus de deux décennies. Comme en pareil cas, il fallait des leaders d’occasion qui nourrissent ce désarroi national. Les uns ont surenchéri dans la maladresse, les autres dans les mensonges éhontés. A l’arrivée, un désastre général et une épidémie de populisme qui emportent tout sur leur passage, la construction européenne, l’élargissement, les élites, la régulation du libéralisme, le réformisme, l’internationalisme, même la générosité. »

Que dire de plus, sinon que l'idée un homme, une voix est un non-sens historique et un risque de faillite pour la tempête libérale ?

Et que l'on ne croie pas que les Français soient les seuls débiles de l'aire européenne. Les Irlandais ne sont pas mieux qui disent non, en 2008. Buveurs invétérés de Guiness, sont-ils aptes à définir un destin politique ? La réponse est, comme on dit, dans la question.

Dernièrement, les Suisses veulent, par votation (ridicule particularisme linguistique...), limiter l'immigration.

Dans les trois cas, des cris d'orfraie, des indignations libérales et des récriminations sur des comportements liberticides et irresponsables, au nom d'une réalité économique dont on voudrait qu'elle ne se fonde sur aucune idéologie (puisque, c'est clair, le libéralisme n'est pas une idéologie mais le réel, l'inéluctable de la société !). À Chaque fois, dans le fond, le propos sous-jacent est identifiable : le vote n'est pas un droit ni même un devoir, mais un devoir de voter comme on veut que vous votiez. On peut dire ce que l'on veut, le résultat est identique. Il y a, sur fond de dénonciation populiste, la même haine de la démocratie. Les dirigeants libéraux, médias en tête, vomissent le droit de vote, tout autant que n'importe quel tyran ou que n'importe quel défenseur du régime censitaire. C'est d'ailleurs dans cet état d'esprit qu'ils furent si soucieux de la réussite des juntes militaires d'Amérique du Sud. Ils le vomissent mais jamais, bien sûr, ils ne le diront. Ils veulent l'assentiment du troupeau. Ils caressent la bêtise dans le sens du poil pour autant qu'il n'ait d'âmes révoltées à l'horizon. Ils n'aiment pas les Français, les Irlandais ni les Suisses lorsque ceux-ci n'obéissent pas par voie électorale.

En fait, ils n'aiment pas plus la démocratie que moi qui écris Je n'aime guère le suffrage universel. La seule différence tient dans l'habillage. La rudesse de mon propos me fera passer pour un fasciste (c'est le terme en vogue, une sorte de passe-partout de la pensée libéro-gauchiste), alors que leur enrobage rhétorique et leur appel à l'Histoire (2) donnent l'apparence de la bienveillance. Ils ont pour eux la structure des partis et le soutien managérial ; ils ont le plan en deux parties de Science-Po et les éléments de langage récupérés des stages de com. Je n'ai face à eux que mes doutes et une certaine écoute des pratiques électorales réelles. Mon affirmation pue la misanthropie (ou le rance : le rance est à la mode chez les ultra-modernes...) ; elle fleure l'élitisme méprisant et la suffisance facile. C'est trop peu pour ne pas passer pour le salaud de service.

Dont acte.

(1)Dont la mort est annoncée. Champagne... Je ne suis pas de ceux qui disent que la disparition d'un journal est en soi une perte pour la démocratie. La pluralité de l'offre n'est pas la preuve de la pluralité de la pensée. Il suffit de réfléchir à ce qu'est devenue la démocratie sous l'offre pléthorique de la sphère médiatique.

(2)Sur ce point, la double détente de leur argumentaire récupère avec maestria les morts des tranchées de 14 et les disparus des camps de concentration... Il faut voter libéral par peur que la guerre ne revienne. Comme si elle avait disparu (certes, elle a en partie disparu des aires de prospérité mais quant aux aires d'exploitation... Parlons-en aux africains.).

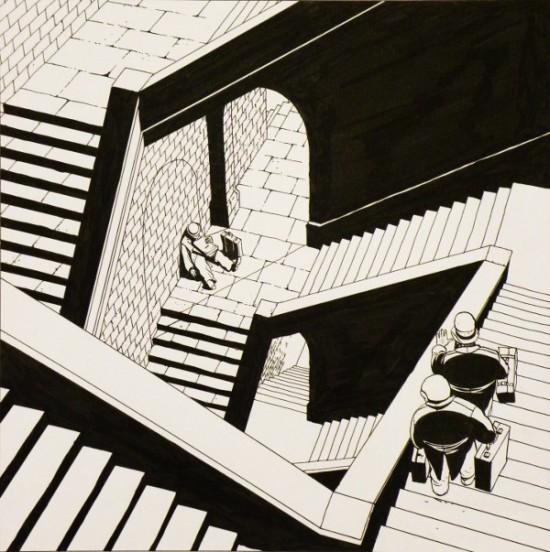

Photo : Caroline Tabet