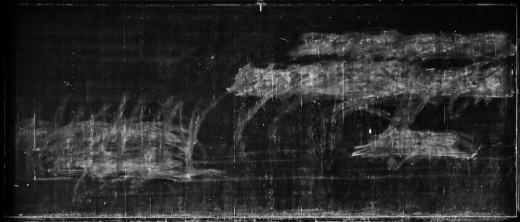

Derrière lui, le tableau noir, qui n'avait de noir que le nom car il était vert bouteille, avec en haut à droite, la date, ronds et déliés, et tout le reste de la surface était absolument parfaite, comme si jamais nul n'avait écrit, un tableau hors du temps, une grande étendue, plus large que haut, notre horizon,

sur lequel il se détachait, déjà vieux, mais nous étions si jeunes, droit, dans une blouse bleue,

et nous avions, nous aussi, notre rectangle, noir, d'un bleuté si profond que personne ne le voyait autrement que noir, quoique bleu ardoise -l'ardoise-

posée sur la table, avec le bout de craie à côté, et les deux mains posées sur la table.

Chacun avait donc son pan, le sien immense, le nôtre modeste. il était le maître et nous étions les élèves,

dans le silence de la première heure du matin, alors qu'il faisait à peine jour, et nous attendions que commencent les exercices de calcul mental, pendant lesquels, à un rythme métronomique, il lancerait des chiffres et nous inscririons les nôtres, en espérant être dans le vrai, avant de tout effacer, avec une petite éponge, et de recommencer ;

il lancerait des chiffres et nous brandirions nos ardoises, vingt-cinq ardoises, vingt-cinq morceaux d'un tableau imaginaire, comme autant de pièces qui, un jour, traceraient leur chemin,

et ce puzzle éphémère ne couvrait encore qu'une partie de son tableau, notre horizon,

mais c'était un début...

Photo : Philippe Gronon