Il aimait passer des heures sur le pont, au-dessus du fleuve. Il y avait connu les lourds cagnards et des bises affreuses, parfois.

En de rares occasions il se plaçait du côté de l'amont, pour s'épargner le soleil tombant, généralement, quand il avait oublié ses Ray-Ban ; mais il rechignait à contempler la venue du fleuve et plus encore les signes encourageants des plaisanciers ou des bateliers, rarement ceux-là, il est vrai, trop sérieux, mais les autres, oui, agitant leurs bras en guise de salut.

Peut-être ce choix révélait-il un trait majeur de son caractère, qui n'aurait pas souhaité regarder les choses en face, comme elles venaient.

Parfois, il lui semblait que les toupies du courant et les quasi vagues d'un charroi de neige fondue, venue de là-haut, très loin, étaient plus fortes, monstrueuses et le pont aurait pu être emporté. Il arrivait que des branches, voire des troncs, heurtent les piliers. Bruits craqués de faiblesse.

À l'inverse, de l'autre bord, le fleuve filait sa quenouille de sillages et les poupes balançaient plus ou moins. Tous n'avaient fait que passer. Il ne rêvait jamais de les suivre ou de les rejoindre. Il avait peu voyagé, n'était jamais sorti de son pays. Mais il trouvait singulier et presque magique que le fleuve, dans sa rectitude, finisse au loin par n'être plus rien, et les navires pareillement. Péniches lentes et chargées, ou esquifs à petite motorisation, ils achevaient leur course dans l'entonnoir de l'horizon.

Au fond, il n'aimait pas que les choses apparaissent. Il craignait l'inconnu et l'entaille. Il se rassurait de voir que tout advenu pouvait, fût-ce avec de la patience, s'écouler.

Ceux qui passaient le pont ne le voyaient donc que rarement. Ils étaient trop absorbés par leur course pour se retourner et lever la tête.

Un jour, il se demanda si quelqu'un avait remarqué son manège, ses heures passées au parapet. Peut-être... mais personne ne venait. Cela aurait dû intriguer, un homme qui regarde le fleuve. À moins que non : un simple point sans consistance pour les automobilistes qui, eux aussi, dans un axe exactement orthogonal aux navigateurs, traçaient leur chemin.

Qu'aurait-il dit à celui s'arrêtant près de lui, le guettant quelques minutes, dans sa posture immobile, avant de l'interrompre dans sa contemplation ? N'était-ce pas cela qu'il espérait ?

Que quelqu'un s'arrête...

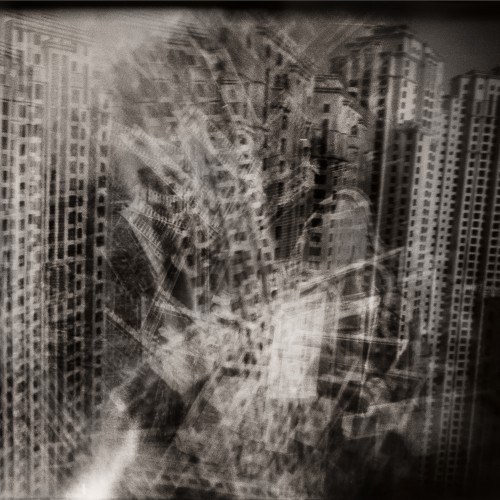

Photo : Boris Kossoy