Avait-elle déjà remarqué la lenteur de mon pas ? Peu importe. Je n’aurai plus l’occasion de lui demander…

-Si vous venez pour l’église, il ne faut en effet pas la manquer, jeune homme, parce qu’il y a des trésors à l’intérieur. Vous êtes sur le bon chemin.

Elle s’était lancée de cette manière, sans chercher par toutes ces zones d’hésitations qui nous font passer du silence à la discussion. A croire qu’elle se surprenait elle-même car, après un temps d’arrêt, devant mon visage interdit, elle ajouta :

-Enfin, vous venez pour la Madonna dell’Orto, non ?

J’acquiesçai. Depuis trois jours, je n’avais parlé à personne, sinon pour quelques mots au personnel de mon hôtel, et c’était peu.

-C’est bien, mais il est encore trop tôt, remarquez. Oui, vraiment regrettable d’ouvrir si tard mais les gens ne sont pas toujours disponibles. Sans quoi il arrive des malheurs. De vrais malheurs. Certains pensent que nous restreignons les heures de visite pour un profit quelconque, ou par mauvaise grâce. Pas du tout. Il faut que l’on puisse surveiller et les gens de la paroisse doivent vivre aussi. Nous assurons des relais en quelque sorte. Ce n’est pas toujours facile. On nous a volé la Madone de Bellini, vous savez.

Elle enfonça ses mains dans les poches de son imperméable. Pourtant il y avait soleil et l’air était doux. Cela devait être une habitude, ou le froid de la vieillesse. Elle ne souciait guère de son apparence et ses cheveux gris étaient un peu trop longs.

-Comment savez-vous que je suis Français ? Vous n’avez pas hésité une seconde.

-Je suis passé près de vous tout de suite. Vous contempliez le rio et fredonniez une chanson, en français, et sans accent. Alors…

Elle-même le parlait remarquablement. Elle m’apprit qu’elle l’avait étudié à l’université. Son premier mari était d’Aurillac. Il était venu travailler sur Padoue, dans le commerce. Ils s’étaient rencontrés ici, à Venise, près de la gare. Un hasard. Ils s’étaient mariés aussitôt. C’était un homme remarquable, comme on en rencontre peu dans sa vie.

-Puis, au moment de la guerre, il a décidé de rentrer en France pour se battre. Il n’a pas voulu que je vienne. Il avait peur pour moi. C’était difficile pour lui, de se sentir à la fois Français et Italien. Il est mort au combat, dans le Massif Central, peut-être pas très loin d’où il était né. Je n’ai jamais cherché à vérifier l’endroit. Cela faisait un certain temps que les nouvelles n’arrivaient plus. Il s’était toujours arrangé pour m’en donner. J’étais inquiète et j’avais raison. Dans les derniers temps de la guerre, j’ai reçu un jour une lettre d’un homme qui avait partagé sa vie dans le maquis. Ils sont tombés dans une embuscade et la dernière fois qu’il l’avait vu, il n’y avait pas d’espoir de le sauver. Il avait juste eu le temps de lui donner notre adresse.

Elle n’avait guère quitté Venise, sinon pour quelques séjours à Paris et dans la région de Perpignan, chez des amis, quand elle était étudiante. Mais plus jamais depuis la guerre, elle n’avait franchi la frontière. C’était impossible, trop émouvant. Le français, elle continuait de le lire et pour le parler, elle fréquentait un cercle de discussion deux fois par semaine. Elle vieillissait. Soixante-seize ans.

-Mon second mari n’était pas très francophile. Je suis restée fidèle à Cannareggio, ma vie durant. Un déménagement dans un autre quartier m’aurait dérangée. Je n’ai pas l’esprit clanique des siennois mais enfin… J’aurais mieux supporté d’aller loin, dans une autre ville.

Elle ne connaissait pas celle d’où je venais, incapable même de la situer.

-Elle n’a pas beaucoup d’intérêt, en fait. Pas laide mais rien qui puisse attirer.

-Je suis sûre qu’elle a son charme. Il ne faut pas imaginer que Venise, vivre à Venise, soit si drôle.

Elle avait des yeux verts et pénétrants.

-Je vous emmène. Cela ne vous dérange pas ?

Je souriai. Elle fit quelques pas, s’arrêta et rebroussa chemin en m’invitant de la main à la suivre.

-Nous avons le temps. Il n’est pas encore l’heure de l’ouverture. J’ai bien une clé mais ce ne serait pas courtois de faire une visite privée.

Nous prîmes à droite et en avançant sur le petit pont elle me montra une maison précédée d’une cour qui descendait doucement dans l’eau. Un endroit singulier, comme laissé à l’abandon.

-C’est le dernier…(un mot vénitien que je ne compris pas vraiment et que je n’osai lui faire répéter pour désigner les ateliers où l’on réparait les barques.). Il y a eu une époque avec des centaines d’endroits semblables. Ce serait le dernier.

-Maintenant…

-Maintenant, les embarcations sont en plastiques. Alors…

Elle salua une voisine, puis un gamin qui passait, se retourna vers moi en haussant les épaules.

-Ce sont des choses normales, la modernité. Mais vous n’oublierez pas l’endroit, j’espère.

Elle répéta le mot. Le régionalisme m’échappa à nouveau. Ce fut une trace qui passe, le sillon d’un esquif qui se referme. J’ai depuis, dans ma tête, un mot que je transcrirais ainsi : squore (ou scuore) sans savoir s’il correspond à une réalité tangible. Et pour rien au monde je ne voudrais entreprendre de recherches pour vérifier son exactitude. Il est. Je vis avec lui et dans mon monde il est le sésame de cet après-midi ensoleillé et de ce visage ridé au sourire quelque peu édenté qui se proposa de m’accompagner vers la Madonna dell’Orto. Je voulais l’inviter à prendre un café mais elle déclina l’offre, comme s’il avait fallu faire vite.

La gardienne était si ponctuelle qu’à peine nos premiers pas engagés sur la place, nous vîmes la porte s’ouvrir et le visage de l’hôtesse se froisser dans le soleil qu'elle prenait de face alors qu'il tombait sur nos nuques. Mon accompagnatrice et elle se saluèrent, échangèrent quelques mots. Elles se connaissaient bien et parfois les rôles s’inversaient. C’était elle qui ouvrait l’église. Les gens du quartier s’étaient ainsi organisés pour que l’édifice soit à la fois ouvert et surveillé. Dans l’obscurité neuve et profonde, mon guide de hasard m’indiqua de la main l’aile gauche du bâtiment.

-La Madonna. La Madonna.

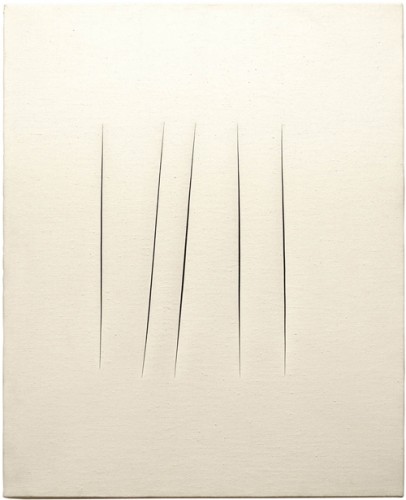

Sur un autel sans éclat, on avait disposé la photographie, à la dimension –du moins pouvait-on faire une telle conjecture – du Bellini dérobé.

La vieille vénitienne, très légèrement en retrait, à mes côtés, avait un regard intense, tendu vers l’illusion de la grâce absente, absente à jamais peut-être. Son âge devait l’empêcher de pleurer, surtout devant un inconnu bien plus jeune, admiratif, sans doute, mais placide, extérieur au drame. Cette retenue m’étreignait. Plus que de la résignation ou de l’orgueil, elle était un voile de noblesse. Pour moi, cette image disparue était de l’histoire, une discussion d’esthétique ; pour elle, l’écho de toute une vie, les méandres de l’eau et les venelles de sa mémoire.

-La plus belle du monde…, murmura-t-elle.

Et si j’avais pu la voir vraiment, j’espère que j’aurais eu envie d’en dire autant. Mais elle n’était pas là… J’essayais d’imaginer.

C’était déjà ainsi qu’elle l’avait évoquée quand au fil de notre marche, le long d’un rio, elle en était venue à la représentation de la Madone. Sans l’avoir vue encore et, de toute façon, l’espoir perdu d’avance, puisque ce ne serait plus que son image, j’en connaissais la douceur, la bienveillance sage, qui n’était pas simplement une émanation des yeux mais la densité de la posture humaine, débarrassée de tout son hiératisme byzantin.

-Vous comprenez ?

Elle plaçait cette image doublement irréelle dans une éternité imparable. Je compris dès le début qu’il eût été inconvenant de juger de la grandeur de la toile, de sa valeur, et, quoi qu’il en soit, mes mots seraient tombés en grêle comme dans un puits. Je me taisais. Je fis quelques signes de tête.

Elle me montra donc le souvenir de la beauté de Bellini. Et là encore, je me tus, pour que ce silence ne puisse être interprété que comme un mélange d’émerveillement, de respect et de compassion. Elle me laissa seul avec le tableau, avec cette double absente : absence de la chair, absence de l’œuvre, et pourtant si captivante de sa disparition même. Elle revint auprès de moi. Dans la crainte sans doute d’une déception de touriste trompé, à qui on vend une copie pour l’original, elle me glissa qu’il y avait d’autres merveilles dans cette église. Tintoretto y avait peint le Jugement universel (ainsi qu’elle l’intitulait et il me fallut un peu de temps pour comprendre qu’il s’agissait du jugement dernier) pour lequel il avait écouté les conseils de Titien. Elle me raconta la rencontre entre Titien et Tintoretto, avec une douceur toute théâtrale.

-Dis, Tintoretto, tu peins le Jugement universel.

-Oui.

-C’est bien, Tintoretto. Mais ce sont tous les hommes, alors ?

-Oui, tous les hommes.

-Et les noirs, Tintoretto. Où sont les noirs ? Si tu peins tous les hommes, il faut des noirs !

Alors, avant d’entamer un long monologue sur les éclairages défectueux, possibles, appropriés avec les surveillants (qui étaient ses amis), elle me déposa à un endroit précis devant le chœur, pour me montrer les deux nègres que le peintre s’était empressé d’ajouter.

Elle connaissait cette histoire parce qu’elle était de la paroisse et que ces choses finissent par se savoir quand on s’y intéresse un peu. Elle avait travaillé dans une compagnie d’assurances, après son droit. Mais la ville était si riche, si merveilleuse que l’on vivait sans cesse au contact des œuvres. Alors elle avait appris au fil des années. D’ailleurs, maintenant qu’elle était en retraite, il lui arrivait de passer en début d’après-midi voir si des touristes français désiraient son concours. Le temps est lent quand il n’est plus qu’à soi, disait-elle.

-On pourrait croire que je chasse le touriste, que je le guette, comme une voleuse. C’est ma façon à moi de continuer à vivre, d’être là. Venise est une ville morte, une ville qui meurt. Si, si. Tout finira un jour.

Je hochai la tête pour signifier qu’il ne fallait jamais prononcer ce genre de phrases.

-Si, si. Je sais bien que mes propos sont banals et qu’ils sont en même temps très vrais. Vous serez mort et moi aussi. Venise s’enlise. La vase, jusqu’à un mètre vingt dans les rios. Des Hollandais ont bien essayé de pomper mais à coup sûr des maisons entières s’écrouleraient. C’est l’enlisement qui fait que tout se tient. Imaginez que le champignon qui vous ronge soit aussi celui qui permette encore de résister à un mal encore plus profond. Alors Venise se fait belle, propre autant qu’elle le peut. Bien plus que dans ma jeunesse. Un peu comme on habille un mort avant la cérémonie. Mais vivre ici l’hiver, c’est aussi être transi d’humidité, transformer la moindre sortie en une lutte contre le froid et l’engourdissement.

Elle fit quelques pas et devant nous se dressa la tombe de Tintoret, à droite du choeur.

-La vie est un mélange. Un balancement. Tout vit par le mouvement. Tout finit par le mouvement. On vient ici regarder un tableau de Tintoretto. On vient y voir la dépouille de Tintoretto.

-Je ne savais qu’il était enterré ici.

Elle s’arrêta, posa sa main sur mon avant-bras. Les yeux mi-clos.

-Jacopo Robusti. Jacopo Robusti. Il Tintoretto.

Elle ajouta quelques mots que je ne compris pas, après quoi elle esquissa un sourire. Peut-être parlait-elle au Tintoret dans une familiarité qui m’échappait complètement. Dans le silence vénéré de cette église, il était plus qu’un peintre : le compagnon de toute une vie. Celui qui, dès sont plus jeune âge, dans la grandeur retenue de ses couleurs, lui avait fait lever la tête vers un autre monde. Celui qui, plus tard, avait été le point de départ vers les lumières ferventes de l’art, comme en gardaient tant les églises et les musées de Venise. Celui vers qui elle revenait, pour le garder avant d’aller à San Michele, sur l’île qui servait de cimetière, où elle serait à jamais éloignée de lui, mais près des siens. Dans le désespoir né de la disparition de la Madone de Bellini, je me suis demandé s’il n’y avait pas la terreur inavouée de cette mort touchée de son vivant. Il en était peut-être de la peinture volée comme des enfants partis avant leurs parents. Le tableau vieux de plusieurs siècles que cette dame se lamentait d’avoir perdu était un être qui devait demeurer après elle. Son souci de le voir briller dans l’église avait été une contribution à l’avenir, à la perpétuation d’un esprit, d’une parole.

-Vous comprenez, la disparition du tableau est une catastrophe, me dit-elle en sortant de l’église. Il faisait partie de notre monde. En plus, maintenant, l’église paraît plus vide. Les gens viennent moins. Ils savent que le chef-d’œuvre n’y est plus, alors ils passent leur chemin. Vous avez bien voulu m’écouter mais ce n’est qu’un grain de sable. Il arrive que pendant des journées entières nous ne voyions personne. L’église est aussi vide que nos maisons. Parce qu’une photo ne remplace rien ni personne. Le plus insupportable, c’est d’imaginer que ceux qui l’ont volé, les exécutants, ne l’ont même pas regardée. Ils l’ont vue bien sûr, mais ils ne l’ont pas regardée. Alors que toute une vie ne suffirait pas pour en épuiser toute la beauté, la profondeur, la sensibilité.

Elle posa sa main sur mon avant-bras, ébranlée par sa propre indignation. Nous étions dehors maintenant et elle s’arrêta sur la petite place pour contempler une dernière fois avec moi le monument, sa façade.

-Les choses n’ont pas toujours le nom qu’on leur prête, me glissa-t-elle. Je vous ai dit tout à l’heure que Tintoretto s’appelait Jacopo Robusti. Pour l'église aussi, il y a deux noms. Madonna dell’Orto, à l’origine, c’est San Cristoforo.

Et elle me montra la statue qui ornait la façade, avec l’enfant sur les épaules d’un homme qui plie un peu sous la charge. Elle m’expliqua l’affaire. Dans un jardin adjacent à l’édifice, on avait trouvé, enfouie, la statue d’une femme. Et du coup, le nom de la Madone avait pris le pas sur celui du porteur du Christ.

-C’est comme cela ! Alors, il y a malgré tout une Vierge qui veille sur nous.

Parce qu’on avait volé celle de Bellini. Elle y revenait toujours. Elle semblait encore plus émue encore qu’à l’heure de notre contemplation.

-Je ne crois pas que ce soit une œuvre très facile à mettre sur le marché. Je ne suis pas experte en art, mais je doute fort que Bellini… Alors il faut se résoudre à admettre qu’il s’agit d’une commande, d’un vol sur ordre. Elle est quelque part à l’abri des regards, pour le loisir d’un homme riche qui avait les moyens de nous en priver. Je ne me fais aucune illusion. Je ne la reverrai jamais. Un jour, elle reviendra, quand celui qui nous a volés sera mort lui aussi et qu’un héritier ignorant ou intelligent, c’est l’ironie du sort, nous la rendra.

Elle eut un geste de dépit et me demanda si je restais encore longtemps à Venise.Je partais dans deux jours. Elle me sourit, m’indiqua la fenêtre de son appartement, mais ne voulut pas me dévoiler ni le numéro de la sonnette, ni son nom. Cela n’avait aucune importance. Aucune importance. Nous nous serrâmes la main avec je crois une certaine maladresse.

Je ne suis pas encore retourné à Venise et la Madone reste introuvable.