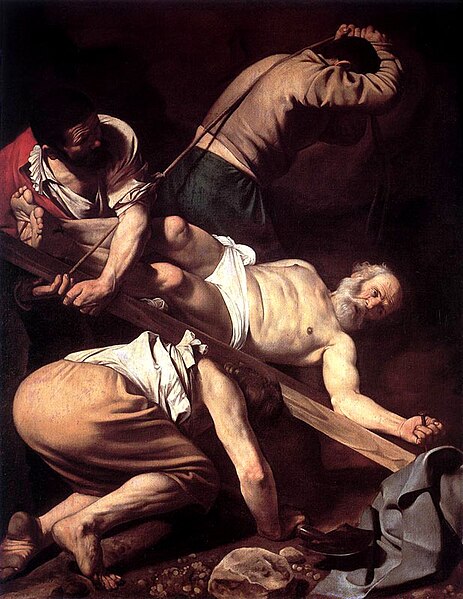

Caravage, Le Crucifiement de Saint Pierre, Santa Maria del Popolo, 1600

Si Caravage est venu pour détruire la peinture, selon la formule attribuée à Poussin, et que maints tableaux révèlent l'étonnante trajectoire d'un artiste ramenant à sa manière le verbe à la chair, il est, dans son œuvre, des audaces plus frappantes que d'autres. Ainsi Le Crucifiement de Saint Pierre. Peinte en 1600, cette toile se trouve dans la Chapelle Cerasi, à Santa Maria del Popolo, église sans beauté extérieure, placée dans un coin, presqu'en retrait, de la piazza del Popolo, aux perspectives et ouvertures si gracieuses.

Le sujet est biblique certes mais tiré des Actes de Saint Pierre, texte apocryphe. Il n'a pas trouvé une place prépondérante dans l'art pictural. Il n'obtient, pourrait-on dire, qu'un succès d'estime. Jésus avait placé la barre trop haut dans la force symbolique, le pathétique et la mise en scène. Le patron ne laissait que des miettes à son bras droit. D'autant que celui-ci avait trahi -trois fois- et son repentir ne changeait rien sur le fond. Se trouvant indigne du Fils de Dieu, il demanda à ce qu'on le crucifiât à l'envers. Tel est le premier élément essentiel (pour ne pas dire crucial) qui fonde la relation du sujet à son exploitation caravagesque. Il s'agit d'un retournement. Et d'abord du retournement d'un retournement, en somme. Au trop humain qui avait précipité Pierre dans le reniement (temporaire) répond un très humain de la matière/manière, par lequel la chair pécheresse serait, comme presque toujours chez cet artiste, visible, sensible, palpable. Pierre, crucifié, ne serait plus qu'un drame figé, un signe de l'accompli, comme en témoignent les versions de Masaccio à la Brancacci. Tout ce contre quoi Caravage se bat. Il faut que l'œuvre palpite et que la chair soit vivante. Dès lors, le sacrifice se doit d'une plénitude de mouvement.

Pierre est allongé, toujours dans l'humanité, pas encore dans le martyre. Son corps est tout occupé de la violence qui s'exerce contre lui. Il est en train de choir. Néanmoins on ne trouve rien des excès édifiants d'une chair meurtrie, moins encore la révélation d'un corps magnifié. Pierre est d'abord un vieil homme parmi d'autres : un front ridé de souci, un tronc au flasque suggéré, des bras à peine dessinés. Il est commun et sa posture a quelque chose de ridicule : un peu à la renverse, prêt à la culbute, comme dans un jeu où le plus faible serait l'objet d'une plaisanterie un peu facile. Le thème du bouc émissaire à la limite du sérieux, un vague souvenir carnavalesque, puisque durant le carnaval il y a retournement. À la limite du sérieux ne signifie nullement qu'il y ait dérision, au contraire. Le tableau, en plaçant Pierre dans cette posture à mi-chemin de la peine exécutée, en devenir du sacrifice, est l'occasion de voir le monde à l'œuvre.

Des hommes s'affairent. Trois hommes, qui peinent. Chacun à sa tâche. Le premier soutient, le deuxième soulève, le troisième tire. Ils n'ont pas de visage : ils sont de dos ou dans la pénombre. Bras anonymes de la sentence, si l'on veut s'en tenir à la métonymie, ils essaient de coordonner leurs efforts. Il faut faire levier, jouer les Archimède. Pierre est d'abord un poids, une question de physique et son crucifiement (1) une épreuve pour ceux qui s'en chargent (en somme, une charge). Le spectateur cherchera en vain la noblesse des attitudes ou l'excès de la cruauté. Caravage privilégie la vérité des corps. Ces pieds sales sont connus. L'homme ainsi fléchi, les muscles des mollets tendus, rappelle le pèlerin en admiration devant la Vierge. Similitude étrange des postures pour suggérer que la ferveur religieuse peut aussi se confondre avec le désir morbide ? Les contraires ne sont jamais très éloignés, dans le fanatisme qui pourrait les structurer. Ce mollet tendu est en correspondance avec l'avant-bras de celui qui tient la croix (et les jambes de Pierre à l'occasion). Ces deux-là ne forment qu'un seul corps. Ils sont la continuité l'un de l'autre. Comme le dos de celui qui est accroupi est prolongé par ce troisième qui debout tire la corde.

Mais n'est-ce pas d'ailleurs l'une des singularités du tableau, qui ferait, singulière trinité, de ces trois corps assassins un seul et même être, une sorte de montage quasi cubiste pour figurer l'ennemi de Pierre sous tous les angles possibles, un ennemi jamais identifiable, imparable pourtant... Et s'ils ne sont pas reconnaissables, il faudrait admettre que le crime serait impuni. Ce serait là la suprême catastrophe de l'histoire. À moins que. la corde... Cette corde, tendue, est, plus que le bois de la croix, l'instrument essentiel de la violence. Sans elle, rien ne se passerait vraiment ; nul bouleversement ne serait possible. Cette corde cristallise l'effort. Elle est le moment présent : l'objet de l'histoire qui se déroule. Elle est aussi, dans l'écho qu'on lui trouvera aux fils antiques de la vie, le signe de la rupture, le déjà-passé d'une vie qui va s'éteindre. Est-ce tout ? Peut-être pas. Ainsi raide et inflexible, elle taille en deux le dos de l'assassin. Elle en devient la colonne vertébrale. Elle entre dans ses chairs ; elle est, faut-il en douter ?, la marque, la cicatrice à venir, le souvenir de la culpabilité. Elle est le devenir, le reste, et le souvenir. Les bras levés, la tête baissée, comme dans un mouvement d'humilité, l'homme qui hisse Pierre dans son supplice inversé est quasiment dans la position du pécheur en repentance. Tout se paie, rien ne s'efface. Pierre peut mourir tranquille ; nul ne l'oubliera, dans son humilité même, à commencer par ceux qui crurent en finir avec lui.

(1)Notons au passage que les clous sont mal placés, comme toujours...