La vitre, le miroir, le rétroviseur, la flaque, le verre. Le reflet. La réfraction et la diffraction. Ce sont des lieux communs de la photographie. Et l'immense Lee Friedlander en a usé avec une belle maestria. On pourrait faire une exposition conséquente de ses clichés qui jouent ainsi de l'éclatement du réel, de sa démultiplication, quand, parfois, tout se confond, et quand, d'autres fois, il s'agit de tout éparpiller. On saisit le balancement du procédé : condenser, comme dans un rêve, décomposer, comme dans une analyse. Ainsi envisagée, dans une rhétorique qui doit à l'univers freudien, la photographie s'oriente vers l'espace de la fracture, laquelle fracture vaut autant pour ce qu'elle montre d'inédit (1), que par ce qu'elle rappelle d'évidence. Elle vient en quelque sorte sur le terrain de notre commun, le tord pour nous le rendre incertain. Je vois bien que tout est là, à sa place et pourtant dans le désordre.

Lieux communs qui ne le sont plus vraiment. Topiques du passage et du transitoire. Tout ce pourquoi la photographie est toujours en deçà et au-delà. En fait, c'est bien , parfois, ce qui nous indispose, quand elle met tout sur la table et qu'il faut nous débrouiller.

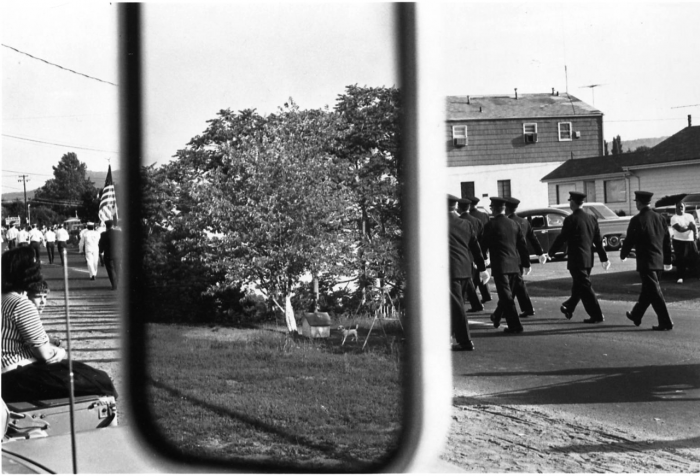

Cette photo de Lee Friedlander est sublime. Il n'est pas question d'en discuter la grandeur technique (netteté, équilibre des noirs, gris et blancs, grain, bruit...) : de tout cela, on se moque (2). L'important réside dans la structuration, dans cette manière tranchée et tranchante de découper le réel dans un sens qui redouble et détourne le fondement même de la photographie. Celle-ci procède en effet d'un cadre (produit d'un cadrage) par quoi le pris se définit en fonction d'un hors-champ. un cliché est bien une fenêtre et ses bords marquent l'entaille faite. Et même si nous ne semblons pas y faire attention, cette réalité des bords oriente, parmi d'autres paramètres, l'appréhension de ce qui nous est donné à voir. C'est aussi par ce qui est coupé, amputé, exclu que l'œil formalise, compose une lecture de la photo.

Or, en jouant, de manière aussi centrale (même s'il n'est pas centré), avec le rétroviseur, Lee Friedlander rompt cet équilibre du dedans et du hors-de. L'exact découpage sur toute la hauteur de la photo induit que cet autre élément de vision prend une place très particulière dans cette histoire-là. On trouve, y compris chez cet artiste, nombre de clichés où le rétroviseur ouvre un petit espace dans l'ensemble, pour dévier le regard, comme s'il avait une fonction de clin d'œil. C'est d'ailleurs pour cette raison que son utilisation récurrente perd de son efficacité et tourne au gimmick, à la manière technique. Il arrive qu'on s'étonne ou qu'on s'amuse, mais le soufflé retombe vite. Lee Friedlander dépasse largement cette problématique puisqu'il ne fait pas de la vue rétrovisée une anecdote. Cela signifie qu'il met une équivalence entre les deux réalités saisies ; non qu'elle soient semblables (équivalentes) mais parce qu'aucun des deux ne prime sur l'autre. Tel est le premier enseignement à en tirer. Il n'est pas possible de hiérarchiser ce que le photographe nous montre. Il n'y a pas de premier plan, ni de second plan, même métaphoriques, mais deux réalités consubstantielles qui se tiennent bord à bord, dans des espaces différents. En conséquence, le défilé n'encadre pas l'arbre, et l'arbre n'est un dérivatif du défilé puisqu'il n'en rompt pas la continuité : il ne fait qu'en suspendre la linéarité graphique.

Si l'on s'intéresse à la composition, de facto les deux univers mis en relation (3), se chevauchant, sont pour le moins antithétiques, et ce à plusieurs niveaux. Sans essayer de tourner l'affaire à une accumulation d'éléments binaires, qu'on pourrait rendre sous la forme d'un tableau, repérons le principal. La scène du rétroviseur est centrée sur la nature. L'arbre en est l'élément structurant : il s'étale, par son feuillage, et la pelouse qui le précède ne sert qu'à donner l'idée d'un espace inoccupé, très vaguement sauvage, quoiqu'on l'associe sans mal à une maison dont il serait l'avant-scène. Cette irruption naturelle tranche avec ce qui l'environne, puisque, de chaque côté, nous repérons les détails d'un défilé militaire. Suivant une diagonale ascendante allant de droite à gauche (pour le spectateur), des hommes en uniforme traverse l'objectif. Ils marchent, dans une rue bordée de maisons et de voitures garées. Le drapeau national donne à cet événement un caractère solennel, sérieux. Hommage ? Commémoration ? Fête nationale ? Il n'y a pourtant pas foule pour applaudir le spectacle. Cette absence surprend : la photographie américaine est habituée à capturer la liesse populaire. Pas ici. Pour ajouter à l'étrangeté, les hommes sont pris de dos. Ils s'éloignent. Les plus proches sont-ils les derniers de la file ? Peut-être. Il leur manque, en tout cas, une rigueur dans l'allure qu'exploite l'angle de vue. Tout cela manque d'unité.

Les hommes d'un côté (ou plutôt des deux côtés), la nature de l'autre. Pour les premiers, la mobilité socialement organisée ; pour la seconde, l'implantation, la fixité éternelle. Telle est la deuxième opposition. L'apparente dialectique du passage et de la permanence, du mouvement et de la fixité. Pourquoi ? Sinon parce que, dans cette situation particulière, les seconds termes résultent des premiers. La marche militaire assure symboliquement la tranquillité, la quiétude de la petite ville ou de la banlieue que traversent les uniformes. L'arbre, la pelouse, le chien, la niche du chien ont un prix et si Dieu bénit l'Amérique, cela ne suffit pas. Il faut bien que certains s'engagent à ce qu'il en soit ainsi. Des hommes. Pendant que les civils regardent : c'est le rôle des deux personnages assis, sur la gauche de l'image, et de l'autre, unique, à sur la droite. La construction de la photo n'est donc pas seulement fracturée dans l'espace ; elle l'est aussi dans le temps symbolique qu'elle suggère, quand elle unit la violence potentielle (et légitime, pour reprendre l'expression de Max Weber), celle de l'Etat, et le gain qu'en retire la population : un certain confort nimbé de reconnaissance. Il faut un public, pour que cette histoire ait un sens. Le sens que donne à la marche l'histoire elle-même.

Et c'est à ce niveau qu'on sent poindre une ironie cruelle. Trois témoins de la grandeur nationale, voilà qui fait peu, surtout quand on les examine d'un peu plus près. Sur la droite, les bras un peu ballants, dans une posture qui permet d'envisager le mouvement, comme s'il allait monter dans sa voiture, le personnage semble peu concerné. Sur la gauche, l'enfant regarde vers l'arrière. Sans doute vers ce qui vient, mais qui n'apparaît dans le cliché que comme une ombre. Il rompt, par son orientation, l'unité du spectacle, à la différence de la jeune femme (sa mère ?), qui suit le mouvement, mais avec un relâchement du haut du corps qu'on assimile à une mollesse ou à une lassitude. On voudrait dire : ne parlons pas du chien, mais justement si. Près de sa niche, il semble lui sur le qui-vive. Il est, aussi ridicule soit-il, en proportionnalité, il est le seul dont la posture soit à la hauteur de l'événement. Il n'est pas l'acteur principal de la scène, mais il a la position centrale. On ne le remarque au début mais, ensuite, comme ces détails qui nous agacent dans la vie courante, on ne voit plus que lui. Il n'est pas certain qu'il faille lui donner plus d'importance mais, de facto, il en prend une dont on ne peut se défaire.

Dans cette perspective, et si l'on veut bien considérer la manière même dont cette photographie de Friedlander nous apparaît, c'est-à-dire comment les différents éléments qui la composent s'inscrivent dans le regard du spectateur, il se trouve que le glissement du plus visible : un défilé militaire, une parade, dans une petite ville américaine, vers le moins visible : dans le rétroviseur, un arbre, certes, mais aussi une niche et un chien, lequel cabot cristallise toute l'attention, tourne la prétention historique de l'homme à la déconfiture. La niche, c'est, à bien y regarder, une maison en plus petit. En arrêt près de sa demeure l'animal voit le défilé sans qu'on ait, a priori, l'impression qu'il le voie. Illusion d'optique, retournement des positions propres à l'enjeu photographique puisque les sens s'y inversent. Mais ici, paradoxalement, ils se rétablissement et ce qu'il voit le met en arrêt. Bien loin de le rassurer, cette parade l'inquiète. Dans un monde où rien ne peut plus, ne doit plus étonner, où tout passe, le chien de cette photo est le seul qui n'acquiesce pas à la naturalité de cette violence montée en spectacle...

(1)Mais le mot est malheureux. L'inédit est étymologiquement le monde de la parole, comme l'inouï celui de l'écoute. Pour la photographie, où est la justesse ? L'"invisible" ne convient pas puisqu'il n'est pas forcément question de faire apparaître ce qu'on ne pouvait pas voir. Il ne s'agit pas toujours de révéler ; il est aussi question de mettre sous les yeux le déjà-là, le visible devant quoi notre esprit ne réagit pas. Cette insuffisance rhétorique a sans doute des raisons historiques, parce que la photographie n'a pas deux siècles. Mais pas seulement : elle induit aussi l'étrangeté qui nous habite face à ce qui n'est pas si éloigné de nous, sans être réductible à ce que nous en sav(i)ons. C'est l'unheimlich de la prise photographique.

(2)Une fois pour toutes : la belle photo, techniquement bluffante, mathématiquement parfaite, esthétiquement travaillée, n'a aucun intérêt. Elle ne passe pas l'épreuve du sens, le plus souvent. Elle n'a pas d'âme.

(3)La relation n'est pas qu'une affaire de liens ; c'est aussi un récit possible, puisqu'on relate une histoire.