Il y a eu au moment des vacances d'hiver, quand tout le monde frétillait à l'idée de s'offrir des cadeaux, de se retrouver en famille, de s'empiffrer, d'être en zone skiable ou sous les tropiques, un grand malheur. Il a neigé plus que de raison et cela fit grand scandale. L'homme postmoderne n'aime pas la contrariété.

Nous avons déjà eu l'occasion de constater comment celui-ci s'arrangeait de son historicité. Alors même que le devoir de mémoire, l'inflation commémorante vont leur train, il est de plus en plus sensible que les générations qui nous succèdent ramènent l'épicentre de la pensée historique à la seule grandeur de leur nombril. Il faut dire qu'ils ont été largement aidé par des structures étatiques qui, si elles nous abreuvent d'obligations mémorielles et de cérémonies factices, ont bien pris soin de morceler le passé pour mieux déstructurer le continuum des événements lointains et proches. Ainsi n'est-il plus étonnant d'entendre des jeunes gens décréter que tout ce qui était avant eux est définitivement obsolète, projetant d'une certaine manière un impératif technologique (domaine dans lequel le renouvellement est roi et pris dans un mouvement incessant) sur une filiation généalogique qui fait passer la génération précédente pour une antiquité. Ils en sont alors à de se demander sincèrement (c'est-à-dire bêtement, car la sincérité est un avatar respectable de la naïveté) comment nous pûmes survivre dans cette misère d'objets. L'Histoire n'est plus un processus, un fil auquel nous sommes (r)attachés mais un pensum scolaire dont on se débarrasse très vite.

Il serait facile d'objecter qu'il y a un ou deux siècles le quidam ne s'inscrivait pas plus dans le passé que ces braves petits dont je fustige l'ignorance. À ceci près que nos illustres ancêtres participaient d'une communauté de traditions organisant et justifiant les faits et gestes du quotidien, leur rappelant d'où ils venaient et où ils allaient, même si ce n'était pas très loin. À ceci près que nos contemporains en phase d'adulescence infinie ont eu le droit à une éducation pour se permettre de revendiquer, au nom de la liberté de pensée, un droit à ne rien savoir, et à jeter aux orties les souvenirs collectifs auxquels ils n'ont pas participé (tant le signe de la mémoire aujourd'hui est de pouvoir témoigner de sa présence.). Si je n'y étais pas, cela existe-t-il ? Telle est la première forme de l'hic et nunc mortel qui légifère désormais le rapport au monde. Réduire la flèche temporelle (figure mortifère par excellence puisque symboliquement elle nous précède et nous dépassera) au point à peine mobile de ma petite personne, et, dans cette réduction même, rendre le temps inopérant : le nunc triomphant et subordonnant.

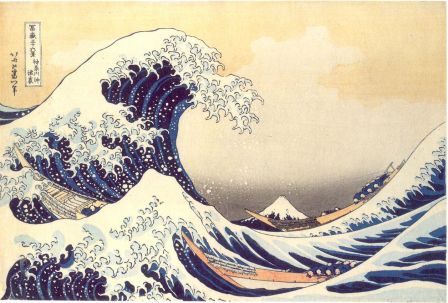

Mais, pour en revenir à l'épisode neigeux, il faut constater que ce rétrécissement de la durée a son pendant spatial. En poussant des cris d'orfraie parce que les avions ne pouvaient décoller et que leurs désirs d'évasion et d'amours familiaux allaient s'achever par un retour à la case départ ou une longue attente, les voyageurs postmodernes ont atteint un degré d'extravagance inédit. Et j'entends par extravagance une forme de folie qui n'a plus rien à voir avec l'originalité ou une attitude farfelue. C'est, bien au contraire, le syndrome de l'imbécile borné qui a tellement cru aux pouvoirs de la technologie, à la toute puissance humaine soumettant les éléments jusqu'à en faire de simples adjuvants d'un fantasme sans limites, que ce dit imbécile a tout à coup oublié que le monde existait bel et bien, qu'il avait une autonomie propre, une indépendance rétive pourrait-on dire contre lesquelles les protestations maintes fois entendues touchant les fonctionnaires qui ne font rien, les fainéants qui prennent en otages, les briseurs de dynamisme économique, sont sans effet. Le monde s'en fiche. Non pas le monde nôtre, celui qui, régi par une politique ultra-libérale plus ou moins visible, a décrété la loi de la jungle comme seule finalité, non ! Le monde : le vent, les pluies, les masses d'air, les courants chauds, les nuages, les chocs thermiques et j'en passe...

Or, tous ces beaux agents, libres de faire comme ils l'entendent, ont mis à nu les prétentions grotesques de l'homme postmoderne qui ne conçoit l'espace que comme un ordre soumis lui aussi à son désir. La vitesse acquise par les moyens de déplacement a rétréci le monde. David Harvey l'a brillamment montré. Dès lors, la planète tendant à devenir de la grandeur d'une salle de bain (j'exagère : une belle propriété avec grand jardin et piscine...), notre voyageur ne peut comprendre que les intempéries puissent entraver ses fantasmes de toute puissance. Il est ou doit être à l'endroit de son désir. En croyant abolir les contraintes spatiales, il se projette déjà dans la réalisation de sa volonté. Il est le lieu. Hic est son territoire, double : à la fois comme lieu qu'il quitte (et comme déjà effacé de sa mémoire, courte) et comme lieu déjà atteint (quand bien même il n'en est qu'au stade de l'enregistrement des bagages). Dès lors, qu'il se mette à neiger en plein hiver relève purement et simplement de la provocation et son esprit enfantin n'a d'autre choix que de pester contre l'impensable inconséquence des autorités (politiques ou techniques, peu importe) qui n'ont pas su réduire la météorologie à une pure abstraction, une science qui se débarrasserait de son objet et qui ne serait plus que fiction.

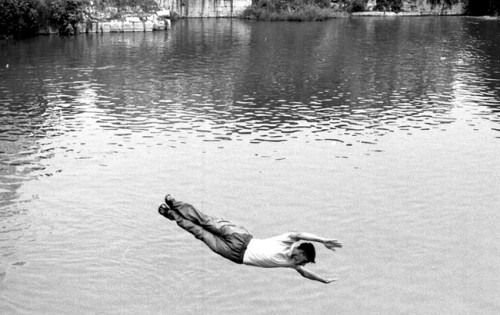

Telle est d'ailleurs l'enjeu de ce bouleversement hic et nunc : faire que la virtualité soit de tous les instants, qu'elle soit notre lot, afin de nous épargner toutes les vicissitudes et toutes les inquiétudes de la vie. Plus encore : que la virtualité toujours triomphante nous soulage de la vie même, c'est-à-dire de ces moments de grisaille à travers lesquels nous pouvons regarder le monde sous un autre angle, avec un peu moins de cette bêtise juvénile qui a fait de ces naufragés d'aéroport des stars dérisoires et capricieuses (au moins dans les mots...), de celles qui exigent qu'un soir de concert on leur amène sur le champ, et dans leur suite, un plat dont elles sont si friandes. C'est en voyant des petit(e)s bourgeois(es) larmoyer sur leurs vacances aux Maldives (Ah, se vider la tête... Pas très difficile...), parce qu'il neige et qu'on ne veut pas faire décoller les avions, c'est en les voyant ainsi se plaindre, dans un pays où la misère grandit, qu'on en conclut qu'il y a vraiment quelque chose de pourri en ce royaume de Danemark...

Pourri, en effet, de voir la classe moyenne jouissant d'une certaine aisance (car l'avion à Noël n'est pas pour les pauvres) en arriver à ce point de bêtise (et donc de colère) narcissique que les habituelles vindictes contre les mouvements sociaux ne lui suffisent plus. Il lui faut encore passer la nature au tribunal de son nombril. Il est en tout cas délicieusement ironique que cet exemple extrême de la revendication d'un monde soumis aux conditions du plaisir immédiat se déroule dans ce non-lieu si moderne qu'est un aéroport, dans cet endroit si dénaturé et vide (à moins de considérer l'activité de ces fourmis transitoires/transitaires comme un sommet de l'humanité), par lequel chacun confine et dilue son existence entre l'effacement déjà engagé du lieu de départ et le déjà-là pensé de celui d'arrivée. Amusant, en effet, que cela se déroule dans ces salles, ces couloirs, ces zones où triomphe le jeu des horaires, des fuseaux, des noms soudain exotiques, où s'accomplit, même de façon limitée, la réduction du monde à une virtualité.

Alors, ne serait-ce pas là l'ultime abîme de cette attente enneigée, de cette odieuse péripétie météorologique ? L'insupportable enfantillage d'une frustration à peine adulte dans un endroit vitré/vitrifié où des voix synthétiques disent aux voyageurs en attente : regardez autour de vous ; prenez le temps (vous en avez) de contempler le désastre, hic et nunc. Mais, comme l'écrivait René Char, avec la fulgurance qu'on lui connaît, la lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Et de soleil, il n'y en avait pas. De la neige seulement, de la neige, et leurs plaintes glaçantes...