(Merci à Gabriel)

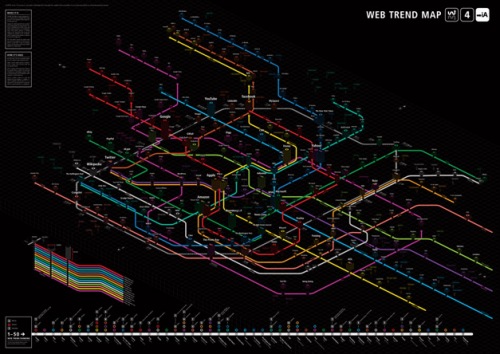

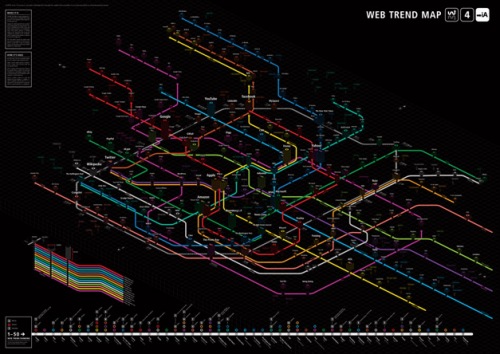

La résolution n'est évidemment pas très bonne pour comprendre immédiatement de quoi il retourne. Il s'agit d'une formalisation de l'exploitation factuelle d'internet, réalisée par l'équipe d'IA (Information Architects) reprenant le schéma du métro tokyote pour essayer de définir, d'une manière efficace, le phénomène de concentration auquel lentement (mais sûrement) se soumet un instrument qui avait vocation première d'être un open space, grâce à quoi l'information et la logique circulatoire afférente permettaient d'envisager un relatif contournement des stratégies concentrationnaires (et ici l'adjectif a vocation à l'ambiguïté, dans un écho prenant sa source dans l'analyse d'un Giorgio Agamben) du pouvoir.

Mais la formalisation d'IA met immédiatement en lumière le fait qu'internet tend vers une pseudo-liberté d'accès dont profitent avant tout des structures dont la capacité à stocker, à trier, à contrôler l'information risque de déboucher sur une maîtrise terrifiante des individus. Une mienne connaissance, aujourd'hui dans la police (eh oui), me précisait, il y a quelques années, que les renseignements de type économico-sociologiques s'avèreraient, dans l'utilisation ultérieure qui en seraient faites, bien plus redoutables que les techniques policières classiques sur lesquelles des gauchistes dépassés font une fixation : en clair, haro sur le fichier Edwige et tous sur Face de bouc. Il n'est pire aliénation que celle dont on pense qu'elle est un gain individuel (où l'on découvre alors que l'individualisme de type quasi libertarien est une vaste fumisterie. Passons.). Le contrôle ne tient plus dans le strict diktat d'une règle impérieuse et coercitive mais dans la latitude consentie et vécue comme émancipatrice au sein d'une structure qui porte en elle la trace, la traçabilité, la mémoire de ce qui ne nous appartient plus vraiment (1).

Ainsi, ce qui devait être flux, réseaux décentrés, décentralisés se conforme-t-il, en très peu de temps, en une structure restreinte de passages obligés, inconscients qui nous mènent de réseaux sociaux (Face de bouc, Twitter, MySpace,...) en autoroutes d'informations conformes (Wikipedia, Google...) en passant par des centrales d'achat potentiels (ebay, Amazon,...), par des structures de divertissement (Youtube, Daylimotion,...), par des entreprises à vocation monopolistique (Microsoft, Apple,...). Le moule est là, invisible, indétectable pour le commun des mortels, qui trouve, d'ailleurs, que ne pas participer à une telle entreprise de connection relève ou de la ringardise, ou de la misanthropie.

Le fait même d'avoir choisi la formalisation du métro en dit long sur le caractère passif (pour l'utilisation) du processus en marche. Il ne s'agit pas d'effacer, sous couvert d'une destination que nous aurions choisie, le cheminement par lequel l'objectif est atteint. C'est un peu comme se retrouver dans un magasin Ikea, cet endroit terrifiant où, quoi que vous veniez chercher, il n'est pas possible d'échapper à la voie tracée pour tous. Vous avez certes le droit de ne pas vous arrêter à tel ou tel rayon mais, dans le fond, même si vous semblez décidé à ne pas suivre la Loi, il en reste quelque chose : une imprégnation, du temps perdu, une lassitude. La réduction du web a des nœuds obligés (une sorte de multiplication planétaire de la station Châtelet, pour faire simple) à de quoi glacer les âmes les plus confiantes en une libération par la technologie (2). Dans cette perspective, la puissance nodale prime sur le parcours. Internet schématise donc la victoire du lieu sur l'espace, la puissance de l'appartenance sur l'errance, l'installation sur le vagabondage. La réflexion induite par la (re)construction d'IA amène à considérer la postmodernité et la révolution technique qui l'accompagne (3) sous le jour d'un asservissement volontaire, le pire qui soit puisque les premiers à le justifier sont les victimes du système mis en place. Le web a vingt ans (pour faire court) et les moyens mis en œuvre ont permis, dans un temps aussi court, de rassembler un maximum de population non pas sur un projet de vie, sur une réflexion politique, mais sur une plateforme coopérative à vocation consumériste et policière dont le dernier des imbéciles se félicitent.

La lucidité de certains informaticiens les pousse à creuser les moyens qui ouvriraient vers une véritable alternative, un peu comme, dans le monde dont ils sont issus, est apparue une volonté de contrer Microsoft en développant des logiciels libres (du type Linux). Pour avoir eu l'occasion d'en discuter avec l'un d'eux, la partie n'est pas gagnée. Non qu'il n'y ait pas le désir de se battre contre l'hydre, mais l'inertie d'un confort consommateur, l'inconscience d'un public doucement installé de l'autre côté de l'écran, l'écrasement progressif d'une conscience politique, tous ces paramètres laissent augurer que le métro de Tokyo ainsi revisité a encore de beaux jours devant lui.

(1)Sur ce point, il y aurait à développer, dans une opposition évidemment schématique, d'un symbolisme sans doute outrancier, ce que le phénomène mémoriel a perdu en autorité à mesure même que la modernité s'enfonçait dans une course contre l'entropie, pour la conservation à tout prix de ce qui était vécu et senti. L'espace et le temps contemporains sont à l'opposé absolu d'une démarche proustienne dans laquelle l'épopée individuelle admet la perte comme signe même de l'existence, la recollection comme marque de vitalité, jusque dans sa limitation. Proust, même dans le prodige d'une vie tournée vers une mémorisation aussi étendue qu'elle pût être des instants, admet implicitement que tout n'est pas dans la maîtrise. L'involontaire (pour ne dire d'une affreux barbarisme -l'involonté- fait partie de l'être : la madeleine, le pavé de Guermantes...)

(2)Si ce n'est que l'Histoire nous a appris que la technologisation du monde, dans une forme encore très archaïque, peut féconder les régimes les plus sanglants...

(3)Laquelle révolution pourrait s'avérer bien plus déterminante, in fine, que la chute du Mur de Berlin et l'écroulement du bloc soviétique qu'un penseur comme Emmanuel Todd avait anticipé dès le milieu des années 70, quand les Américains craignaient encore l'arrivée de ministres communistes en Occident comme une catastrophe diabolique.