Le numéro 5 de Chos'e vient de paraître.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Le numéro 5 de Chos'e vient de paraître.

Étrange destin que celui de Marcelin Prot.

En 1951, à peine âgé de trois ans, échappant à l'attention de ses parents, durant la visite de la ménagerie du grand cirque Kosny, il s'approche trop près d'une cage où sont enfermés des singes et l'un d'eux, d'un coup de main rageur (les avait-il excités ? Était-ce un geste gratuit ? Une peur de l'animal ?) le défigure profondément au côté droit et lui arrache à moitié l'œil, qu'il perd définitivement. Tous les soins médicaux à l'hôpital des Ulis ne peuvent vraiment atténuer l'horreur de ce visage.

Il doit changer d'école à de nombreuses reprises tant les parents des autres enfants trouvent gênant qu'un visage si particulier côtoie les mines épanouies et angéliques de leur progéniture. Il s'ensuit que, par la grâce de la fortune familiale (famille qui renonce d'ailleurs à lui donner un frère ou une sœur, pour ne pas en faire un(e) angoissé(e)), il a droit à une scolarité particulière et recluse, qui s'achève après l'obtention de son baccalauréat, session 1966, passé en candidat libre. Il s'inscrit à la Sorbonne où, très vite, avec son bandeau sur l'œil, on le surnomme Moshe Dayan (ce qui lui vaut d'être passé à tabac par des inconnus qui le traitent de juif sioniste, au moment de la guerre des Six Jours, en 1967). 1967 justement : ses parents décèdent dans un accident d'avion au large de la terre de Baffin et lui laissent un héritage suffisamment conséquent pour qu'il se sente l'envie de voyager librement.

Il s'installe à Bruxelles. Il y reste jusqu'en 1974. Il fréquente, entre autres, Leif Mauser et Agneska Tolic. Il boit beaucoup et se met à écrire intensément. De ces années sortiront les deux seuls romans qu'on lui connaît, publiés aux éditions Éternelle Absinthe. Héléna Meyer (1971) raconte les mésaventures d'une barmaid découvrant les écrits mystiques de Saint Jean de la Croix. Plus curieux encore : Soul Asylum (1973) met en scène un garçon d'une très grande beauté auquel on propose de devenir la vedette d'un remake de Freaks, le chef d'œuvre de Todd Browning. Ces tirages confidentiels n'empêchent pas qu'un petit cercle d'admirateurs se forme, alors même que depuis 1974, Marcelin Prot a coupé les ponts avec tout cet univers bruxellois. Selon son biographe, Benjamin Fersteen (1), commence alors une vie d'errance pendant laquelle ses moyens s'épuisant doucement il exerce diverses professions : jardinier, gardien de musée (à Mendoza, en Argentine), concierge (à Ténérife), serveur (à Lomé) etc. Sa vie est celle d'un solitaire. Il ne donne aucune nouvelle, sinon qu'il envoie, à intervalles réguliers, des cartes postales à Leif Mauser, cartes postales toujours ainsi libellées : J'espère que tu vas bien. Je vais bien.

Cette situation perdure jusqu'en 1989 où l'éditeur Paul Schaffners d'Éternelle Absinthe reçoit un manuscrit : L'Imposteur (qui sera publié sous initiales M. P. l'année suivante). Dans ce texte, le narrateur, qui se fait appeler Gwymplaine (référence explicite à L'Homme qui rit) explique que Francis Bacon lui doit tout, que ses portraits déformés de lui-même ou d'autres, ont en fait sa personne comme modèle. Dès lors, il s'agit de se venger. Je laisse au lecteur le plaisir de la découverte.

Cette longue nouvelle, qui obtient un succès d'estime, reste sans lendemain et trois mois après sa publication, Leif Mauser cesse de recevoir des cartes postales. C'est alors que Benjamin Fresteen part à la recherche de Marcelin Prot dont beaucoup de gens ont souvenir, ne serait-ce qu'en raison de son physique si particulier. Mais le biographe avoue, à la fin de son ouvrage, que la piste se perd à Dar es Salam. Nous sommes alors en 1996.

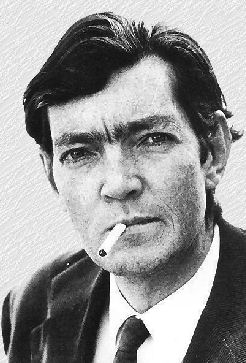

On a retrouvé, il y a quatre mois, dans une île de Bornéo, une tombe avec une grosse croix de bois sur laquelle étaient gravés son nom, l'année de sa naissance et celle que l'on supposera être l'année de sa mort : 1948-2007. Les tests ADN ont confirmé qu'il s'agissait bien de lui. Que furent les dix ans (et un peu plus) qui séparent Dar es Salam de Bornéo ? Quels méandres l'ont amené en Asie du Sud-Est ? Y a-t-il quelque part des œuvre inédites, des papiers à découvrir ? Peu probable. Marcelin Prot avait depuis longtemps le goût de la dissimulation. Au point que Benjamin Fersteen commençait ainsi sa biographie : «Plus fort encore que Thomas Pynchon, Marcelin Prot a réussi à subtiliser toutes les (rares) photographies qu'on pourrait supposer trouver de lui si bien que j'écris sur un homme de mon temps, vivant encore, peut-être, et dont je n'ai jamais vu le visage...»

(1) Marcelin Prot, l'échappé, Lausanne, Les Anaphores, 1998. Nous lui empruntons l'essentiel des informations de ce billet.

La nouvelle qui suit, de Julio Cortázar, publiée en 1963, peut se lire en exemple parfait de ce que Todorov a défini comme le texte fantastique, par lequel l'effet produit met le lecteur devant une solution incompatible avec ce qu'il sait, avec certitude, du monde où il vit. C'est également un exercice borgésien très remarquable. Mais on peut aussi l'appréhender sous l'angle parabolique d'une concrétisation de ce que devient une histoire lorsque, pris dans la trame (au sens où texte, textile, tissu ont même étymologie), nous abandonnons toute retenue face à la fiction : pour y être, pour en être. Ainsi, Cortázar, en quelques lignes magistrales, décompose-t-il cette aspiration (à la fois : désir et force extérieure neutralisant notre propre vertu), ce ravisssement (à la fois : bonheur et emprisonnement) qui font toute la puissance ambiguë de la littérature. Y être, en être. Comme si, à l'instar de cet homme établi dans le siècle, à l'abri des convoitises et du besoin, l'un des plaisirs de la lecture venait, paraxadoxalement, de ce que celle-ci nous amène vers une attente à jamais inaccessible, amoindrit nos vanités, rend la pleine lumière de notre vie quantifiable en faits et gestes à une opacité rebelle. Lire, sans savoir ce que nous voulons trouver, parce que la jouissance vient aussi de ce que nous savons qu'elle a déjà pris corps et forme dans un esprit autre, celui de l'auteur, auquel nous faisons libre allégeance. Lire, c'est-à-dire ne pas renoncer à ce qui nous remplit parce que cela nous désarme.

Cette puissance-là éclaire, je crois, la défiance du politique devant la littérature (Cela remonte à loin : déjà Platon...). Toute l'argumentation sur la non-réalité, et donc la futilité, des histoires ne tient pas la route. Ne serait-ce qu'en considérant les implications anthropologiques qu'induit le recours à cet addendum (comme dit Gracq) au monde. En fait, il faudrait y être, en être et ne pas être pris. Celui qui aime la littérature sait qu'il court toujours ce péril, et même, sans doute, le souhaite-t-il.

Il avait commencé à lire le roman quelques jours auparavant. Il l’abandonna à cause d’affaires urgentes et l’ouvrit de nouveau dans le train, en retournant à sa propriété. Il se laissait lentement intéresser par l’intrigue et le caractère des personnages. Ce soir-là, après avoir écrit une lettre à son fondé de pouvoirs et discuté avec l’intendant une question de métayage, il reprit sa lecture dans la tranquillité du studio, d’où la vue s’étendait sur le parc planté de chênes. Installé dans son fauteuil favori, le dos à la porte pour ne pas être gêné par une irritante possibilité de caresser de temps en temps le velours vert. Il se mit à lire les derniers chapitres. Sa mémoire retenait sans effort les noms et l’apparence des héros. L’illusion romanesque le prit presque aussitôt. Il jouissait du plaisir presque pervers de s’éloigner petit à petit, ligne après ligne, de ce qui l’entourait, tout en demeurant conscient que sa tête reposait commodément sur le velours du dossier élevé, que les cigarettes restaient à portée de sa main et qu’au-delà des grandes fenêtres le souffle du crépuscule semblait danser sous les chênes.

Phrase après phrase, absorbé par la sordide alternative où se débattaient les protagonistes, il se laissait prendre aux images qui s’organisaient et acquéraient progressivement couleur et vie. Il fut ainsi témoin de la dernière rencontre dans la cabane parmi la broussaille. La femme entra la première, méfiante. Puis vint l’homme, le visage griffé par les épines d’une branche. Admirablement, elle étanchait de ses baisers le sang et les égratignures. Lui, se dérobait aux caresses. Il n’était pas venu pour répéter le cérémonial d’une passion clandestine protégée par un monde de feuilles sèches et de sentiers furtifs. Le poignard devenait tiède au contact de sa poitrine. Dessous, au rythme du cœur, battait la liberté convoitée. Un dialogue haletant se déroulait au long des pages comme un fleuve de reptiles, et l’on sentait que tout était décidé depuis toujours. Jusqu’à ces caresses qui enveloppaient le corps de l’amant comme pour le retenir et le dissuader, dessinaient abominablement les contours de l’autre corps, qu’il était nécessaire d’abattre. Rien n’avait été oublié : alibis, hasards, erreurs possibles. A partir de cette heure, chaque instant avait son usage minutieusement calculé. La double et implacablement répétition était à peine interrompue le temps qu’une main frôle une joue. Il commençait à faire nuit.

Sans se regarder, étroitement liés à la tâche qui les attendait, ils se séparèrent à la porte de la cabane. Elle devait suivre le sentier qui menait vers le nord. Sur le sentier opposé, il se retourna un instant pour la voir courir, les cheveux dénoués. A son tour, il se mit à courir, se courbant sous les arbres et les haies. A la fin, il distingua dans la brume mauve du crépuscule l’allée qui conduisait à la maison. Les chiens ne devaient pas aboyer, et ils n’aboyèrent pas. A cette heure, l’intendant ne devait pas être là et il n’était pas là. Il monta les trois marches du perron et il entra. A travers le sang qui bourdonnait dans ses oreilles, lui parvenaient encore les paroles de la femme. D’abord une salle bleue, puis un corridor, puis un escalier avec un tapis. En haut, deux portes. Personne dans la première pièce, personne dans la seconde. La porte du salon, et alors, le poignard en main, les lumières des grandes baies, le dossier élevé du fauteuil de velours vert et, dépassant le fauteuil, la tête de l’homme en train de lire un roman.

L'univers des blogs est si divers, si hétéroclite qu'il ne s'agit pas ici d'en rendre compte, ni même de proposer une quelconque analyse pour en dresser, par exemple, une typologie cohérente. L'approche qui explique ce billet relève de la conjugaison d'un empirisme forcément étroit et d'une lecture sociologique prenant appui sur un texte de Georges Perec, dont je donnerai plus bas un extrait.

Les objectifs que poursuivent les blogueurs, les motivations qui les animent renvoient à des explications sociales, culturelles, politiques. Néanmoins, il est un point dont il faut minorer l'importance : la dimension narcissique du projet. Certes, on ne négligera pas le souci d'existence que traduit la décision de s'afficher peu ou prou sur la Toile. On ne niera pas que certains ont pu y gagner une notoriété (relative) ; mais le phénomène est marginal. Le caractère arborescent du système, les aléas de la recherche, le hasard des découvertes en ce domaine restreignent l'explication nombriliste du phénomène.

Les choix des blogueurs peuvent consterner (ceux pour qui ce n'est qu'un avatar de Facebook, par exemple), agacer (les pourvoyeurs de bons sentiments), faire réagir (les polémistes). Peu importe. En revanche, pour avoir, en quelques occasions, décidé de naviguer de blogs en blogs, j'ai découvert un élément troublant en mesure d'éclairer l'un aspect des plus intéressants. Il n'est pas si vrai que les individus choisissent leur blog pour venir y déverser, selon un protocole qui transférerait à ce support les vertus adolescentes du bon vieux cahier intime. On trouvera, certes, des procéduriers de l'infiniment creux, amoureux du «moi je». Soit. Pour autant, certains blogueurs, tout en parlant d'eux, se saisissent du quotidien pour en faire une sorte de radiographie intuitive qui, au fur et à mesure, laisse apparaître l'«infra-ordinaire» dont parlera Perec. Cette traque du banal, cet arrêt sur l'insignifiant, cette prise à revers de la hiérarchie des faits imposée par la pyramide de l'information me paraissent une manière de reprise en main du réel (version optimiste), une mise à jour d'un défaut politique, sur une base mélancolique, consacrant l'abandon, dans un cadre pseudo-démocratique, du petit peuple par les élites (gouvernementale, journalistique, économique, intellectuelle, artistique). Ce choix qui est ainsi fait de regarder le monde du balcon, de la rue, du bus que l'on prend pour aller travailler, cet étonnement (c'est-à-dire un état de veille) devant un mur que l'on abat, devant une discussion de jeunes femmes en turquoise, cette recherche d'un simplicité quotidienne qui déprendrait ces blogueurs d'un horizon où la crise économique et existentielle est la seule ligne posée par le discours politique (au nom d'un réalisme bien senti) ; toutes ces options me semblent témoigner à la fois d'un désarroi devant le silence hiérarchique d'un mal être contemporain et d'une volonté de résistance.

Certains peuvent donc se moquer de ces billets donnés à la lecture sans prétention stylistique, sans souci de composition parfois ; mais ce serait rater l'écheveau d'une parole qui essaie de se frayer un chemin dans l'administration actuelle du spectaculaire et du clinquant. Dès lors, quand on fait l'expérience de cette navigation un peu sauvage, aléatoire, on mesure à quel point l'attention du quidam déploie les brèches phénoménales d'une vie niée, vie du commun (ce que les politiques, lorsqu'ils s'engagent dans la démagogie la plus criante, appellent les vrais gens sans qu'on puisse croire un instant qu'ils sachent ce qu'ils sont) à mille lieues de la mise en scène médiatique. Ces blogs se promènent sur les lieux qu'on croirait sans histoire, dans les temps non rentables (jusqu'à l'aspiration contemplative parfois). Trois fois rien, pourrait-on dire, mais des riens qui, mis bout à bout, forment une chaîne qui n'a pas vocation à changer le monde (c'est bien là qu'est la mélancolie) mais qui cherche, je crois, à faire écho auprès de celui qu'on connaît déjà mais aussi dans le monde de celui qu'on ne connaît pas (et qu'on ne verra sans doute jamais). Voilà pourquoi nous ne sommes pas loin de ce texte de Georges Perec publié en février 1973, dans Cause commune, numéro 5 :

«Les journaux parlent de tout, sauf du journalier. Les journaux m'ennuient, ils ne m'apprennent rien ; ce qu'ils racontent ne me concerne pas, ne m'interroge pas et ne répond pas davantage aux questions que je pose ou je voudrais poser.

Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, où est-il ? Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, l'infra-ordinaire, le bruit de fond, l'habituel, comment en rendre compte, comment l'interroger, comment le décrire ?

Interroger l'habituel. Mais justement, nous y sommes habitués. Nous ne l'interrogeons pas, il ne nous interroge pas, il semble ne pas faire problème, nous le vivons sans y penser, comme s'il ne véhiculait ni question ni réponse, comme s'il n'était porteur d'aucune information. Ce n'est même plus du conditionnement, c'est de l'anesthésie. Nous dormons notre vie d'un sommeil sans rêves. Mais où est-elle, notre vie ? Où est notre corps ? Où est notre espace ?

Comment parler de ces «choses communes», comment les traquer plutôt, comment les débusquer, les arracher à la gangue dans laquelle elles restent engluées, comment leur donne un sens, une langue ; qu'elles parlent enfin de ce qui est, de ce que nous sommes.

Peut-être s'agit-il de fonder enfin notre propre anthropologie : celle qui parlera de nous, qui ira chercher en nous ce que nous avons si longtemps pillé chez les autres. Non plus l'exotique, mais l'endotique.

Interroger ce qui semble tellement aller de soi que nous en avons oublié l'origine. Retrouver quelque chose de l'étonnement que pouvaient éprouver Jules Verne ou ses lecteurs en face d'un appareil capable de reproduire et de transporter les sons. Car il a existé, cet étonnement, et des milliers d'autres, et ce sont eux qui nous ont modelé.

Ce qu'il s'agit d'interroger, c'est la brique, le béton, le verre, nos manières de table, nos ustensiles, nos outils, nos emplois du temps, nos rythmes. Interroger ce qui semble avoir cessé à jamais de nous étonner. Nous vivons, certes, nous respirons, certes ; nous marchons, nous ouvrons des portes, nous descendons des escaliers, nous nous asseyons à une table pour manger, nous nous couchons dans un lit pour dormir. Comment ? Où ? Quand ? Pourquoi ?»

N'est-il pas magique et touchant de voir ainsi le dernier grand écrivain français (du moins, si l'on s'en tient à la prose et au roman, pour simplifier) s'attacher à des points aussi prosaïques ? Certains en riront. Moi pas. Je crois plutôt que Perec met simplement en lumière cet écart entre le monde tel qu'il est rendu dans un espace aujourd'hui médiatisé (et ce qu'il écrit est indissociable de la pensée d'un Guy Debord, par exemple) et tel qu'il est vécu. Non qu'il faille s'en remettre à la seule appréciation de l'anonyme (telle qu'on nous la sert le soir des grèves ou des événements spectaculaires par des micros-trottoirs aussi creux que manipulés) ; cependant, voir apparaître, au-delà de l'exaspération diffuse devant un monde insondable, la recherche et le désir d'une forme poétique et créatrice du quotidien, cela n'est pas anodin. Peut-être faut-il y voir une sorte de liberté sans lendemain, une énième forme contrôlée de l'asservissement moderne (ou postmoderne). Il n'en reste pas moins que tous ces billets sont les traces d'un vivant qui essaie de remonter à la surface, qui veut exister, avec comme conséquences l'appel à ce que, nous aussi, nous (ré)apprenions à prendre soin de notre ordinaire.

En 1842, un an après la mort de son auteur, Aloysius Bertrand, est publié un recueil de poèmes en prose, Gaspard de la Nuit. Fantaisies à la manière de Rembrandt et Callot. Créateur discret d'un genre auquel Baudelaire donnera une envergure plus grande avec Le Spleen de Paris. Poésie de Bertrand où mélangent la rêverie romantique, la réhabilitation d'une littérature galante du XVIIIe, les échos du gothique (tel qu'il faut l'entendre à travers les romans anglais d'Ann Radcliffe ou d'Horace Walpole), le goût du clair obscur, la rapidité d'une esquisse faite sur le vif. Mélange autour d'une langue tournée vers le passé, dans ses références, dans sa préciosité, et d'une forme promise aux éclats les plus subtils de la poésie française. (a)

UN RÊVE

J'ai rêvé tant et plus, mais je n'y entends note. Pantagruel, livre III.

Il était nuit. Ce furent d'abord, — ainsi j'ai vu, ainsi je raconte, — une abbaye aux murailles lézardées par la lune, — une forêt percée de sentiers tortueux, — et le Morimont (1) grouillant de capes et de chapeaux.

Ce furent ensuite, — ainsi j'ai entendu, ainsi je raconte, — le glas funèbre d'une cloche auquel répondaient les sanglots funèbres d'une cellule, — des cris plaintifs et des rires féroces dont frissonnait chaque fleur le long d'une ramée, — et les prières bourdonnantes des pénitents noirs qui accompagnent un criminel au supplice.

Ce furent enfin, — ainsi s'acheva le rêve, ainsi je raconte, — un moine qui expirait couché dans la cendre des agonisants, — une jeune fille qui se débattait pendue aux branches d'un chêne, — et moi que le bourreau liait échevelé sur les rayons de la roue.

Dom Augustin, le prieur défunt, aura, en habit de cordelier, les honneurs de la chapelle ardente; et Marguerite, que son amant a tuée, sera ensevelie dans sa blanche robe d'innocence, entre quatre cierges de cire.

Mais moi, la barre du bourreau s'était, au premier coup, brisée comme un verre, les torches des pénitents noirs s'étaient éteintes sous des torrents de pluie, la foule s'était écoulée avec les ruisseaux débordés et rapides, — et je poursuivais d'autres songes vers le réveil.

(1)C'est à Dijon, de temps immémorial, la place aux exécutions.

(a)Signalons que Ravel composera, en 1908, de magnifiques pièces pour piano à partir de quelques poèmes de ce recueil : Ondine, Gibet et Scarbo

«Elle me poursuivait de ses railleries et de ses objurgations». Depuis longtemps cette phrase lui trottait dans la tête. Il avait la mémoire précise de sa rencontre. Dans la classe à l'angle du bâtiment principal de l'école primaire. Le livre était d'un format plutôt réduit, avec une couverture bleu marine un peu pelucheuse. Le papier n'avait pas le glacé des pages des manuels d'aujourd'hui ; quant aux illustrations il ne pensait pas qu'il y en eût. C'était un silence de lecture intérieure d'abord, puis le maître demandait tour à tour qu'on articulât un paragraphe, parfois davantage.

Cette phrase était demeurée en lui, certainement parce que ces deux substantifs, et le second en particulier avait fait irruption dans son existence : il n'en connaissait pas le sens, il n'avait jamais entendu quelqu'un les prononcer (peut-être «railleries», mais il ne s'en souvenait ; pour «objurgations», il n'avait aucun doute). Et ces deux bijoux obscurs du vocabulaire, que le maître avait expliqués, avaient effacé le nom de l'auteur. Il vécut ainsi des années en traînant cette phrase, l'évoquant parfois avec certains dont il espérait que le goût des lettres l'éclairerait : il rendrait alors à César l'hommage qui lui était dû. Il s'agaçait parfois de ne pouvoir lui donner une identité. Peut-être, se disait-il, s'il y avait eu une photographie, s'en serait-il mieux souvenu, mais rien, dans cette page de signes, son esprit ne pouvait descendre jusqu'à l'endroit fatidique où l'éditeur révélait le détenteur de cette magnificence. «Elle me poursuivait de ses railleries et de ses objurgations».

Elle, c'était une bonne, ou une servante. Il ne pensait que ce fût une épouse ou une sœur. Non, une servante. Cela ne l'avançait guère. La littérature bourgeoise du XIXe (il penchait pour cette époque) avait fait son miel des domestiques. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Il aurait pu faire des recherches chez les bouquinistes, partir à la chasse aux vieux manuels scolaires, mais il trouvait que le jeu n'en valait pas la chandelle. Il avait mieux à faire.

Il ne l'oublia pas cependant parce qu'elle lui servit de très nombreuses fois, lorsque certains s'indignaient de sa dent dure devant l'indigence de la littérature de jeunesse et la pauvreté du vocabulaire des adolescents. Il reprenait sa phrase, celle dont il avait fait, en quelque sorte, un emblème. Emblème d'un enseignement d'un autre temps, d'une primaire désormais perdue et parfois même on doutait de ses références. Il ne pouvait pas aller plus loin. Il avait lu cette phrase au cours moyen deuxième année (c'était là sa seule certitude) dans un quartier quelconque, au milieu d'enfants aussi quelconques que lui-même.

Puis, un jour qu'il était occupé à tout autre chose, elle apparut devant lui, sur un écran. «Je craignais ses remontrances, ses railleries, ses objurgations, ses larmes.» Son souvenir en avait modifié légèrement la réalité mais c'était elle. Et quand il lut enfin le nom de l'auteur, il sentit qu'il était revenu d'un long voyage, que la déformation même n'était pas le signe d'une approximation maladroite mais celui d'une volonté farouche de conserver l'essentiel de cette découverte d'enfant. Les «remontrances» et les «pleurs» avaient disparu de sa mémoire parce qu'ils étaient communs, pouvaient appartenir à d'autres mondes. Au contraire, les «railleries» et les «objurgations» étaient indissociables : il les avait figés dans l'éclat de leur improbabilité à être. Lisant le nom de l'auteur, il sourit. Non pas en enfant attendri de retrouver le passé (de cela il éprouvait une joie particulière qui ne différait pas vraiment des joyaux exhumés d'une existence lointaine), mais en adulte s'inclinant devant un auteur aujourd'hui sous-estimé, voire méprisé. Anatole France. C'était une phrase tirée du Crime de Sylveste Bonnard. Il n'a jamais eu envie de lire ce livre (car il doute fort de l'avoir jamais lu) et il continue de citer la phrase telle qu'elle a parcouru le chemin de sa mémoire. Ce n'est pas toujours l'exactitude qui fait le prix que nous attachons à certaines choses mais la puissance, parfois insondable, qu'elles sont su garder en nous.

«On a gagné une masse d'argent, le prestige... Aragocha a vendu pour trois cent cinquante mille francs, moi pour deux cent trois mille, nous avons encore une fois été les vainqueurs, que l'on aime et que pour cette raison on déteste».

Commentaire :

De telles considérations marchandes sous la plume d'un écrivain portent un coup au mythe de l'artiste que d'aucuns continuent d'entretenir (si l'on veut bien se rappeler, par exemple, certaines réactions que provoqua en 1992 l'analyse du champ littéraire que fit Pierre Bourdieu dans Les Règles de l'art). Il ne faut jamais négliger les considérations matérielles et ces quelques lignes sont sans détour quant à la relation de l'écrivain à l'argent (les artistes en général). Celles-ci ne mériteraient pas plus d'intérêt si elles étaient signées de quelque auteur bourgeois, avide de reconnaissance. Mais ce n'est évidemment pas le cas puisqu'elles sont extraites de la correspondance d'Elsa Triolet à sa sœur Lili Brik, en date du 27 novembre 1950. Le Aragocha dont il est question n'est autre que Louis Aragon. L'enthousiasme devant le gain, la précision des sommes rapportées (on s'attend presque à y trouver les centimes) font sourire. L'égérie du communiste modèle et intransigeant, de l'écrivain qui vilipendait (et elle aussi) les horreurs du capitalisme et célébrait les grandeurs de l'épopée stalinienne (il suffit de voir comment Aragon s'adossa avec zèle aux thèses de Maurice Thorez), cette égérie a parfois des pulsions d'expert-comptable, ou pour le moins de petit commerçant après la fermeture du magasin. Comme on ne peut guère imaginer qu'il s'agit de faire envie à la sœur (ne poussons pas la perversité jusque-là, quoique les rapports de sororité ou de fraternité...), il faut admettre que c'est le plaisir même du détail qui fait jouissance. Poussons plus loin et amusons-nous. «Une masse d'argent» : l'expression est savoureuse, quand on combat, dans l'après-guerre la culture de masse et que l'on poursuit de sa vindicte anti-atlantiste cette invention prétendument américaine. Toutes les masses ne sont donc pas équivalentes. Il faut croire que certaine plume anoblisse le propos. Rappelons néanmoins que ce ne sont pas les gants qui font les mains propres. Continuons. «Aragocha a vendu pour trois cent cinquante mille francs» : qu'a-t-il vendu ? On comprendrait que la si digne Elsa fasse le compte des volumes vendus par son chéri, car cela supposerait des lecteurs, une éventuelle ouverture intellectuelle vers le renouveau de la Révolution (fût-elle stalinienne : le Géorgien ne mourra que dans trois ans). Mais il y a ici un raccourci qui passe comme fait négligeable l'élément de la transaction. Elsa Triolet va droit au but et le but, c'est le fric, pas le livre : le résultat, pas la substance. Certes, elle essaie de rattraper le coup en ramenant l'affaire au niveau d'un combat symbolique où les «vainqueurs», eux en l'occurrence, sont les pestiférés, que l'«on déteste». Fichtre, diantre, malpeste, comme dirait Molière, voilà qui est un peu fort, quand on sait quelle position Aragon et sa compagne occupaient en ces temps d'après-guerre (pensons au Comité National des Écrivains).

Faudrait-il comprendre qu'il y avait, dans les rangs même du Parti du peuple et des ennemis du capitalisme, des relents d'embourgeoisement mal assumés, des aspirations à l'établissement par le bonheur matériel. Pourquoi pas, dans le fond ? Le plaisir (ou le danger) des correspondances est que parfois on y trouve un relâchement dangereux au regard de la doctrine en vigueur ; le discours de façade et la grandiloquence de certaines postures idéologiques sont aisément écornés par une phrase de trop, une expression maladroite que des orthodoxes, des gardiens du mythe, ne manqueront pas d'expliquer par maints effets d'une casuistique qui n'a rien à envier aux Jésuites. Elsa Triolet est prise en faute et nul doute qu'en certain pays que la ligne du Parti soutenait alors avec constance, cela lui aurait valu les pires ennuis. Elle est prise en faute, mais nous n'avons pas à lui en vouloir car la faiblesse nous est commune à tous.

Commentaire du commentaire :

Le caractère ironique de ce qui précède est volontaire et l'on en regrettera les traits les plus faciles. On ne peut juger quelqu'un sur trois ou quatre lignes ; on ne peut réduire sa pensée sur un propos de circonstance, ignorants que nous sommes des conditions d'écriture (conditions matérielles, techniques, psychologiques...). Il y a des effets de perspective, des anamorphoses historiques à prendre en compte, sans quoi on peut faire dire ce qu'on veut à celui dont on a décidé qu'il sera le bouc émissaire de telle ou telle cause. J'en conviens fort bien. Encore n'est-il pas inintéressant d'en faire la démonstration pratique. Et pour cela, il n'est pas indifférent (troisième degré de lecture) de le faire en prenant exemple dans le camp des staliniens qui avaient une expérience si assassine en la matière. Car ce billet sans importance se moque d'un étrange propos d'Elsa Triolet, rien de plus. Il ne bafoue pas, lui, la mémoire entière d'un Paul Nizan...

Il ne s'agit pas de raconter les livres, d'en dévoiler la matière, les tenants et les aboutissants mais de les faire connaître, sans chercher un classement cohérent, sans vouloir se justifier. Simplement de partager ce «vice impuni» qu'est la lecture.

Ecrire sur le sexe, c'est d'abord écrire, ce qui n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il est d'ailleurs remarquable que ceux qui savent le faire ont eu bien des problèmes avec la morale et la loi

1-Guillaume Apollinaire, Les onze mille verges (1907, publié sous les initiales G. A.)

2-Georges Bataille, Histoire de l'œil (1928, publié d'abord sous le pseudonyme de Lord Hauch)

3-Nicolas Genka, L'Epi monstre (1962, fin de l'interdiction de publication 1999)

4-Louis Calaferte, Septentrion (1963, d'abord publié "hors commerce", avant une réédition en 1993)

5-André Hardellet, Lourdes, lentes... (1969, publié d'abord anonynement)

À la Pentecôte, l'Esprit saint descendit sur les Apôtres qui reçurent le don des langues afin de diffuser le message christique. Profitons-en pour rendre hommage, de notre côté, à un écrivain polyglotte auquel la littérature française doit beaucoup, quoiqu'il soit plutôt relégué dans les minores de nos jours. Outre qu'il fut un grand écrivain, Valery Larbaud devint un passeur inlassable, introducteur-traducteur des auteurs étrangers, à commencer par Joyce. Un exemple de cosmopolitisme brillant.

La Neige

Un año mas und iam eccoti mit uns again

Pauvre et petit on the graves dos nossos amados édredon

E pure piously tapandolos in their sleep

Dal pallio glorios das virgens und infants.

With the mind's eye ti seguo sobre levropa estesa,

On the vast Northern pianure dormida, nitida nix,

Oder on lone Karpathian slopes donde, zapada,

Nigrorum brazilor albo di sposa velo bist du.

Doch in loco nullo more te colunt els meus pensaments

Quam un Esquilino Monte, ave della nostra Roma

Corona de plata eres,

Dum alta iaces on the fields so dass kein Weg se ve,

Y el alma, d'ici détachée, su camin finds no cêo.

Bergen-op-Zoom, 29.XII.1934

De ce poème, il existe aussi une "réduction en français", pour reprendre les termes de l'auteur, mais nous nous en passerons, Pentecôte oblige...

En ce jour de repos dominical, où il nous faut concilier le devoir sacré et matinal de la messe et l'excitation d'une étape du Giro s'achevant au Monte Zoncolan (aux pourcentages affolants), Jarry s'impose. Il est la parfaite illustration d'un esprit littéraire divinement sportif. Il nous reste d'ailleurs de lui la célèbre photographie que nous reproduisons (où on voit qu'élégance et activité sportive ne sont nullement incompatibles : le chapeau melon, s'il vous plaît, nous change des casques contemporains, ridicules, il faut le dire). Outre qu'il écrivit romans, poèmes et pièces de théâtre, Jarry eut une activité de journaliste dont on a gardé souvenir dans le volumineux recueil intitulé La Chandelle verte. Le texte qui suit fut écrit pour Le Canard sauvage, n° 4, du 11-17 avril 1903, soit trois mois avant que Maurice Garin ne gagnât, à la moyenne de 25,679 km/h, le premier Tour de France.

LA PASSION CONSIDÉRÉE COMME UNE COURSE DE CÔTE

Barabbas, engagé, déclara forfait.

Le starter Pilate, tirant son chronomètre à eau ou clepsydre, ce qui lui mouilla les mains, à moins qu'il n'eût simplement craché dedans - donna le départ.

Jésus démarra à toute allure.

En ce temps-là, l'usage était, selon le bon rédacteur sportif saint Mathieu, de flageller au départ les sprinters cyclistes, comme font nos cochers à leurs hippomoteurs. Le fouet est à la fois un stimulant et un massage hygiénique. Donc, Jésus, très en forme, démarra, mais l'accident de pneu arriva tout de suite. Un semis d'épines cribla tout le pourtour de sa roue avant.

On voit, de nos jours, la ressemblance exacte de cette véritable couronne d'épines aux devantures de fabricants de cycles, comme réclame à des pneus increvables. Celui de Jésus, un single-tube de piste ordinaire, ne l'était pas.

Les deux larrons, qui s'entendaient comme en foire, prirent de l'avance.

Il est faux qu'il y ait eu des clous. Les trois figurés dans des images sont le démonte-pneu dit une minute.

Mais il convient que nous relations préalablement les pelles. Et d'abord décrivons en quelques mots la machine.

Le cadre est d'invention relativement récente. C'est en 1890 que l'on vit les premières bicyclettes à cadre. Auparavant, le corps de la machine se composait de deux tubes brasés perpendiculairement l'un sur l'autre. C'est ce qu'on appelait la bicyclette à corps droit ou à croix. Donc Jésus, après l'accident de pneumatiques, monta la côte à pied, prenant sur son épaule son cadre ou si l'on veut sa croix.

Des gravures du temps reproduisent cette scène, d'après des photographies. Mais il semble que le sport du cycle, à la suite de l'accident bien connu qui termina si fâcheusement la course de la Passion et que rend d'actualité, presque à son anniversaire, l'accident similaire du comte Zborowski à la côte de la Turbie, il semble que ce sport fut interdit un certain temps, par arrêté préfectoral. Ce qui explique que les journaux illustrés, reproduisant la scène célèbre, figurèrent des bicyclettes plutôt fantaisistes. Ils confondirent la croix du corps de la machine avec cette autre croix, le guidon droit. Ils représentèrent Jésus les deux mains écartées sur son guidon, et notons à ce propos que Jésus cyclait couché sur le dos, ce qui avait pour but de diminuer la résistance de l'air.

Notons aussi que le cadre ou la croix de la machine, comme certaines jantes actuelles, était en bois.

D'aucuns ont insinué, à tort, que la machine de Jésus était une draisienne, instrument bien invraisemblable dans une course de côte, à la montée. D'après les vieux hagiographes cyclophiles sainte Brigitte, Grégoire de Tours et Irénée, la croix était munie d'un dispositif qu'ils appellent suppedaneum. Il n'est point nécessaire d'être grand clerc pour traduire : pédale.

Juste Lipse, Justin, Bosius et Erycius Puteanus décrivent un autre accessoire que l'on retrouve encore, rapporte, en 1634, Cornelius Curtius, dans des croix du Japon : une saillie de la croix ou du cadre, en bois ou en cuir, sur quoi le cycliste se met à cheval : manifestement sa selle.

Ces descriptions, d'ailleurs, ne sont pas plus infidèles que la définition que donnent aujourd'hui les Chinois de la bicyclette : "Petit mulet que l'on conduit par les oreilles et que l'on fait avancer en le bourrant de coups de pied."

Nous abrégerons le récit de la course elle-même, racontée tout au long dans des ouvrages spéciaux, et exposée par la sculpture et la peinture dans des monuments ad hoc :

Dans la côte assez dure du Golgotha, il y a quatorze virages. C'est au troisième que Jésus ramassa la première pelle. Sa mère, aux tribunes, s'alarma.

Le bon entraîneur Simon de Cyrène, de qui la fonction eût été, sans l'accident des épines, de le tirer et lui couper le vent, porta sa machine.

Jésus, quoique ne portant rien, transpira. Il n'est pas certain qu'une spectatrice lui essuya le visage, mais il est exact que la reporteresse Véronique, de son kodak, prit un instantané.

La seconde pelle eut lieu au septième virage, sur du pavé gras. Jésus dérapa pour la troisième fois, sur un rail, au onzième.

Les demi-mondaines d'Israël agitaient leurs mouchoirs au huitième.

Le déplorable accident que l'on sait se place au douzième virage. Jésus était à ce moment dead-head avec les deux larrons. On sait aussi qu'il continua la course en aviateur... mais ceci sort de notre sujet.