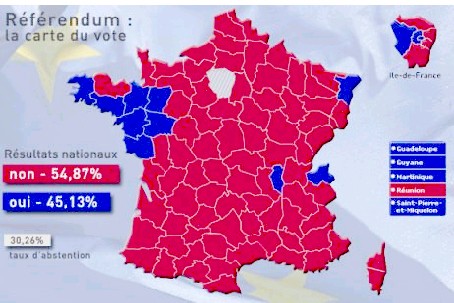

Un vote, une élection, de la liesse et des pleurs... Pour si peu, pour l'illusion que le pouvoir est là où l'on nous dit qu'il est, quand la littérature nous a déjà, depuis si longtemps, signifié que nous devons, sous peine de nous perdre, nous détacher de cette ivresse. Ainsi, la formule "il est 20 heures..." et tout ce qui s'en suit, ridiculement sentencieuse, quand il ne s'agit que d'un passage, comme la vie elle-même, une vaste blague où, dans un rebours temporel, l'ère grotesque d'Ionesco qu'incarnait Sarkozy laisse sa place à celle sans qualité de Musil que symbolisera Hollande. Mais c'est une façon de parler, un vide que couvrent les flonflons, quand l'essentiel est dans la façon d'écrire, et que la première ayant triomphé de la seconde, le bavardage devenu plus fort que la phrase, quand est enfin consacrée la foire démocratique comme masque d'une politique de rigueur...

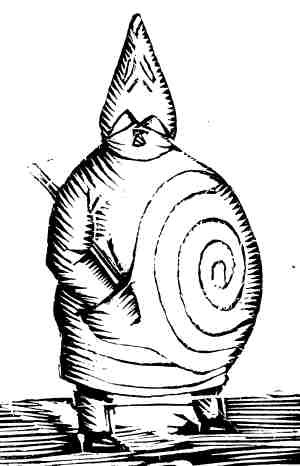

LE ROI

Sans moi, sans moi. Ils vont rire, ils vont bouffer, ils vont danser sur ma tombe. Je n'aurai jamais existé. Ah, qu'on se souvienne de moi. Que l'on pleure, que l'on désespère. Que l'on perpétue ma mémoire dans tous les manuels d'histoire. Que tout le monde connaisse ma vie par cœur. Que tous la revivent. Que les écoliers et les savants n'aient pas d'autre sujet d'étude que moi, mon royaume, mes exploits. Qu'on brûle tous les autres livres, qu'on détruise toutes les statues, qu'on mette la mienne sur toutes les places publiques. Mon image dans tous les ministères, dans les bureaux de toutes les sous-préfectures, chez les contrôleurs fiscaux, dans les hôpitaux. Qu'on donne mon nom à tous les avions, à tous les vaisseaux, aux voitures à bras et à vapeur. Que tous les autres rois, les guerriers, les poètes, les ténors, les philosophes soient oubliés et qu'il n'y ait plus que moi dans toutes les consciences. Un seul nom de baptême, un seul nom de famille pour tout le monde. Que l'on apprenne à lire en épelant mon nom : B-é Bé, Bérenger. Que je sois sur les icônes, que je sois sur les millions de croix dans toutes les églises. Que l'on dise des messes pour moi, que je sois l'hostie. Que toutes les fenêtres éclairées aient la couleur et la forme de mes yeux, que les fleuves dessinent dans les plaines le profil de mon visage ! Que l'on m'appelle éternellement, qu'on me supplie, que l'on m'implore.

Ionesco, Le Roi se meurt

Quelqu'un, n'importe qui, invente un beau geste nouveau, intérieur ou extérieur… Comment appeler cela ? Une attitude vitale ? Une forme dans laquelle l'être intérieur se répand comme le gaz dans un ballon de verre ? Une ex-pression de l'im-pression ? Une technique de l'être ? Ce peut être une nouvelle taille de moustache ou une nouvelle pensée. C'est du théâtre, mais tout théâtre a un sens, et dans l'instant, comme les moineaux sur les toits quand on leur lance des miettes, les jeunes âmes se jettent là-dessus. Ce n'est pas difficile à comprendre : quant au dehors pèsent sur la langue, les mains et les yeux un monde lourd, cette lune refroidie qu'est la terre, des maisons, des mœurs, des tableaux et des livres, et quand il n'y a rien au-dedans qu'un brouillard informe et toujours changeant, n'est-ce pas un immense bonheur que quelqu'un vous propose une expression dans laquelle on croit se reconnaître ? Quoi de plus naturel si l'homme passionné s'empare de cette forme nouvelle avant l'homme ordinaire ? Elle lui offre l'instant de l'Être, de l'équilibre des tensions entre le dedans et le dehors, entre l'écrasement et l'éclatement. Ainsi, songeait Ulrich (et tout cela, bien sûr, le touchait aussi personnellement, il avait les mains dans les poches et son visage rayonnait d'un bonheur silencieux et endormi, comme si, dans les rayons du soleil qui s'enfonçaient là-bas en tournoyant, il était en train de mourir d'une douce mort par le froid), ainsi, il n'y a pas d'autre cause à ce phénomène toujours recommencé qu'on appelle "nouvelle génération", "pères et fils", "révolution intellectuelle", "changement de style", "évolution", "mode" ou "renouvellement". Qu'est-ce donc qui fait de cette soif de rénovation de l'existence un perpetuum mobile, sinon la malencontreuse interposition, entre le Moi vrai, mais brumeux, et le Moi des prédécesseurs, d'un pseudo-Moi, d'une âme de groupe dont chacun se déclare à peu près satisfait ? Pour peu qu'on soit attentif, on pourra toujours deviner, dans le dernier avenir entré en scène, les présages du futur "bon vieux temps". Alors, les idées nouvelles n'auront guère que trente ans de plus, mais elles seront apaisées, légèrement empâtées, elles auront fait leur temps : rappelez-vous, quand on aperçoit, à coté du visage miroitant d'une jeune fille la face éteinte de sa mère ; ou bien, elles n'auront pas eu de succès, elles se seront émaciées et ratatinées jusqu'à n'être plus que ce projet de réforme dont un vieux fou que ses cinquante admirateurs appellent le grand Untel, s'était fait le champion.

Robert Musil, L'Homme sans qualité