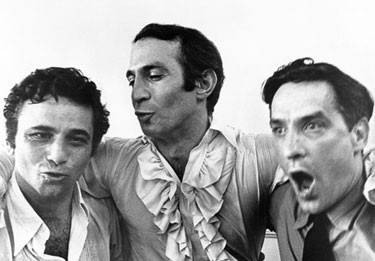

Du personnage, nous ne parlerons pas. Il n'est pas nécessaire de parler du figurant (1), surtout quand il se prend le droit, ce petit figurant au regard vitreux, d'être seul et d'avoir une place disproportionnée. Où l'on se rend compte que ce figurant a vraiment la grosse tête, comme dit le peuple (2).

Reste le reste, si j'ose dire.

Commencons par le slogan. Peu de chose à vrai dire. D'abord une sorte de truisme qui fait sourire, une sorte de formule à la Bigard (qui est, je crois, un ami du figurant). La France forte. Imaginez deux minutes un candidat prônant la France faible. On comprend bien l'objectif : ne pas vouloir ramener la parole au destin du figurant, à son nombril. Évidemment, un flop, puisque l'on sait depuis cinq ans qu'il n'a comme seul principe que le titre d'un livre du délicieux José Arthur : Parlez de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Dès lors que Narcisse se tait, ce sont les portes ouvertes que l'on enfonce. Je suppose que des pontes de la com' ont planché sur le sujet. Même la moyenne (et j'ai quelques notions sur la question). La France forte. Voilà qui est porteur, alors que le figurant nous avait promis 5% de chômeurs (ce qui, pour ceux qui ont fait un peu d'économie, revient à un chômage purement conjoncturel, quasiment technique) et l'éradication de la pauvreté, avec comme principe d'arracher chaque point de croissance avec les dents (un peu comme Poutine nettoyant la Tchétchénie jusque dans les chiottes). Mais La France forte, c'est en filigrane Franc(e) Fort(e). Une sorte de message sublimal merkelien, ce qui est d'un torride échevelé comme avenir (3) Tellement animé d'un volontarisme politique qui n'est que mimétisme, oubliant que chaque territoire de l'Europe a son histoire, le figurant projette sur l'hexagone l'idéal d'un modèle trouvant son aboutissant sur la place économique du territoire allemand : Francfort et l'indice Daxx. N'est-ce pas magnifique...

D'ailleurs, La France forte n'est pas en soi un slogan qui relève d'une mythologie territoriale, politique, culturelle. Ce n'est que la féminisation (4) d'un programme économique axé sur un hypothétique franc fort. Une sorte d'anachronisme en forme de lapsus, d'aveu inconscient d'un désordre prévisible et voulu, au profit des seules grandes fortunes du continent (et du monde). Il n'y a plus rien qui puisse nous river à une idée véritablement sérieuse de la nation. Elle n'est plus q'une étiquette commerciale dans le concert du marché mondial dont le figurant est un des apôtres. La France forte, cela signifie la France qui exporte, qui comble ses déficits, qui obéit aux lois sacro-saints du marché, qui se plie devant Standard's and Poors, devant Moody's. Ce n'est qu'une étiquette, un tampon. Parce que le leurre est là : La France forte n'exclut nullement la pauvreté, la misère, la précarité, l'exclusion, la stigmatisation, le délit de faciès, le reniement de la république, la compromission avec les fanatiques de tous bords, l'abandon de la souveraineté la plus élémentaire... La France forte signifie plus de déréglementation, plus de liberté aux puissants, plus de solitude, plus de peurs,... C'est le modèle américain...

Et pour que le modèle américain s'installe, pour qu'il puisse s'épanouir dans toute sa simplicité mortifère, que vienne l'oraison funèbre de la moindre solidarité et de la moindre histoire (entendons : une histoire qui s'incrit dans le temps, qui porte à la fois les vivants et les morts, à la manière dont en ont parlé Barrès, Péguy, Giono et Bernanos, entre autres (5)), il faut un lieu, non un espace. Le lieu, rappelait Marc Augé, à la suite de Michel de Certeau, n'est pas l'espace. Telle est la différence entre le stable (les esprits modernes, et postmodernistes diront l'inertie) et le mouvant, l'arrêt et le passage.

Et justement... Quelle belle affiche ! Pour ceux qui sont déjà vieux comme moi, il y a des réminiscences de Grand Bleu. Une sorte de philosophie bessonnienne qui lobotomisa une partie de la population (6). Toute une jeunesse s'extasiant du langage des dauphins, de la mer à perte de vue et du jeu minimaliste (c'est pour être gentil) de Jean-Marc Barr et de Rosanna Arquette, toute une jeunesse qui commençait à brader la moindre idée politique pour se réfugier dans l'eau salée, l'apnée (il faudrait s'arrêter un instant sur ce point mais je n'ai pas le temps) et le désir de solitude, toute une jeunesse qui allait l'année suivante s'éclater parce qu'un professeur démago les incitait à monter sur les tables, à sentir la fleur de la littérature à l'instinct : Le Cercle des poètes disparus. C'était en 1989. Deux ans, deux films, pour l'enterrement symbolique de toute dialectique politique. Le programme subliminal du figurant est là : la liberté face à la tradition (dont on ne discute plus la rhétorique, pour s'y frotter et la combattre : on la jette à la poubelle), le désir d'un ailleurs sans limite, peut-être, sans lieu, surtout.

Et le lieu, justement, importe. Affiche sans terre, affiche d'un sans terre. La France n'est plus une terre, plus un territoire. Que le figurant ait invoqué, pour justifier sa candidature, la métaphore du capitaine n'est pas un hasard. Ce n'est plus l'oikos grec, la maison, mais le navire. Ce n'est plus la fondation mais le sillage. Affiche sans paysage, parce que le paysage, identifiable à une particularité, est l'ennemi de la doctrine libérale. La mer n'est qu'une métaphore de la disneyfication du monde. Que tout soit semblable partout, qu'il n'y ait rien qui puisse nous rattacher au passé, qu'il n'y ait rien qui puisse nous signifier que nous sommes là (en clair que plus rien ne nous signifie tout court). Le territoire est la haine même de cet apatride repu qu'est le capitaliste. Non pas celui qui finit, par vide juridique, dans le no man's land des aéroports pendant des années mais celui qui vit off-shore (7), fiscalement off-shore. C'est ainsi que je regarde la mer et le ciel se rejoindre (ou presque) comme des coutures de l'indifférencié, malgré le jaune pisseux qui voudrait donner un sens à l'horizon (8). La France a beau avoir des milliers de kilomètres de côtes et mon atavisme breton des souvenirs multiples du soleil tombant sur le bleu intense qui prépare les tempêtes, la mer infinie n'est pas la France. C'est bien d'ailleurs une des leçons de ceux qui auront lu Braudel (mais je doute fort que la culture figuranesque ait atteint ces contrées) (9). La disparition de la terre est une terreur. Chateaubriand, citant Byron, l'a avec magnificence exprimé. Mais nous n'en sommes plus là. Il faut que nous nous perdions, que nous soyons cosmopolites, marins à fond de cale du libéralisme triomphant, nouveaux esclaves de l'ordre idéal de la City, métèques (et les Grecs le comprennent aujourd'hui) d'une Polis financière.

Le bleu dominant de l'affiche n'est pas celle de l'énergie d'orgone dont parlait Wilhem Reich ; elle n'est pas cette étrangeté de fond qui ornait les tableaux flamands de Brueghel. Il a la puissance putrescible de l'escroquerie artistique d'un Yves Klein qui déposa comme une marque sa recherche chromatique. Elle est ce commun dénominateur du goût avec lequel le dernier des idiots peut jouer (10), une sorte de "mathématique bleue dans cette mer jamais étale" (11). Tel est l'avenir figuranesque : une affaire de liquidité(s). La vulgate du libéralisme le plus achevé est là, à perte de vue.

Le plus désolant n'est pas qu'une telle option politique existe et que l'histrionisme parkinsonien triomphe. La démocratie doit tout tolérer : c'est bien là sa faiblesse. Le problème tient à ce qu'il n'y a rien en face.

(1)Je sais qu'un tel propos n'est pas très délicat, qu'il n'est pas très peuple, très politiquement correct, parce qu'il porte en soi le mépris du petit bourgeois que je suis. Erreur grave : c'est le politiquement correct, et ses précautions oratoires qui véhiculent le mépris. Le peuple dont il est tant question pour cette présidentielle n'est qu'une surface rhétorique. Il est d'ailleurs clair qu'on en parle aujourd'hui comme d'une antiquité, d'une figure muséifiée. Je ne méprise nullement les figurants : j'en suis un. Je ne méprise nullement le peuple (sans avoir non plus envie de le magnifier comme ceux qui habitent place des Vosges) : je l'ai connu, le peuple : il se levait à quatre heures du matin pour me permettre d'être le premier bachelier de toute la famille...

(2)Cf note 1.

(3)Aussitôt les chiennes de garde bondissent. Vous attaquez Merkel sur son physique ! Vous êtes un affreux machiste, une pourriture sexiste. Soyons clair : j'ai la faiblesse de trouver les femmes qui me sont proches belles, séduisantes et intelligentes. Pas Merkel, dont je conchie la politique (n'ayant pas l'esprit du sacrifice européen au Saint Empire germanique, ce qui ne signifie nullement que je sois animé d'un anti-germanisme primaire : j'ai une admiration inconditionnelle pour Jean-Paul, Novalis, Walter Benjamin, Hannah Arendt, Joseph Roth, Arthur Schnitzler, Thomas Mann, Peter Handke,... Ne parlons pas de Bach, Schumann, Brahms, Bruckner, Mahler et Mozart. Quant à Schiele, Beckman, Dix, sans parler de Holbein, Dürer,...), je suis désolé.

(4)Cf note 3.

(5)Prévenons les âmes sensibles qui verraient dans la référence à Barrès poindre le masque du fasciste antisémite. La plupart de ceux qui vomissent sur cet auteur ne l'ont jamais lu (ce qui n'est pas mon cas. Je le connais fort bien...). Il faut donc faire une distinction. Barrès fut un anti-dreyfusard peu digne, ayant longtemps hésité. Je pourrais ici produire nombre de citations qui noircissent (et le mot est faible) l'écrivain (ce qu'il serait bien difficile à faire pour nombre de ses contempteurs qui n'en ont jamais lu une ligne), des propos qui révulsent (mais qui ne sont pas plus odieux que les gerbes céliniennes dont tout le monde s'accommode, à commencer par les beaux parleurs de gauche). Il a néanmoins eu le mérite de poser, parfois avec beaucoup de didactisme et de lourdeur, j'en conviens, la question du lieu, de ce que nous devons à l'endroit qui nous a vu naître, à l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres. Il ne pouvait être que maudit par les tenants d'une déterritorialisation deleuzienne, lesquels n'ont même pas compris, idiots qu'ils sont, que c'est là une des armes du libéralisme politique. Voilà ce qui arrive quand on confisque un Engels dialectique au profit d'un marxisme (jusque dans sa critique) qui se fait à Normale Sup ou à Vincennes...

(6)C'était en 1988 et je n'étais pas si vieux, pas assez pour que l'on me soupçonnât de gâtisme ou de « nostalgisme » que l'on prête à ceux qui ont passé quarante ans.

(7)Mais le off-shore de ce blog n'est nullement, on s'en doute, libéral. Il a des racines lusitaniennes et bretonnes, plus particulièrment malouines (et jusqu'à Rothéneuf, à la pointe de la Varde). Cet off-shore n'est pas le refus de la terre mais son appel incessant, sa légitime approche, sa véracité d'exil qui nous fait lien. Je penserai avec toute la dérision qui lui est due à cette affiche la prochaine fois que je m'inclinerai au grand Bé et que je regarderai les vagues bataillant de la Manche.

(8)Et de penser à ce qui différencie une affiche putassière de campagne électorale et la coupure brutale et heurtée d'une œuvre de Rothko. On ne me dira : aucun rapport. Justement : aucun rapport.

(9)Certains (des figuratistes?) diront que c'est là un trait de mépris qui s'ajoute aux précédents et que c'est un peu facile. J'en conviens. J'ai longtemps pensé comme La Rochefoucauld qu'«il [fallait] être économe de son mépris, il y a tant de nécessiteux». C'est un tort. En cela, ainsi que pour le reste, il faut être prodigue...

(10)On lira avec jouissance Michel Pastoureau, Bleu, Paris, Seuil, 2002.

(11)Détournement malhonnête et pleinement assumé de la chanson de Ferré La Mémoire et la Mer.