-C'est Mahler. Pas du Mahler, tu comprends. Mahler, lui-même, qui joue du Mahler. Au piano.

-Et alors ? Bouleversant ?

-Un peu, non ?

-Ton côté midinette, sans doute...

Les commentaires sont fermés.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

-C'est Mahler. Pas du Mahler, tu comprends. Mahler, lui-même, qui joue du Mahler. Au piano.

-Et alors ? Bouleversant ?

-Un peu, non ?

-Ton côté midinette, sans doute...

Les commentaires sont fermés.

Les porte-breloque olympiques sont revenus chargés de gloire et de primes, hérauts temporaires d'une réussite nationale qui cherche à faire oublier le désastre. Il n'y a rien de pire que ce dévouement sportif à "vouloir donner du bonheur aux gens", ni de plus consternant que cette récupération politique s'extasiant "devant la vigueur de la jeunesse".

Cette année pourtant, c'est un peu la soupe à la grimace. 34 médailles londoniennes : voilà qui est nettement moins bien que l'épisode pékinois. Certains stratèges UMP y verront les premiers signes de l'après-sarkozysme. Flanby est plan-plan, quand Bling-Bling courait et pédalait dans tous les sens. Il savait donner l'impulsion, l'exemple. Le sportif est par principe d'exception et peu compatible avec l'homme normal. D'autre diront plus sérieusement que la multiplication des pays triomphants, parfois si petits ou si peu peuplés, nous prive de ce qui nous revient de droit. Tout cela, c'est la faute du Kazakhstan ou de Trinidad-et-Tobago. Un peu facile. D'autres encore invoqueront la réussite anglaise (troisième derrière les Américains et les Chinois), signe d'un manque évident de fair-play et de courtoisie. Gagner chez soi (parce que chez soi) est d'une prétention détestable. Quand on invite, on ne commence pas par se servir.

Mais tout cela ne touche pas vraiment la raison profonde de la faillite hexagonale, là où elle concerne l'essence de notre histoire. Ainsi la France rentre-t-elle bredouille en escrime et en équitation, domaine dans lesquels elle donnait le meilleur de la représentation nationale. Temps qui n'est plus, hélas, à jamais révolu, ajoute l'esprit nostalgique. Le triomphe du cavalier et de l'épée est image de sépia. L'esprit chevaleresque et aristocratique a vécu. La grandeur de l'Ancien Régime a définitivement cédé devant le démocratique VTT et l'estivale natation. Londres 2012, c'est peu ou prou le dernier acte du basculement de 1789, ce qui ne manque pas de sel (amer), quand on sait l'attachement british à la monarchie. Prenons-en acte, ou sinon redorons le blason de l'esprit à particule à travers ses attributs les plus visibles. Choisissons la deuxième solution.

Certes, nous savons après la lecture de La Route des Flandres de Claude Simon que la cavalerie ne peut guère rivaliser devant le canon de 40. Mais la technologisation admirable de la violence n'a pas prouvé que notre efficacité guerrière ait progressé, si l'on en croit nos déboires en Afghanistan. Réhabilitons donc l'armée à cheval, multiplions par dix les effectifs de la Garde Républicaine pour avoir des cavaliers olympiques dignes de notre tradition (ce qui exclut les femmes, sans doute, mais on ne peut pas satisfaire tout le monde...). Développons une brigage montée à la française (très important, cela : à la française, puisque nous faisons génétiquement mieux que les autres) pour les carrefours embouteillés ou pour les manifestations de pauvres. Il est certain qu'ainsi sortiront quelques pépites pour le concours complet ou l saut d'obstacles. De même, rendons obligatoire l'inscription au manège des 8-10 ans ; que la pratique chevaline devienne le fer de lance d'une nouvelle éducation (tant celle-ci, d'éducation, n'en est pas à une niaiserie près) par laquelle les meilleurs iront à cheval, et les médiocres à pied. L'équitation ou l'équité, il faut choisir. Je choisis, pour ma part. Et la France retrouvera alors son rang, le premier, dans le concert des nations.

Moins coûteuse, et plus intéressante, voire utile, me paraît le regain possible de l'escrime française. Il n'est pas question de rétablir le port de l'épée. Cela ne sied guère au vêtement contemporain. Plus essentiel me semble le rétablissement du droit, voire du devoir, au duel, ce droit combattu dès le XVIIe siècle, comme une plaie morale, par un Etat centralisateur. Imaginons un instant l'imbecillité française régler ses fâcheries d'égo et de territoires, le matin, à la fraîche, sur le gazon d'un jardin public, au tranchant de la lame, à la vigueur de la pointe, plutôt que d'user bassement du couteau, de la 22 long rifle ou de la kalashnikov (à Marseille en particulier). La noblesse du combat, le port altier, le sens de la loyauté devant la mort, et le silence qui s'impose (plutôt que la vulgarité ambiante), tout cela aurait un effet bénéfique pour la société tout entière. Certes, le Champ de Mars, le Luxembourg, la Tête d'Or ou le Thabor rougiraient un peu du sang des vaincus, mais c'est fort peu en vérité. Les belliqueux contemporains pourraient se faire connaître, du caïd de banlieue à l'irrascible en auto, de l'aristocrate en chambre au mélancolique sans dessein. De fil en aiguille se ferait une sélection naturelle mettant en valeur celui qui, combat après combat, a survécu. La jeunesse, notamment, de tous les milieux, aurait là le moyen d'exprimer son envie de respect dont elle nous rebat les oreilles. Il suffirait de repérer ceux qui persistent, victorieusement, dans leur envie de tuer (ou de mourir, qui sait), sans jamais connaître le goût saumâtre de la défaite. Peut-on estimer qu'au dixième duel, le survivant est un sujet plein d'avenir ? Je le crois (de toute manière, il y aura bien des socio-psychologues pour se pencher sur la question).

Ainsi déterminée, par une sorte de loi de sélection naturelle où les plus vaillants sortiraient du lot, l'escrime française, sans effort et sans investissement supplémentaire (nous sommes en période de crise), aurait, par voie de sourcecrowding, d'une certaine manière, un vivier dont elle n'aurait plus qu'à faire fructifier le trésor. Nul doute qu'en établissant la violence comme une forme de rite unificateur et respectable, l'épée, le sabre ou le fleuret regagneraient les médailles qu'un développement trop confidentiel et bourgeois a fini par perdre.

Les cavaliers et les escrimeurs sont décidément des fins de race. Il est urgent d'insufler un élan nouveau. Cela passe, c'est clair, par une démocratisation à tout va, une institutionnalisation de la violence organisée, un droit à se faire justice dans les règles : rien qui puisse, au fond, choquer l'ordre libéral...

Les commentaires sont fermés

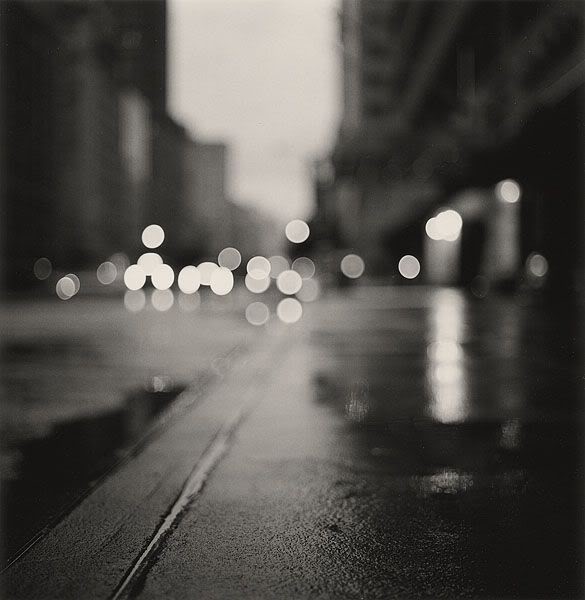

Le trouble de la recollection est la recollection même. Conserver, c'est déjà avoir perdu, parce qu'il en est ainsi ; grave erreur que de croire semblables la perte et l'abandon. Le temps fait des auréoles et des halos. Il y a simplement l'accession à la liberté atmosphérique de ce que nous pensions être nôtre

Les tiroirs sont là pour l'anecdotique et tes poches doivent suffire pour les clés du lieu où tu habites

Ils (ou elles) sont toujours là où tu ne les attends pas, puisque tu ne les attends plus

Photo : Michael Kenna

Les commentaires sont fermés.

Un jour, tu as pensé (à peine une fraction de seconde) que peut-être tu perdrais le murmure si doux de son embrassade. Alors, ton corps t'a comme cinglé d'une douleur fulgurante au plexus pour te rappeler à ce que tu te dois, à ce que tu lui dois, même réduit aux runes de la mémoire...

Photo : X

Les commentaires sont fermés.

(attribué à) Gudio Reni, Beatrice Cenci, ca 1600, Galleria Nationale d'Arte Antica, Palazzo Barberini, Rome

Beatrice Cenci est une héroïne idéale. Elle sera d'ailleurs une figure majeure de la littérature romantique, de Shelley à Stendhal. Il y a dans sa vie tout ce qui peut activer le drame de l'offense, la grandeur de la révoltée, la tragédie de la Loi.

Fille d'un aristocrate romain, Francesco Cenci, violent et immoral, elle subit les outrages paternels et décide de se venger. C'est un parricide pour lequel elle est condamnée à mort, malgré l'offense. Son procès est expéditif et elle est décapitée au château Saint Ange en 1599.

Même si son attribution est aujourd'hui sujette à caution, puisque des spécialistes y voient la main d'une de ses élèves, ce portrait peint par Guido Reni (c'est en tout ca cet artiste qui figure comme auteur au musée du palais Barberini) a été l'objet de maintes reprises et une fable romantique affirmait que l'artiste avait œuvré alors même que la pauvre Beatrice se préparait au châtiment. Le début du XIXe siècle aime ces légendes, d'un art comme saisissement du dernier instant. C'est un moyen de sentir l'exacerbation des sentiments et des enjeux. Il lui faut ses mises en scène. Or, il n'en est rien avec Guido Reni. Le tableau est de petit format, centré sur le seul visage de Beatrice. Rien ne vient indiquer dans quel mouvement la jeune femme est engagée. Sa solitude accroît évidemment la beauté que le peintre a voulu faire ressortir. L'angélisme des traits, la douceur du regard, la décence de la mise, la blancheur du vêtement, tout concourt à l'hommage, un hommage sans le pathos qu'aurait suscité une situation explicite : la victime dans sa prison, entourée de ses geôliers, par exemple. Cette confrontation non seulement aurait déterminé les rapports de force ; elle aurait aussi inscrit Beatrice dans un temps précis de l'histoire, dans la souffrance, la détermination ou l'iniquité.

En choisissant de privilégier l'intemporalité dans la représentation de Beatrice Cenci, tout en justifiant le sujet par l'horreur de la destinée qui la frappe, le peintre place le spectateur devant une étrange situation. Le tableau est postérieur à la mort du modèle, postérieur à toute la tragédie, entièrement développée, personnelle et institutionnelle. Ainsi, qui suis-je en train de regarder ? Quelle Beatrice Cenci ?, parce que malgré l'unicité de l'œuvre et du moment, il m'est toujours possible de déployer dasn ma contemplation des temps différents.

S'agit-il de la Beatrice initiale, celle qui précéda l'injure paternelle, irradiante et fragile douceur dont on regarde alors l'angélisme en danger, dont on voit l'avenir funeste comme un témoin impuissant ?

S'agit-il de la Beatrice bafouée, qui révèle à peine dans ses yeux touchés de mélancolie la douleur pudique, devant laquelle elle se retourne, dans un temps où la tétanie suit l'outrage ? Mais la beauté demeure, comme si rien ne pouvait l'atteindre, comme si la tache était immanquablement restée sur le corps du coupable et n'avait pas brisé la victime.

S'agit-il de la Beatrice mystérieuse qui, sous des attraits inoffensifs, prépare avec son complice la vengeance ? Rien ne transparaît de sa détermination. La candeur dissimule l'énergie. Ce n'est pas l'hystérie tragique mais une intériorité violente et sereine dans un corps paré de grâce et de pureté.

S'agit-il de la Beatrice criminelle que l'on vient d'arrêter ? Elle se retourne devant ses accusateurs. Elle comprend bien ce qu'on lui reproche mais sa vie est ailleurs. Le visage a la sérénité d'une justice transcendante. Elle est d'une beauté lointaine et inaltérable.

S'agit-il de la Beatrice à l'heure du bourreau ? Elle jette un dernier regard vers la bassesse du monde, sans amertume. Le crime est invisible en elle. D'ailleurs, ce n'en était pas un. Reni efface de ce destin le moindre prosaïsme. Beatrice a l'éclat des martyrs, la pâleur fascinante d'une icône. La justice des hommes est une allégeance à la médiocrité dont auront à rendre compte, plus tard, ceux qui s'en prévalent. Pour l'heure, elle est devenue inacessible.

De tous ces possibles, qui ne se contredisent nullement, Guido Reni a offert une image fixant l'instant où ils s'accumulent, formant, au fond, une vie propre aux héroïnes. Et comme elles, Beatrice Cenci est infiniment belle. Reni, dont la peinture ennuie, comme l'école de Bologne en général, désarme l'œil et des tableaux alentour, dans la salle, rien ne peut survivre...

Les commentaires sont fermés.

Sans doute est-ce la perspective des lettres de cadrage ministérielles, à l'aune d'une rigueur budgétaire d'inspiration libérale qui nous vaut ce commentaire acerbe et politique du président de la République à propos des 12 millions d'euros touchés par Ibrahimovic au PSG : « Franchement, je pense qu'il y a un moment où il peut y avoir des limites, a-t-il souligné sur France 2. Des salaires sont manifestement trop élevés mais je ne veux pas rentrer (sic) dans ce débat aujourd'hui»

Je tombe par hasard sur cette déclaration hollandaise (je veux dire du sieur François Hollande, roi de la gauche morale, normale, et tout, et tout , et tout...) et j'ai une pensée émue pour tous ceux qui n'ont eu comme seule pensée politique, depuis cinq ans, qu'un anti bling-bling sournois et suffisant, confondant la dialectique idéologique et la personne. Sarkozy était sinistre et ridicule : difficile de voir autre chose qu'un agité insupportable, mais cela suffit-il pour se complaire dans l'admiration béate de l'opposant. Ne pas voir en Hollande un homme du libéralisme masquant non son impuissance mais son refus d'agir à grands coups de tartufferies socialo-bien-pensantes, relève de la cécité coupable. Le choix du manifestement dans la déclaration est encore une fois la preuve par l'adverbe du fond caché d'un discours de complaisance. D'ailleurs, il n'y a pas urgence de justice sociale. Il ne veut pas entrer dans le débat.

Comme disait, il y a fort longtemps, un humoriste : « on n'est pas de droite, c'est pas vrai. On n'est pas de droite. Oh, encore moins de gauche, faut pas déconner... ». En attendant, une question me taraude : a-t-on prévenu ce cher Zlatan de l'augmentation probable de la CSG. À moins que ces protections qataris n'aient obtenu pour lui ce qu'ils ont pour eux : une exonération d'impôts...

Les commentaires sont fermés.

Les 30 juillet sont décidément bien cruels pour le cinéma. En 2007, Michelangelo Antonioni et Ingmar Bergman disparaissaient et c'était comme une étrangeté de les rassembler ainsi, vieux qu'ils étaient déjà, peut-être, et presque plus cinéastes, mais indissociables dans leurs différences mêmes, quant à la manière de traiter du silence, de cette extension improbable des embarras à être avec autrui dont on chercherait à la fois la présence et l'absence. Ils avaient l'un et l'autre fait chemin dans l'incroyable légèreté qu'il y a à se faire du mal, même sans le vouloir. Pour l'Italien, on sentait bien que tout, ou presque, tournait autour de le délitement progressif qui fait sentir à l'individu l'éloignement, la disparition ou le manquement de celui ou celle en qui il escomptait. De comptabilité humaine, il était aussi question chez Bergman mais il s'agissait alors non de s'en remettre à un dénouement quasi inespéré du lien, plutôt de le réactiver afin de désintégration. Le catholique fouinait du côté de la Providence, d'une certaine façon, pendant que le rigoriste suédois, à la suite d'un Dreyer dont il était la version un peu criarde (tant dans les voix que dans les effets scéniques), œuvrait dans le procès hic et nunc de nos turpitudes et de nos absences à l'ordre. Bergman refourguait la énième version tragique de l'existence, et c'était parfois un peu fastidieux et démonstratif, n'évitant pas le pire comme dans Cris et chuchotements, pendant que le ferrarais (de la même ville donc que Giorgio Bassani) s'échappait lui dans ce qui pouvait former des tableaux tremblants de nos fragilités affectives et sociales. La Notte et L'Éclipse sont de pures explorations de temps impensables : au delà de la crise, ce qui reste quand il n'y a plus rien. C'est bien que de l'errance, ou un désarroi affectif : le soliloque du corps perdu à lui-même dont la vie n'est pas/plus capable de retrouver l'origine, et donc le sens. Sur ce point le générique de La Notte est un modèle d'expressionnisme quasi abstrait.

Sur quels reflets existons-nous ? vers quoi glissons-nous infiniment alors même qu'en contrepoint le monde est là ? La structure est visible et suggère que l'ensemble puisse être habitable mais ce ne sont que jeux de renvois et les noms qui s'affichent et changent à chaque étage passé expliquent déjà que la structure se suffit à elle-même : son immuabilité efface tout. L'ouverture vers le lointain n'est pas un appel de l'horizon mais la concentration corrosive d'un ailleurs qui ne peut être que la réduplication d'un ici sans tain, sans profondeur, sans vie. Le spectateur doit se dire qu'il va falloir s'accrocher pour pouvoir tenir, et la lenteur du film n'est pas tant un choix esthétique que l'essence même de ce que devient le cinéma quand il nous parle vraiment : le récit d'une fin (ce que Godard dira autrement mais avec un génie sans égal dans Le Mépris deux ans plus tard) dont le générique (mais les discussions autour de L'Odyssée entre Fritz Lang et Michel Piccoli sont tout aussi "parlantes"), et sa citation truquée, nous ouvre aussi à l'inquiétude déceptive d'une Bardot qui glose, à défaut de glousser...

Entre le Suisse et l'Italien, en 1962, Chris Marker réalise La Jetée. 26 minutes d'images où le réel est pulvérisé dans sa matérialité fixe par la voix off qui n'est pas là pour combler ce que le film n'arrive pas à montrer (comme le font les mauvais réalisateurs et les mauvais scénaristes), mais dont l'objet est justement de tout déconnecter. Récit à la fois d'un présent et d'une science-fiction, La Jetée est elle aussi une œuvre de la fin. Une œuvre de la fin sans fin, même, toujours dans l'attente de son propre achèvement. Certains diront que ce n'est pas du cinéma, qu'il y a tromperie sur la marchandise (mais justement parce qu'ils veulent que le cinéma soit une marchandise, un estampillage technique. Et ceux-là ont gagné puisque l'intelligence cinématographique tient essentiellement dans ses effets spéciaux. C'est donc peu dire combien ce mode d'expression est devenu bête...). Tromperie, non. Erreur, soit, tant Marker demande au spectateur d'être là, bien en face de l'écran et de suivre la marche, c'est-à-dire de combler le vide qui se crée. Œuvre mal jointée, en quelque sorte, La Jetée reste en mémoire de cette alliance apparemment contre-nature sur le plan esthétique du récitatif et du décor fixe.

Chris Marker est mort un 30 juillet, comme Antonioni et Bergman. Il était vieux et l'on dira que sa trace était déjà faite. Ce n'est donc pas le regret d'un espoir inassouvi qui attriste, mais de penser tout à coup que ces grands réalisateurs (Bergman étant le moindre, me semble-t-il) avaient entamé, avec Godard, nos certitudes et clos le cinéma il y a fort longtemps, dès le début des années soixante. Après, plus grand chose. Des redites.

Les commentaires sont fermés.

Depuis le 27 juillet, c'est la fête du slip (de bain), du short, du plastron, de la culotte (de cheval), du kimono, à Londres, mais aussi all over the world. Nous sommes partis pour une quinzaine d'émotion, de moments historiques, de tension, d'incertitudes, de larmes, de sueur. Il ne manque que le sang, et on comprend dès lors que le sport est la guerre sous une autre forme. Non pas qu'il en soit seulement, selon un parallèle assez connu, la transfiguration pacifique, le détournement jouissif ; il est aussi associé, dans le vocabulaire, dans les prises de position politiques et journalistiques, à une radicalité où l'esprit sensé trouvera difficilement et la pureté et la beauté de l'objet qu'on nous vend comme une harmonie vers laquelle le monde entier devrait tendre.

Sans doute voudrait-on considérer combien l'idée même de village olympique, avec ce brassage magnifique des nationalités, est une mise en abyme d'une mondialisation festive et heureuse, oubliant que ce village, ce n'est pas une œuvre en dur mais un montage aléatoire et transitoire de tentes pour quelques privilégiés. La douce entente des sportifs, leur estime réciproque, cette communauté des âmes musculeuses, tout cela ressemble étrangement à l'accord qu'on peut trouver entre les puissants de ce monde qui ne sont nullement regardant sur la couleur de leur peau et leur origine. Il faudrait que l'on cesse (mais peu de chances qu'il en soit ainsi) de nous vendre la fraternité sportive comme un modèle simple et accessible puisqu'elle fonctionne d'abord sur une sélection drastiques et une rivalité que l'on expose entre soi. Selon un parallèle qui pourra sembler déplacé, disons qu'il en va de cette caste comme des Thélémites : ils sont peuples choisis, et c'est ainsi qu'on nous les expose, que les nations les exploitent, que les politiques se glorifient de leurs victoires.

La fête olympique est une escroquerie de plus dans un univers médiatisé. C'est une trêve dans la folie du monde : là encore, le message est simple et la volonté d'amnésie imparable. Et dans ce domaine, l'hypocrisie n'a pas de limites. Jacques Rogge, le président du C.I.O., réaffirme le soutien du mouvement sportif aux athlètes syriens. Pourquoi ? Pour leur dissidence, ou pour la capacité à courir dans un stade pendant que son pays est lancé dans une guerre civile spectaculaire (1) ? Et pourquoi seulement les Syriens, quand tant de pays dans le monde voient leurs populations brimées, exploités, asservies... Mais on comprend bien que Damas est pour l'heure le point noir qui empêche que la fête soit complète. Les faits y sont tellement graves que l'olympisme les voit comme des ombres gênantes. Alors une déclaration ne fait jamais de mal, et après on peut aller manger tranquille, distribuer des médailles et s'extasier des histoires qu'on vient de faire partager au public, la larme à l'œil et le cœur battant.

Mais, nous répète-t-on, le sport est le moyen fort pour rapprocher les hommes, pour rompre les barrières et faire que les choses changent petit à petit. Discours convenu que des journalistes relaient à qui mieux mieux (et il est fort à parier qu'ils s'y croient, ce qui est, de loin, le pire...) : à la beauté et au mérite du sportif, s'ajoute sa puissance politique. Les intérêts multiples, les magouilles infinies, les expériences sur les athlètes, les arbitrages dirigés, démontrent évidemment le contraire. Peu importe : l'avenir du monde est dans l'olympisme (2). C'est par là, et non par le politique, le travail d'éducation, le développement raisonné, la mesure dans l'exploitation des richesses, le respect de l'être humain, que passe le sauvetage de l'humanité et l'évolution des mentalités.

Et l'amoureux aveugle de l'épopée sportive saisit la balle au bond et nous donne un nouvel exemple. La judoka saoudienne Wodjan Ali Seraj Abdoulrahim Chaherkani devra se présenter sur les tatamis des Jeux olympiques de Londres « sans son hidjab » (foulard islamique), a annoncé jeudi 26 juillet le président de la Fédération internationale de judo. Pour la première fois, l'Arabie Saoudite présentait une athlète (3) et voilà qu'on entre d'emblée dans le vif du sujet. Les rois du tatami balancent toutes les convenances par dessus bord et contraignent les Saoudiens à plier. À première vue, le féministe devrait se réjouir. Tout cela de gagné. Mais est-ce si simple ? Faut-il y voir un bras de fer avec le wahabisme ou une simple nécessité sportive, quand dans le même temps la FIFA autorise ce même hidjab pour le football ? Faut-il croire qu'il en serait de même pour un sport dont les enjeux financiers sont autrement plus conséquents (et l'on pense aux investissements des pays du Golfe dans le football, justement) ? Et même : admettons que le choix de la Fédération internationale de judo soit motivé par une volonté idéologique en faveur des femmes. Il est alors fort consternant de voir une telle instance pouvoir imposer cette juste vue, quand des états entiers plient devant une morale aussi rétrograde. Et que nul ne vienne faire un procès à cette fédération, au nom d'un différentialisme bien compris, est, je crois, la meilleure preuve de l'illusion sportive. Si cette décision est une satisfaction pour ceux qui l'ont prise (et qui sont fort respectables), et si l'état saoudien n'a semble-t-il pas crié au scandale, c'est justement parce que sur le fond, dans le Golfe persique, rien ne change vraiment pour les femmes, les femmes du commun, pas celles que l'on fait sortir pour une Olympiade, que l'on exhibe comme le signe d'une belle santé politique. Sur ce point, seuls les soucieux de l'audimat, les vendeurs de pub, les décerveleurs audio-visuels et les politiques espérant qu'une médaille calmera les populations donnent le change, pour récupérer la mise, qui, elle, vaut bien plus qu'une breloque.

(1)Il y aurait beaucoup à dire sur l'épisode syrien, sur les dérives médiatiques et la litanie des morts journalières, comme si une guerre se faisait avec des pistolets à eau...

(2)Olympisme conçu par Coubertin dans des temps de bellicisme larvé, au demeurant...

(3)En fait, il y a en deux.

Photo : stade de Molène, Jacques Bon.

Les commentaires sont fermés.

Toujours le chant de l'eau des toitures dans la bassine d'étain t'est insupportable, quand t'enchante celui de la tempête au carreau...

Les commentaires sont fermés.

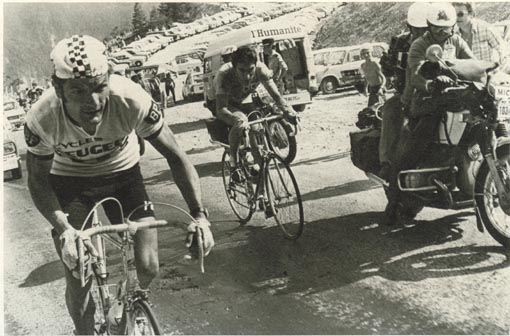

Le Tour de France s'est achevé. Il fut ennuyeux et les commentateurs se sont désolés mais, comme le remarque François Bégaudeau, dans Le Monde du 21 juillet, on peut s'étonner du succès médiatique d'une « manifestation aussi suivie qu'indigente ». Il s'en va chercher la solution dans la seule temporalité de l'événement : « la clé, c'est l'été. C'est les congés payés. C'est la disponibilité estivale. » Et d'ajouter que le spectacle télévisuel devient un quasi parent de notre quotidien : « Ce compagnon, cet animal domestique, ce poisson rouge, entre dans la pièce par la petite lucarne qu'il suffit d'allumer. Le voici parmi nous, c'est le Tour de France ». Sans doute y a-t-il de cela mais l'affaire me semble un peu courte en analyse.

En fait, il faut bien comprendre que la médiatisation de l'événement en a changé la nature. Ce qui, pendant longtemps, fut une réalité radiophonique, puis télévisuelle (mais à petites doses, on ne diffusait guère que les trente derniers kilomètres dans mon enfance), est devenu une machinerie qui couvre une bonne partie de l'après-midi, voire plus. Il est donc possible de suivre l'histoire dans sa quasi totalité. Le caractère narratif s'en est donc considérablement accru. Le téléspectateur n'arrive plus sur la course comme un invité de dernière minute. Il remonte loin dans le déroulement de l'épisode et parfois, même, pour les grandes étapes de montagne, il voit les premiers coups de pédales. L'intégralité est pour lui, et la multiplication des caméras, hélicoptères et motos, lui donne le sentiment qu'il ne rate rien. Il s'est donc produit pour le Tour ce que fut le bouleversement imposé par Canal+ en matière de retransmission footballistique. Le confort suffit-il néanmoins à expliquer l'engouement ? Il y a les à-côté pseudo culturels et le caractère « paysage naturel », cette étrange beauté de la France vue du ciel, ce caractère Yann-Arthus Bertrand du récit, qui nous réconcilient avec le territoire d'une façon qui rappelle que le Tour de France, créé en 1903, est indissociable d'un arrière-plan politique qui exaltait, dans le cadre français d'une reconquête des territoires perdus en 1870, l'envie de définir, de souligner les frontières. C'est d'ailleurs pour cette raison que nombre de fervents de la Grande Boucle s'insurgent contre les départs de l'étranger et les étapes en Angleterre, en Belgique, en Italie ou ailleurs...

Mais il était question de l'ennui. Épreuve devenue terriblement mécanique (si j'ose dire) depuis plus de vingt ans, à l'aube du règne de Miguel Indurain, le Tour de France s'est plié comme jamais à des impératifs économiques qui, sous couvert de stratégies déterminant les moments forts du parcours, les conduites à adopter, ont en quelque sorte réduit chaque étape à deux portions, évidemment congrues : la première heure de course et les trente derniers kilomètres. Entre, plus rien. Et c'est au moment où l'on file les heures télévisuelles à l'infini qu'il n'y a plus rien à voir, plus rien à vivre. L'important n'est donc pas l'imprévisible de la course mais le verrouillage du scénario. Et sur ce point, la frilosité des directeurs sportifs, leur stupidité dans leurs analyses, la servilité des coureurs expliquent en grande partie le désastre.

Il faut dire que jadis les courses elles-mêmes constitutaient le plat essentiel du menu d'un cycliste. Il s'entraînait en participant aux épreuves qu'il était susceptible de gagner. Cela explique pour beaucoup le palmarès hallucinant de Merckx, lequel palmarès ne sera jamais plus égalé, ni même approché. De nos jours, les cyclistes ne courent plus, ils s'entraînent. Ils ne s'alignent plus au départ d'une classique, ils font des stages (en altitude, au bord de mer). Les mauvaises langues diront que c'est le seul moyen tenable pour appliquer les protocoles de dopage très élaborés (on est loin de l'antique pot belge quand on touche à l'EPO et aux auto-transfusions). Ils font ainsi des apparitions épisodiques pour lesquelles il ne faut absolument pas qu'ils se ratent. Indurain et Armstrong ont montré qu'on pouvait ne jamais se rater et ne faire qu'une épreuve par an, la plus célèbre, la plus porteuse, en termes médiatiques. C'est bien tout cela, mais l'ennui est au bout de la route.

Alors pourquoi regarder encore ? Il y a sans aucun doute le caractère héroïque de certains exploits, le dépassement fou de soi devant la difficulté. Plus qu'aucun autre sport, le cyclisme exalte l'au-delà, le risque et la solitude. Et à cela, nul n'échappe un jour ou l'autre. Ocana chutant dans le col de Menté en 1971 ; Merckx dépassé par Thévenet en 1975, dans la montée de Pra-Loup ; Hinault à la ramasse derrière Fignon en 1984 ; Indurain défaillant en 1996, les images demeurent. Pour célébrer ces moments d'audace et de désarroi, de grandeur fracassée, il faut relire Blondin, plus que tout. Dans un autre registre, et même Barthes en parlait dans ses Mythologies, la morale ambiguë de ce sport, entre le désir personnel et le poids de l'équipe à laquelle on se soumet, n'est pas sans intérêt. « C'est une morale qui ne sait ou ne veut pas choisir entre la louange du dévouement et les nécessités de l'empirisme », écrit-il. C'est en effet une étrange construction que l'on trouve dans ce sport, dont on rappelle sans cesse qu'il est un sport d'équipe, mais une équipe au service d'un seul (lequel peut changer selon que l'on soit dans une course à étapes ou une classique).

Tel est le point que je voudrais alors aborder. Cet ennui qu'a imposé la transformation économico-technologique du sport avait déjà sa source dans le caractère féodal de la hiérarchisation des coureurs : le leader, les équipiers. Et ceux-ci ont d'autres noms bien plus révélateurs, selon les cas : les poissons-pilotes, les gregarios, les porteurs d'eau, la garde rapprochée... Ils sont le menu peuple et rien ne peut se faire sans qu'un de ses membres ait un bon de sortie. Une anecdote en dira plus que tout long discours. En 1963, au championnat du monde, Benoni Beheyt gagne devant son leader Rik Van Looy. Il est mis au ban et arrête sa carrière, pourtant prometteuse, à 26 ans. La soumission de Froome à Wiggins, durant ce Tour 2012, alors même qu'il lui était supérieur, n'est donc pas une nouveauté. La révélation de cette puissance dans les deux accélérations que se sera permis le premier, à la Toussuire et à Peyragudes, parce qu'elle a été télévisée, ne fera qu'amoindrir le succès du second. C'était là que se tenait l'intérêt de l'épreuve, et je crois, l'attente non dite des téléspectateurs : le désir impalpable de voir la féodalité tomber, de voir, dans la même équipe, le lieutenant prendre la place du chef, qui tenait lieu de chef, sans l'être vraiment, comme un usurpateur. Les affrontements fraticides sont les plus beaux, ici comme ailleurs, ceux dont se délecte le public avec le plus d'avidité. Il n'est pas tant question de luttes entre leaders que de voir secoué le joug des ordres, et la félonie est un délice.

La question de l'oreillette est une énième version d'un débat plus profond. Faut-il obéir ? Faut-il désobéir ?, et donc : comment désobéir ? Froome a obéi, a montré ostensiblement qu'il avait obéi, et dégoûté tout le monde : suiveurs, commentateurs, spectateurs, téléspectateurs. Il est en effet tout à fait curieux que le sport populaire par excellence, aussi bien par ses pratiquants que par l'origine des gens qui s'y intéressent, soit aussi celui qui, d'une manière radicale, reproduit le déséquilibre des rapports symboliques d'une société dévalorisant les petits, les obligeant à rappeler en toute occasion leur infériorité. Dans nul autre sport, le mot règne, pour définir la puissance d'un champion, n'est aussi approprié. On lui doit tout, on lui prépare tout, on lui sacrifie tout.

Alors, le téléspectateur guette la catastrophe mais dans une relation ambiguë de fascination : que les meilleurs livrent bataille (et les ascensions sont faites pour cela), et pour ce faire, que les équipiers s'épuisent pour finir comme ils peuvent, dans l'anonymat d'une arrivée dans le brouillard, pendant que les meilleurs qu'ils ont protégé sont sous le feu des projecteurs ; mais aussi : que le second couteau brise ses chaînes et mettent au pas ceux qui ont moins été exposés. La question est de savoir lequel de ces deux désirs prime sur l'autre. L'amoureux du Tour de France espère-t-il le bouleversement ou l'ordre établi ? Dans le premier cas, il va vers la désolation tant le corsetage de la course, entre codes anciens et frilosité moderne, est promis à un bel avenir ; dans le second cas, il faudrait considérer le Tour de France comme une entreprise d'aliénation exemplaire. Mais, sur ce point, nous ne sommes plus dans du sport...

Et si nous ne sommes plus dans le sport, c'est peut-être parce qu'au-delà de la théorie du reflet depuis longtemps soumise à la critique, il faut sentir dans l'attrait pour l'épopée estivale de la petite Reine comme la trace de ce qui fonde la puissance même du pouvoir établi : sa reconnaissance effective, quand on croit qu'il est fait pour être comme il est, et le fantasme d'une altérité contestataire se rencontrent mais dans un rapport inégalitaire, parce que la durée de l'épreuve, ces trois semaines où à chaque jour suffit sa peine, donne au fur et à mesure de son déroulement de moins en moins de place pour le fantasme. Mais le téléspectateur, dans le saisissement de chaque fait de course qu'on monte en épingle, se laisse prendre au piège, ou veut se laisser prendre au piège. Ce n'est pas de la facilité, plutôt une histoire qui ressemble à l'impossible du joueur de casino qui croit que la prochaine fois sera la bonne. Un rien de désillusion qu'on ne veut pas s'avouer.

La place énorme prise aujourd'hui par le sport tient sans doute, parmi d'autres raisons, à ce goût troublant pour ce qui ramène le commun à sa commune condition et à l'acceptation à peine consciente de cette situation. Nous l'évoquons pour le cyclisme mais l'histoire est aussi vraie pour le football, dans un autre contexte : non plus le "chacun à sa place, malgré tout", du vélo, mais le "tout est possible, y compris pour les pauvres" du ballon rond. Espoir dérisoire dans une période qui se développe comme un processus de régression sans précédent depuis deux siècles...

Photo : X

Les commentaires sont fermés.