Régis Debray, de mauvais garnement révolutionnaire, est devenu procureur acerbe des temps contemporains. Sensible à la religiosité du monde (ce que des idiots positivistes appelleront des bondieuseries...) et soucieux de ne pas voir l'histoire et la culture de l'Occident s'effondrer sous les coups de boutoir d'une hyper-modernité prométhéenne, il s'effraie de ce devenir radieux où la communication, entre autres, a valeur de sésame dans une société pour laquelle le fond doit disparaître pour n'être plus qu'un jeu de forme(s) (1). Et le philosophe de rappeler un distingo essentiel entre la communication et la transmission :

"L'idée qu'on peut assurer une transmission (culturelle) avec des moyens (techniques) de communication constitue une des illusions les plus typiques de la "société de communication", propre à une modernité de mieux en mieux armée pour la conquête de l'espace, et qui l'est de moins en moins pour la maîtrise du temps (restant à savoir si une époque peut à la fois domestiquer l'un et l'autre, ou si toutes les cultures ne sont pas vouées à préférer l'une ou l'autre). .Laissant de côté cette question philosophique, on se contentera d'observer les raisons objectives de l'actuelle ivresse de communication, dont la gueule de bois occupera sans doute le siècle qui s'ouvre. Que ce soit pour en dénoncer les mystifications ou en exalter les potentialités, négative ou laudative, notre superstition du communiquant dérive vers l'explosion informative. Notre parc de machines nous fascine, notre gamme d'institutions nous ennuie, notamment parce que le premier se renouvelle à toute allure, et que la seconde se reproduit peu ou prou à l'identique. Pour franchir l'espace, un engin suffit. Pour franchir le temps, il faut un mobile, plus un moteur, ou encore une machine matérielle ou formelle (comme l'écriture alphabétique), plus une institution sociale (l'école, par exemple, vecteur de la culture livresque, voire, bientôt, son ultime abri). Les industries à renouvellement rapide de la communication gagnant de vitesse les institutions à rythme lent de la transmission, la nouvelle géographie des réseaux focalise l'attention, reléguant au second plan les chaînons devenus plus ténus et précaires de la continuité créatrice. Les mass-médias de l'ubiquité (la mondialisation) déclassent les médiums peu ou prou essouflés de l'historicité. Les premiers ont redistribué les rapports entre l'ici et l'ailleurs de façon beaucoup plus sensible et ostensible que les rapports l'avant et l'après. D'où le privilège spontanément accordé par l'esprit public aux moyens de domestication de l'espace sur les moyens de domestication du temps. On l'a mainte fois relevé : notre territoire s'élargit, notre calendrier se rétrécit ; l'horizon optique recule, la profondeur de temps s'estompe ; et on navigue sur le Web plus facilement que dans la chronologie. En d'autres termes, au moment où la Terre entière peut suivre simultanément le Mondial de foot à la télé (la synchronie), Racine ou La Passion du Christ deviennent lettre morte pour les écoliers de France (la diachronie). (2)

La distinction que propose Debray est précieuse parce qu'elle dépasse la classique opposition entre tradition et modernité, laquelle supposait que la seconde se donne comme une redéfinition de la première, ce qui l'incluait de fait dans le processus de création et de pensée. On ajustait, on approfondissait, on réfutait, on contournait. Le combat, inscrit sur l'échelle du temps, n'effaçait pas ce qui précédait mais le "moderne" déniait au "conservateur" la précellence de ses vues et de ses idées, tout en les intégrant dans son propre processus intellectuel. Il était contre, c'est-à-dire à la fois en opposition et en appui. Cela supposait de lui une connaissance et une maîtrise de "l'adversité". L'ignorance ne pouvait être la boussole de son expérience. Un exemple simple : Picasso se pense contre/avec Velasquez. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il peint dans la continuité d'un certain classicisme qui l'obsède (3).

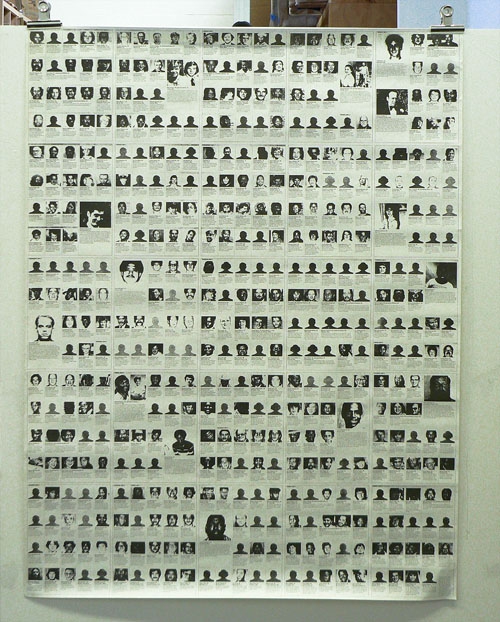

Avec l'expérimentation de Kandinsky, dont on occulte trop, au passage, le pendant spirituel, et le scandale duchampien, on pénètre dans un autre monde. La toile est blanche (4) ; l'héritage est niée ; les valeurs congédiées. Pire : le discours change de nature. De ce détour par l'histoire et le récit, qui liaient à la peinture, comme source et détournement, il devient sa fin en propre. Il est sa propre justification. Il suffit de lire la logorrhée d'un Soulages ou d'un Boltanski, d'un Klein ou d'un Manzoni, pour mesurer dans quelles profondeurs abyssales nous sommes tombés. Il suffit de considérer les postures de Kossuth, de Fluxus ou de Beuys pour comprendre que la mise en scène de soi à travers l'œuvre est devenue l'obscur dessein de l'artiste. Et que l'on recouvre cela du sceau de l'originalité...

La magie de Giotto, du Titien, du Caravage, de Velasquez, de Goya, de Manet, de Cézanne tient d'abord en ce qu'ils empruntent la matière qu'ils travaillent. Leur œil porte dans/à travers le jeu autour d'un "sujet" qui les précède. Leur manière apparaît justement parce que le "fond" ne leur appartient pas. Contrairement à ce que dit Nicolas Poussin, Caravage ne détruit pas la peinture. Il en joue tout en la respectant. Peut-on en dire autant de notre contemporanéité ? Faut-il s'en étonner ?

L'attaque de Debray contre cette illusion technologique, qui renvoie au procès plus général du progrès déjà entamé par un Walter Benjamin par exemple, est pertinente mais elle ne suffit pas. Il n'y a pas d'illusion technologique sans dessein plus profond de la part des hommes qui en font leur art de penser. La substitution d'une réflexion construite, élaborée dans le temps (c'est-à-dire dans la durée et par la prise en compte d'une temporalité excédant la seule existence de l'individu) par la prothèse informatique ne s'explique pas seulement par l'enthousiasme délirant devant les prouesses techniques. Elle est aussi au cœur d'un dessein plus funeste. La coupure temporelle qu'ouvre la répétition incessante de l'instante, du moment présent comme finalité est inséparable d'une autre coupure, spatiale celle-ci, visant à faire des individus (les fameux citoyens de l'ère post-révolutionnaires...) des êtres hors-sol. Le rétrécissement temporel n'a pas exactement comme correspondant un élargissement spatial. Il ne s'agit pas de compenser l'un par l'autre, pour établir un nouvel équilibre. L'entreprise de liquidation qui sous-tend l'idéologie contemporaine est de rendre l'un et l'autre totalement inopérant. Des êtres sans passé et des êtres sans lieu.

Pour ce faire, il faut une culture qui n'en soit plus une. Tout procède alors en deux temps. Il a d'abord fallu que l'art devienne cette arme (fictive) de l'émancipation face à la tradition et tout le XXe siècle (même si cela avait commencé avant) est un long cheminement vers la mise à mort de la tradition figurative (en peinture), de la composition chromatique (en musique), du style distinguant l'écrit et l'oral (en littérature). Tout devenait possible et les agents de légitimité se trouvaient d'abord dans les acteurs du marché. Ensuite, il a fallu donner à toutes les nouveautés leurs lettres de noblesse au nom d'un égalitarisme démocratique bien compris. De là les comparaisons et les célébrations délirantes, faisant du moindre groupe pop une prolongation de Bach et de Mozart (mais sur un mode plus festif, plus fun, plus populaire, et plus simple...). De là, le moindre barbouilleur et fou de concept en nouveau Vinci... Ce fut le temps d'une confusion culturelle dans laquelle nous baignons joyeusement.

Mais cela ne pouvait suffire. La technologie en soi n'avait pas tout pouvoir. Alors il y eut/il y a le ressort politique : la destructuration pédagogiste, la dynamisation inter-disciplinaire, le très fameux "apprendre à apprendre", le ludique à tous les étages, le relativisme culturel avec un travail sournois de culpabilisation post-coloniale, la condamnation de l'autorité, et j'en passe. Il fallait pour que tout aille à son terme l'armada politique et la collaboration technocratique d'une élite qui veut vivre dans un "entre-soi" dont elle sortira encore plus confortée, plus riche, plus méprisante. Les derniers délires ministériels sur l'inter-disciplinarité sont à l'image de cet objectif mortifère. "Fais bouger la littérature". N'est-ce pas magnifique ? À défaut de travailler à une pensée construire, critique et autonome, balayons le passé, ridiculisons-le ou, pour le moins, rendons-le acceptable. Ce n'est plus l'individu qui va vers le passé, vers la tradition, qui travaille à sa liberté en se confrontant à une altérité distante, dont la parole et la phrase sont singulières, mais le passé qui doit abandonner sa spécificité pour n'être plus qu'un matériau avec lequel l'individu peut jouer. Pour liquider, il ne faut pas seulement effacer, parce qu'on ne peut pas tout effacer (5). Pour être plus efficace, il suffit de dévoyer, de vider de sa singularité le passé. Il suffit, au nom d'un idéal démocratique abstrait, d'invoquer la grandeur de chacun pour que tout finisse par se valoir. Faire bouger la littérature est un exemple parfait de cette entreprise de décervelage. Non seulement des pédagauchistes y participent avec zèle, animés d'une envie d'intéresser les élèves (6), mais les plus hautes instances, pour des raisons très différentes, y œuvrent tout autant.

La liquidation de la France n'est pas seulement inscrite dans le projet politique européen et dans la faillite des finances publiques. Elle l'est aussi dans cette lente et machiavélique installation de l'esprit le plus obscur et étroit qui fera du citoyen du XXIe siècle un esclave sans âme, sans feu, ni lieu, et d'une certaine manière, sans tombeau.

(1)On comprend de facto ce en quoi le trajet artistique qui nous mène vers l'art abstrait, l'art conceptuel et les balivernes de l'art contemporain n'est, hélas, pas un hasard, mais le fruit d'une décomposition où l'expression esthétique doit se suffire à elle-même et les intentions de l'artiste poser les bornes du "message". Élan grotesque et narcissique, à tout le moins. Kandinsky, en peignant la première toile abstraite, a ouvert la boîte de Pandore. Après lui, se sont engouffrés tous les charlatans de l'idée et du concept, idée et concept qui comptent d'abord comme valeur ajoutée, marge bénéficiaire. Warhol, Kossuth, Beuys, Fluxus, On Kawara, et maintenant Maurizio Catelan ou Jeff Koons ne sont pas seulement des fumistes. Ce sont des monstres qu'une société sans âme a fait prospérer. Il n'y a pas de quoi être fier.

(2)Régis Debray, Introduction à la médiologie, PUF, 2000.

(3)PIcasso est un parangon de cette expérience-limite, avant que l'on ne bascule dans le n'importe quoi. Ce n'est pas un hasard si un esprit comme Jean Clair le célèbre mais fait le procès de l'art contemporain. Autour de PIcasso se définit une limite dont l'enjeu excède la peinture. Le fait que celui-ci n'ait jamais abandonné la figuration n'est pas une affaire d'opportunité ou d'audace (il n'en manquait pas) mais d'éthique. Il peint Guernica comme une fresque aussi nébuleuse que les élucubrations de Bosch ou de Brueghel, ou comme les Jugements derniers d'un Memling ou d'un Jordaens.

(4)Quelle belle (et désastreuse) symbolique que le Carré blanc sur fond blanc, de Malévitch, peint en 1918. L'artiste peut nous l'habiller de tout un verbiage lyrique du genre : « J’ai troué l’abat-jour bleu des limitations colorées, je suis sorti dans le blanc (...)" (in Création non-figurative et suprématisme, en 1919). Il ouvre la voix à cette fascinante exploitation (plutôt qu'exploration) du monochrome.

(5)Pour 1984, on verra plus tard. Mais l'optimisme est de rigueur.

(6)Ce qui est ridicule. Pascal n'est pas intéressant. Ni Montaigne, ni Bossuet. Ils ne se sont jamais envisagés en auteurs scolaires. Que les radicaux de la tabula rasa aillent jusqu'au bout et les suppriment. Ce sera plus respectueux que de vouloir les rendre sympas, cools ou intéressants....