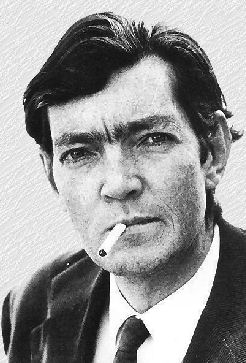

La nouvelle qui suit, de Julio Cortázar, publiée en 1963, peut se lire en exemple parfait de ce que Todorov a défini comme le texte fantastique, par lequel l'effet produit met le lecteur devant une solution incompatible avec ce qu'il sait, avec certitude, du monde où il vit. C'est également un exercice borgésien très remarquable. Mais on peut aussi l'appréhender sous l'angle parabolique d'une concrétisation de ce que devient une histoire lorsque, pris dans la trame (au sens où texte, textile, tissu ont même étymologie), nous abandonnons toute retenue face à la fiction : pour y être, pour en être. Ainsi, Cortázar, en quelques lignes magistrales, décompose-t-il cette aspiration (à la fois : désir et force extérieure neutralisant notre propre vertu), ce ravisssement (à la fois : bonheur et emprisonnement) qui font toute la puissance ambiguë de la littérature. Y être, en être. Comme si, à l'instar de cet homme établi dans le siècle, à l'abri des convoitises et du besoin, l'un des plaisirs de la lecture venait, paraxadoxalement, de ce que celle-ci nous amène vers une attente à jamais inaccessible, amoindrit nos vanités, rend la pleine lumière de notre vie quantifiable en faits et gestes à une opacité rebelle. Lire, sans savoir ce que nous voulons trouver, parce que la jouissance vient aussi de ce que nous savons qu'elle a déjà pris corps et forme dans un esprit autre, celui de l'auteur, auquel nous faisons libre allégeance. Lire, c'est-à-dire ne pas renoncer à ce qui nous remplit parce que cela nous désarme.

Cette puissance-là éclaire, je crois, la défiance du politique devant la littérature (Cela remonte à loin : déjà Platon...). Toute l'argumentation sur la non-réalité, et donc la futilité, des histoires ne tient pas la route. Ne serait-ce qu'en considérant les implications anthropologiques qu'induit le recours à cet addendum (comme dit Gracq) au monde. En fait, il faudrait y être, en être et ne pas être pris. Celui qui aime la littérature sait qu'il court toujours ce péril, et même, sans doute, le souhaite-t-il.

CONTINUITE DES PARCS

Il avait commencé à lire le roman quelques jours auparavant. Il l’abandonna à cause d’affaires urgentes et l’ouvrit de nouveau dans le train, en retournant à sa propriété. Il se laissait lentement intéresser par l’intrigue et le caractère des personnages. Ce soir-là, après avoir écrit une lettre à son fondé de pouvoirs et discuté avec l’intendant une question de métayage, il reprit sa lecture dans la tranquillité du studio, d’où la vue s’étendait sur le parc planté de chênes. Installé dans son fauteuil favori, le dos à la porte pour ne pas être gêné par une irritante possibilité de caresser de temps en temps le velours vert. Il se mit à lire les derniers chapitres. Sa mémoire retenait sans effort les noms et l’apparence des héros. L’illusion romanesque le prit presque aussitôt. Il jouissait du plaisir presque pervers de s’éloigner petit à petit, ligne après ligne, de ce qui l’entourait, tout en demeurant conscient que sa tête reposait commodément sur le velours du dossier élevé, que les cigarettes restaient à portée de sa main et qu’au-delà des grandes fenêtres le souffle du crépuscule semblait danser sous les chênes.

Phrase après phrase, absorbé par la sordide alternative où se débattaient les protagonistes, il se laissait prendre aux images qui s’organisaient et acquéraient progressivement couleur et vie. Il fut ainsi témoin de la dernière rencontre dans la cabane parmi la broussaille. La femme entra la première, méfiante. Puis vint l’homme, le visage griffé par les épines d’une branche. Admirablement, elle étanchait de ses baisers le sang et les égratignures. Lui, se dérobait aux caresses. Il n’était pas venu pour répéter le cérémonial d’une passion clandestine protégée par un monde de feuilles sèches et de sentiers furtifs. Le poignard devenait tiède au contact de sa poitrine. Dessous, au rythme du cœur, battait la liberté convoitée. Un dialogue haletant se déroulait au long des pages comme un fleuve de reptiles, et l’on sentait que tout était décidé depuis toujours. Jusqu’à ces caresses qui enveloppaient le corps de l’amant comme pour le retenir et le dissuader, dessinaient abominablement les contours de l’autre corps, qu’il était nécessaire d’abattre. Rien n’avait été oublié : alibis, hasards, erreurs possibles. A partir de cette heure, chaque instant avait son usage minutieusement calculé. La double et implacablement répétition était à peine interrompue le temps qu’une main frôle une joue. Il commençait à faire nuit.

Sans se regarder, étroitement liés à la tâche qui les attendait, ils se séparèrent à la porte de la cabane. Elle devait suivre le sentier qui menait vers le nord. Sur le sentier opposé, il se retourna un instant pour la voir courir, les cheveux dénoués. A son tour, il se mit à courir, se courbant sous les arbres et les haies. A la fin, il distingua dans la brume mauve du crépuscule l’allée qui conduisait à la maison. Les chiens ne devaient pas aboyer, et ils n’aboyèrent pas. A cette heure, l’intendant ne devait pas être là et il n’était pas là. Il monta les trois marches du perron et il entra. A travers le sang qui bourdonnait dans ses oreilles, lui parvenaient encore les paroles de la femme. D’abord une salle bleue, puis un corridor, puis un escalier avec un tapis. En haut, deux portes. Personne dans la première pièce, personne dans la seconde. La porte du salon, et alors, le poignard en main, les lumières des grandes baies, le dossier élevé du fauteuil de velours vert et, dépassant le fauteuil, la tête de l’homme en train de lire un roman.